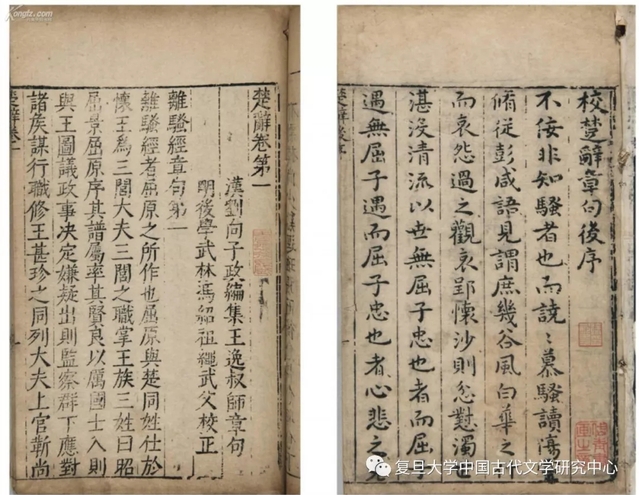

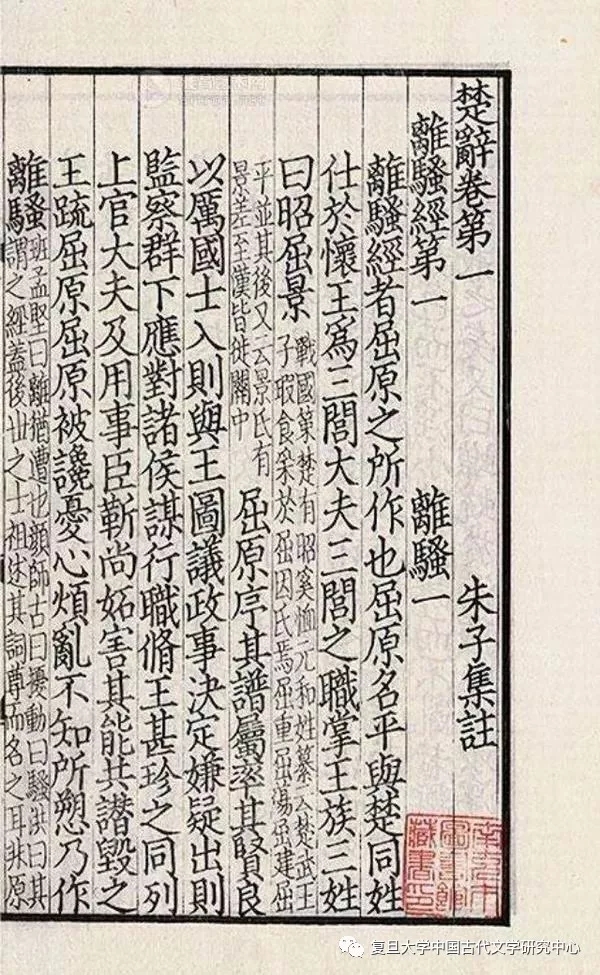

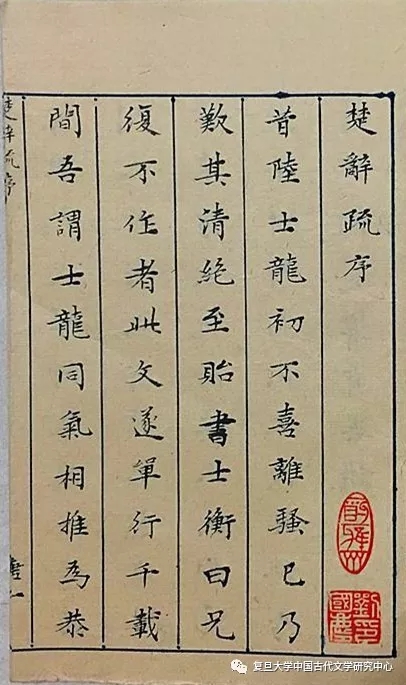

内容提要基于以往日趋成熟的诗文评点,明代《楚辞》评点的形态一开始即显得较为完备,大凡序跋、凡例、评点《楚辞》姓氏、《楚辞》总评、眉批、旁批、卷(篇)末总评、圈点等各种形式几乎无所不包,应有尽有。在具体运用过程中,各时期评点本对评点形式又有所增益和取舍,并没有形成统一规格。大致说,万历之前,是“注”、“评”、“音”并存;天启以后,由于刊刻者对评点的认识走向自觉和成熟,“注”、“评”间有了明确区分。通过对明代《楚辞》评点形态的相关研究,我们不仅基本理清了其内在递延脉络,而且对刊刻者的文学评点观念、时人的审美倾向及赏鉴标准也有了新的认识。 就文学评点而言,采取何种评点形式、如何在具体评点本中加以组织、评点形态在某段历史时期里的递延脉络怎样等问题背后,往往隐藏着刊刻者或评点者的某种理念。这意味着,评点形态通常不仅仅是一种纯粹的批评形式的组合,通过对其蕴含的功能及意蕴的探讨,我们可以考察刊刻者的文学评点观念、文学评点的内在递延脉络,以及古人的审美倾向及赏鉴标准。以往有些学者曾对一般诗文、小说、戏曲评点形态及其功能问题有所涉足,而对明代《楚辞》评点形态中所存在的何以较早就具备相对完整的形态、其演变脉络如何、各评点本之间何以会出现如此同中有异的复杂而多元化景象等诸多问题,缺乏必要的关注。 一、明代《楚辞》评点的先天优势 明代《楚辞》评点形态之所以较为完备,归根结底,主要是因为它立足于较为成熟的诗文评点。评点这种文学批评样式首先发端于诗文领域。据现有研究成果来看,早在南宋时期,评点就已经较多地被作为古文批评的形式来运用了,并产生了一些质量较高的评点著作,如吕祖谦《古文关键》、楼昉《崇古文诀》、真德秀《文章正宗》及谢枋得《文章轨范》等。后经刘辰翁在文学评点方面的努力和实践,评点面向的领域得以拓展。总评、旁批、尾评等多种评点形式,以及圈、点、抹、划等形态各异的圈点符号纷纷出现。尽管评点形态还不够成熟和完备,但已为后世文学评点奠定了良好基础。越元至明,又经过近三百年的积累和发展,至明中期时,诗文评点的形态就已经相对比较成熟了。如刊于明万历四年(1576)的凌稚隆辑《史记评林》一百三十卷的评点形态即已比较完备。卷首附录依次为:诸家序言、“《史记评林》凡例”、“《史记评林》姓氏”、“《史记评林》引用书目”及“读史总评”。关于卷首所附“读史总评”,凌氏称:“诸名家读史总评,散见各集,兹刻辑录于前,一展卷可得大旨云。”正文之中,又有眉批、旁批、篇首总评、篇末总评等多种形式。对各种评点形式所承载的内容,凌稚隆均有说明。眉批除引诸家评语外,还引前世文献:“更阅百氏之书,如《史通》、《史要》、《史钺》、《史义》、《唐宋确论》、《史纲辨疑》、黄东发《日抄》、丘琼山《世史正纲》、《日格子学史》之类,凡有发明《史记》者,各视本文,标揭其上。”又有凌稚隆作按语:“《史记》原引《诗》、《书》、《左传》、《国语》、《世本》、《战国策》、《吕氏春秋》、《楚汉春秋》诸书,兼有撮其要而未及详者,兹并录全文于上,名之曰‘按’,仍下一字以别之。”“百氏之书,如《风俗通》、《白虎通》、《越绝书》、《说苑》、《新序》、《论衡》、《韩诗外传》等类,与《史记》互相发明,兹择其切要者,录之于上,以备考证,亦名曰‘按云’。”“一篇中纲领节目关键,诸家未评者,兹僭揭于上,亦曰‘按云’。”旁批则为:“一篇之中,虚实主客分合根枝,与夫提掇照应总结及单辞賸语,批评所不能载者,悉注于旁。”而篇首、篇末评者,则多是凌氏由诸家著作中择取出的具有总论性质的评论:“更阅百氏之书,……兼有总论一篇大旨者,录于篇之首尾,事提其要,文钩其玄,庶其大备耳。”又云:“苏子由《古史》,《史记》之羽翼也,吕东莱《十七史详节》,列于‘太史公赞’后,而与《索隐·述赞》并,兹刻或用东莱所纂,或用子由全文,一如《十七史详节》例,《古史》所无者缺之。”无论是评点形式的使用,还是评点格局的构成,后世评点都能或多或少地在《史记评林》中找到可以凭借的依据。 《楚辞》评点紧随其后,故而各种评点形式能够兼备。如出现较早的冯绍祖校刊《楚辞章句》于万历十四年(1586)一问世,就以集“卷首总评”、“眉批”、“旁批”、“卷末总评”于一体的评点格局出现。若将《史记评林》与冯本加以比较,我们不难发现二者并非仅是形式上的简单相合。冯氏继承、发展了凌稚隆对于历代有关《史记》论著及诸家评语广泛征引的做法,如该书卷首依次录黄汝亨《楚辞序》、冯绍祖《校楚辞章句后序》、“观妙斋重校楚辞章句议例”、“各家楚辞书目”、“楚辞章句总评”,正文中则有眉批、旁批、卷(篇)末总评等,从而构建了立体式的评点格局。其实这并非出于偶然:一方面,如前所述,冯绍祖有前世积累的经验和模板可作参照;再者也是在于绍祖本人的用心和努力。其祖父冯觐曾批点过《楚辞》,这种家学渊源对他应有重要影响,据其《楚辞序》,他对屈原其人其文甚是钦慕,对屈子所遇亦甚为同情: 不佞非知《骚》者也,而譊譊慕《骚》。读“伤灵修”、“从彭咸”语,见谓庶几《谷风》、《白华》之什,而哀怨过之。观《哀郢》、《怀沙》,则忿怼浊世,湛没清流,以世无屈子忠也者,而屈子遇;无屈子遇而屈子忠也者,心悲之。 由此,冯绍祖对于重刊《楚辞章句》极为用心,特邀请时贤黄汝亨作序,并撰“观庙斋重校楚辞章句议例”五则,阐明自己的理念和意图。综合“议例”和该本整体形态来看,有以下几点值得注意:其一,无论是底本的选择,还是评点的增入,以及诸如《史记·屈原传》、“楚词书目”、音释等内容的收录,冯绍祖都是竭力融合诸本之长,以及前世可以借鉴的材料,使该本成为精品;其二,正是在冯绍祖这种意图及实践的基础上,该本之评点形态才得以较完善的面貌呈现出来;其三,实质上,冯绍祖此时对评点似仍缺乏清醒而准确的认识,或者说他更多地是采用了之前评点本中可资借鉴的评点形式,而对评点这种批评样式,仍缺乏自觉的意识。他像楼昉一样,从朱熹《楚辞集注》中择选出相关内容,非但如此,他还把洪兴祖《楚辞补注》也纳入取材的范围,因此,眉批等评点形式就容纳了很多旧注的内容,从整体上来看,该本之评点依然是注、评、音并存的样态。这一现象其实是早期评点本的共有特征,刊刻者借用评点形式,更重要的是欲容纳更多的内容,以弥补所选底本之不足,杂取众长于一本,意在呈现给读者校刻更精善、资料更详实的读本。冯本问世后曾连年翻刻,流布甚广,随后问世的明代《楚辞》评点诸本鲜有不受其影响者。 冯绍祖校刊《楚辞章句》 因此,将《楚辞》评点置于宏观文化背景以及具体评点环境考察,我们发现它是在明代前中期评点大背景的熏染下产生和确立起来的,故而其能够具备较完善的评点形态也就不难理解。 二、明代《楚辞》评点形态的基本构成 评点形态由具体的评点形式构成。明代《楚辞》评点之所以形态各异,即在于具体刊刻者对于评点形式的不同选择及组合。明代《楚辞》评点形态主要由以下形式构成: (一)序跋、凡例、评点《楚辞》姓氏、《楚辞》总评 之所以将四者统为一体,是因其位置多在相关评点本的卷首。先看序跋。在明代《楚辞》评点诸本中,序并非全都具备,如万历年间凌毓枏、闵齐伋二本就付诸阙如。而对于有序的评点本来说,其中又存在简单移录前世相关序言以充数的现象。如万历间刊《楚辞集注》所录何乔新《楚辞序》,原载于明成化十一年(1475)吴原明刊《楚辞集注》;张凤翼《楚辞合纂》所录王世贞《楚辞序》,本载于明隆庆五年(1571)豫章王孙用晦芙蓉馆覆宋本《楚辞章句》;而潘三槐《屈子》所录《屈子序》,也是转录晁补之《楚辞序》而来。由于这些名人《序》在《楚辞》刊刻、传播过程中,都曾产生过较大影响,以上评点本刊刻者将之转录而来,其用意也在于欲借之而使其书得以标显。这种行为本身无可厚非,但由于上列诸本刊刻年代均不详,书中又未对所录评点作相关说明,再加上刊刻者或曰评点汇辑者序言的缺失,从而对我们的研究无疑增加了很大困难。明代《楚辞》评点本中“跋”很少,这一时期只有凌毓枏校刊《楚辞》、国家图书馆藏张凤翼《楚辞合纂》与陆时雍《楚辞疏》三本有“跋”。凌毓枏本是将王世贞《楚辞章句序》置于文末充数;国图张凤翼本所载“跋”语,为郑振铎先生所作,内容类似提要;《楚辞疏》“跋”为李思誌所作,又多为誉美陆时雍之辞。 “凡例”是刊刻者对于编排体例等信息进行的详细说明,其主要价值在于,我们可由此了解时人之“评点”观念。只是在明代《楚辞》评点诸本中,有“凡例”的并不多,仅有冯绍祖校刊《楚辞章句》、陈深辑《诸子品节》与题焦竑辑《二十九子品汇释评》三种。而三种之中,陈深辑《诸子品节》无相关介绍。故而由此可以获得相关信息是相当有限的。 “评点姓氏”是对所收评家集中列举的一种形式,多见于集评本。它的产生时间较早,如在万历四年(1576)问世的《史记评林》中,就已有了“史记评林姓氏”一栏,自陆机始至高岱终,共收评家一百五十余人。万历时期问世的《楚辞》评点尽管多为集评本,且评家有的多达四十余人,但尚未采用这种形式。直到天启年间陆时雍《楚辞疏》,才在卷首附录“《楚辞》姓氏”中,单列出“评”之一目,收孙鑛、张炜如、李挺、李思誌、张焕如五家。再后来蒋之翘评校《楚辞集注》广征博引历代评家达七十二家,遂采用了这种形式,于卷首列“评《楚辞》姓氏”予以标显。随后沈云翔承袭之,核沈氏《楚辞集注评林》,卷首有“批评《楚辞》姓氏”一栏,收评家八十四人。评点本刊刻者在卷首附录“评点姓氏”的这种做法尽管不无借名家相标榜的目的,但客观上也为人们了解相关评点本的整体情况及价值提供了方便和依据。 作为一种重要的评点形式,“《楚辞》总评”是对屈子及《楚辞》所作的整体性概括和批评,多见于评点本卷首,也有将之置于正文之后的。较早采用这种形式的是冯绍祖校刊《楚辞章句》,其中冯氏共择取了自汉代扬雄至明代刘凤等二十四家品评之语。后来陆时雍《楚辞疏》、蒋之翘评校《楚辞集注》及沈云翔《楚辞集注评林》也采用了这种形式,并在冯本基础上,又逐步增益,最终使评家达到了五十人。“《楚辞》总评”贯穿了自汉至明的各个历史时期,对于后世的相关研究亦有重要的参考价值。 (二)眉批、旁批、卷(篇)末总评 之所以将三者放在一起,是因为它们在评点本中的位置都在正文中。先看眉批。众所周知,眉批具有随意、灵活性:就论说范围而言,它既可以就文中的具体字词进行评说,也可以对相关文句或文段进行批评,甚至还可以就全篇整章来进行品评;在字数方面,它可长可短,少则一二字,多则数十字,随性而发,任意挥写。与旁批相比,它不用受制于狭小空间的制约;与卷(篇)末总评相比,它也不用受制于论述范围的局限。明代几乎所有的《楚辞》评点本都采用了这种形式,并且如凌毓枏校刊《楚辞》、万历刊《楚辞集注》二种、来钦之《楚辞述注》及潘三槐《屈子》等,则更是仅采用了眉批一种形式。特别值得一提的是凌毓枏校刊《楚辞》,其眉批基本系抄录冯绍祖校刊《楚辞章句》而成,只是没有采用冯本中多种形式并存的评点形态,非但如此,还将冯本“《楚辞》总评”、卷末总评中的相关内容统统换成了眉评,这些眉评实际上也肩负了总评的功能。刊刻者对于评点形式的偏好由此可见一斑。 在明代《楚辞》评点中,旁批也较为常见。由于旁批出现在正文文字旁边,而正文中行与行之间的空间极为有限,因而用字不宜过多,它多被当作其他评点形式的补充。卷(篇)末总评见于每卷(篇)之后,是对该卷(篇)进行的总体性评论。这种形式在明代《楚辞》评点中出现较早,在冯绍祖本中已有大量卷末总评。受其影响,后来闵齐伋在刊刻套印本《楚辞》时也加以采用。此外,采用这种形式的还有题归有光辑《诸子汇函》《玉虚子》、《鹿溪子》,蒋之翘评校《楚辞集注》,张凤翼《楚辞合纂》,沈云翔《楚辞集注评林》,黄廷鹄评注《诗冶》及旧抄本《楚辞》等。此类评语多就相关文章的整体特色来讨论。如蒋之翘评《离骚》云:“《离骚经》以复弄奇,以乱呈妙,直是龙文蜃雾,令人不可拟着其警策处,语语石破天惊,鬼泣神啸矣。”孙鑛评《九歌》云:“《九歌》句法稍碎,而特奇陗,在《楚辞》中最为精洁。”与其他评点形式相比,卷(篇)末总评正好弥补了由卷首总评评论范围过大,文中眉批、旁批所论范围又较小所带来的缺失,从而也就成为评点形态中不可缺少的一环。 (三)圈点 “圈点”是指在文学评点本中配合评点形式使用的标抹符号,除了“圈”、“点”两种标抹符号,还有抹、截、删等多种样式。从渊源上讲,它与古代读书句读标志有着密切关系,如早在唐代就已经出现了“圈点”的前期形态,而南宋时期形成的批点方法在后世被广泛承传。明代《楚辞》评点诸本中大多使用评点符号,而又以“圈”、“点”为主,主要有圈、双圈、疏圈、密圈、点、长虚点、长实点等,至于其他抹、截等符号,所见较少。对于文中所使用圈点的意义指向,相关评点本多未作说明,即使是那些本身就附有“凡例”的评点本亦是如此。其中有些圈点由于与眉批、旁批等形式结合在一起使用,读者凭借批语,也能对圈点符号的意义有所了解,并且在有些时候,这往往还能有助于加深读者对于文章的体会和理解。由于缺乏对圈点的相关说明,再加上圈点的使用因人而异,没有统一的标准可以依据,这也使我们很难对其意义做出评判。 明代《楚辞》评点形态分布表 评点形式 评点文本 序、跋、凡例、《楚辞》总评 评点《楚辞》姓氏 眉批 旁批 卷(篇)末总评 圈点 《楚辞旁注》 序 ○ 冯绍祖校刊《楚辞章句》 序、凡例、《楚辞》总评 ○ ○ ○ 《楚辞句解评林》 序、凡例、《楚辞》总评 ○ ○ ○ 《新刻釐正离骚楚辞评林》 序、凡例、《楚辞》总评 ○ ○ ○ 《诸子品节·屈子》 序、凡例 ○ ○ 凌毓枏校刊套印本《楚辞》 ○ ○ 《二十九子品汇释评》 序、凡例 ○ ○ 万历间《楚辞集注》 序 ○ 《古文奇赏·屈子》 序 ○ ○ 闵齐伋校刊套印本《楚辞》 ○ ○ ○ ○ 陆时雍《楚辞疏》 序、跋、《楚辞》总评 ○ ○ 《楚辞榷》 序、凡例 ○ ○ 《诸子汇函》 序、《楚辞》总评 ○ ○ ○ 蒋之翘评校《楚辞集注》 序、《楚辞》总评 ○ ○ ○ ○ 沈云翔《楚辞集注评林》 序、《楚辞》总评 ○ ○ ○ ○ 旧抄本《楚辞》 序 ○ 来钦之《楚辞述注》 序 ○ 张凤翼《楚辞合纂》 序 ○ ○ 潘三槐注《屈子》 序 ○ ○ 黄廷鹄评注《诗冶·楚辞》 序 ○ 三、明代《楚辞》评点形态的递延脉络 南宋楼昉评点选本《崇古文诀》选录屈原作品,可谓开启了《楚辞》评点的先声。而后至明万历以前,《楚辞》评点则较为沉寂。值得一提的是,明正德十六年(1521)冯惟讷校刊《楚辞旁注》开始使用眉批,虽皆为音释而非评论,但在评点形态上已做出初步尝试。又有《楚辞》评点家陈深的《秭归外志》,该书系“深为归州时作”,虽已亡佚,但据笔者考证,其中收有陈深所作评点。冯绍祖重刊王逸《楚辞章句》收录其祖父冯觐的批点,称“先王父小海公间有手泽,随列之”,只是遗憾其未交待批点的具体形态。虽然我们对陈、冯二人所采用的评点形式不得而知,但据后世所录者来看,其持论多精审,且着论点大小相间,细至评价文句、篇章,与后世较成熟之评点几无差别。以上四种,从评点形态上“导夫先路”,尤其是其注、音、评并存的格局,对而后《楚辞》评点本刊刻者有重要而深远的启示和影响。 明代《楚辞》评点的真正起始是在万历年间,准确地说,自万历十四年(1586)冯绍祖校刊王逸《楚辞章句》问世,《楚辞》评点才真正踏上它的递延历程。在明代甚至整个《楚辞》评点史上,冯本至关重要。就评点形态来看,该本一问世就具备了较完整的评点形态,已如前所述。冯绍祖“杂取众长”的评点意识在后世一直都有延续,如万历间刻朱熹《楚辞集注》,录“劝杨子云《反离骚》”;天启间陆时雍《楚辞疏》除收诸家之“注”、“疏”、“别注”、“榷”、“订”;天启六年(1626)蒋之翘评校《楚辞集注》,除司马迁《屈原传》,还收沈亚之《屈原外传》、李贽《屈原传赞》,以及历世祭悼屈原作品;崇祯十一年(1638)来钦之《楚辞述注》收陈洪绶“九歌图”及“屈子行吟图”十二幅;更不论明末诸评点本对于王逸、洪兴祖、朱熹三注本的折衷取舍,等等。这也是评点本与他本相比最明显的差别,同时也是读者之所以喜爱,评点之所以兴盛的原因所在。冯本问世之后,曾连年翻刻。对此,崔富章先生有较翔实的梳理,他指出: 绍祖刊《楚辞》,以王逸《章句》为主干,又辑各家评说于一本,连年版行,堪称畅销书。射利之徒蜂起,版片一再易手,招牌换了又换,直至清代,仍在印行。 冯本的长期刊印对后世尤其是明代《楚辞》评点本产生了深远影响。就评点形态的影响而言,《楚辞句解评林》,陈深辑《诸子品节·屈子》,凌毓枏校刊朱墨套印本《楚辞》,题焦竑辑《二十九子品汇释评·屈子》,题陈仁锡《古文奇赏·屈子》,闵齐伋校刊套印本《楚辞》,题归有光辑《诸子汇函》之《玉虚子》、《鹿溪子》,沈云翔《楚辞集注评林》,来钦之《楚辞述注》,张凤翼《楚辞合纂》,潘三槐注《屈子》,黄泰芑刻、黄廷鹄评注《诗冶·楚辞》等,少则仅采用眉批,多则综合几种,均沿袭冯本框架。此外,也有超出者,如万历间刻朱熹《楚辞集注》,于卷首增“冯开之先生读《楚辞》语”,陆时雍《楚辞疏》增《读楚辞语》、“《楚辞》姓氏”,蒋之翘评校《楚辞集注》,增“评《楚辞》姓氏”等,在冯本评点形态基础上稍加增益。因此,明代《楚辞》评点诸本一开始就确立了较完善的评点形态,并没有经历一个明显的逐步发展、完善的进程;同时,评点刊刻者根据个人喜好或需要做出取舍,故而形态多样。 冯本评点中注、评、音并存的做法对后世也有重要影响。就以上所列万历间诸本来看,这种现象是较为普遍的,它们均或多或少地受到冯本的影响,从而呈现出共同或相似的特征。更有甚者,如万历间刊朱熹《楚辞集注》,又以眉批的形式收录了汪瑗《楚辞集解》、《楚辞蒙引》的相关内容。随着年代的推移,各评点本中的注、音逐渐在减少,而评的部分则逐渐增强,且冯本的影响也在逐步消弱,新出之评点试图冲破冯本的范围。如万历四十八年(1620)闵齐伋校刊套印本《楚辞》,其中虽然仍有注、音的内容,但其数量与评语相比,已有了根本性的变化;且该本首次收录孙鑛评点,对于陈深评点也有了进一步的增益。从这个角度上讲,闵本可谓《楚辞》评点逐渐成熟前的一个过渡。 朱熹《楚辞集注》 另外,冯绍祖及万历年间刊刻者对于评点的模糊认识,在后来也得到了扭转和改变。如在陆时雍《楚辞疏》中,“注”、“评”间已有了明确区分:《楚辞疏》对王逸、洪兴祖、朱熹等旧注同样有较多引用,同时,在《天问》篇,陆氏还转录了周拱辰《天问别注》,但未将其与评点相混,而是置于正文的相关文句后,分别以“旧诂”、“周拱辰曰”的形式呈现出来。与之相对应,在该书卷首附录的“《楚辞》姓氏”中,陆时雍分别以“注”、“别注”字样,对王逸、洪兴祖、朱熹、周拱辰四人加以列举。同时,“《楚辞》姓氏”中又有“评”之一目,所列则均是《楚辞疏》眉批中所录评点各家。又如蒋之翘校刊《楚辞集注》也值得我们注意。该本在评点形态上与冯本极为相似,也是采用了集“《楚辞》总评”、眉批、旁批、卷末总评等评点形式于一体的评点格局。但在评点形式中,我们已完全看不到对于《楚辞》进行注解的内容,都是相关的品评话语。需要指出的是,蒋之翘本对于前世评点诸本有较多的因袭,并且其中有不少内容就是由冯本而来。蒋之翘对于相关材料都进行了定位和筛选,其标准即必须是品评性的内容,这也就是他所说的“参古今名家评”过程。此外,如沈云翔《楚辞集注评林》、来钦之《楚辞述注》、张凤翼《楚辞合纂》、潘三槐注《屈子》、黄泰芑刻、黄廷鹄评注《诗冶》之《楚辞》等,亦皆是如此。尤其是来钦之《楚辞述注》、张凤翼《楚辞合纂》、潘三槐注《屈子》,其中对于注解与评点的处理,判然有别。当然如天启五年(1625)刊题归有光辑《诸子汇函》之《玉虚子》、《鹿溪子》,评点中仍有较多的旧注内容,但由于该本为书坊射利伪托之作,刊刻粗劣,则又当别论了。 可见,明代《楚辞》评点有一定规律可寻,各种形态有增有减,总体上服从于评点者个人喜好或市场需求。 四、明代《楚辞》评点形态的研究价值 评点形态是文学评点研究的重要组成部分,研究明代《楚辞》评点形态,对于这一阶段的文学评点形态乃至文学评点研究而言,无疑有重要的参照价值。同时,从《楚辞》学史、《楚辞》传播史角度来讲,这一研究亦不可或缺。此外,具体而言,还有以下方面值得注意: 其一,通过评点形式,我们可以借以考察刊刻者的评点观念、学术崇尚,以及评点演进的内在线索。如冯本有“观妙斋重校《楚辞章句》议例”五则,其四“核评”称: 《楚辞》评,先辈鲜成集。即抽绪论,亦咸散漫。兹悉发家乘,若张氏《楚范》、陈氏《楚辞》、洪氏《随笔》、杨氏《丹铅》、王氏《卮言》等集,一一搜载。而先王父小海公间有手泽,随列之。要以佐《章句》及洪、朱二氏所不逮。如世所讥,优场博戏,观者亦与寓焉。固用修滥觞,抑似续凫,不取也。 这里冯绍祖明确表示所收诸家评是“要以佐《章句》及洪、朱二氏所不逮”,即王、洪、朱三家注有未备之处,而诸家评中有可取而补之者。从轻重主次上,评已退居下位;更重要的是,冯本中以王逸《楚辞章句》为底本,所取洪、朱二家注是以眉批、旁批等评点形式呈现出来,而与诸家评并存一体的,这反映了绍祖“注评合一”的意识。非但如此,他大量从前世择取论评材料的做法,与后世人们对于评点的认识亦相去甚远。如前所述,冯氏采用评点形式,实际上是欲使该本能够承载更多的内容,杂取众长于一本,从而使其书成为佳刻。此外,“议例”还有“印古”、“铨故”、“遴篇”三则,由此则又可见出绍祖“崇古”的学术倾向。 再看《二十九子品汇释评》所载“凡例”,其中有“评品”一则,虽然它不是专门就《楚辞》评点而论,但由于其中收录了屈原作品,故对于《楚辞》评点有着较高的参考价值。其文云: 按诸子百家,各持一指精者、奥者、微者、妙者、流湸者、轻快者,不可殚述。评品或绘其文字之工妙,或证其意旨之异同,或阐其秘奥之深远,或订其刊刻之谬讹,或取其行事之媺美,或探其垂世之谟训,同中有异,异中有同,诸家刻俱为下品矣。 由此可见,在时人眼中,评点所包含的内容是极为广泛的,举凡言及“文字之工妙”、“意旨之异同”、“秘奥之深远”者,皆属此类。非但如此,甚至连考订“刊刻之讹谬”、探寻“垂世之谟训”等内容,也可以被纳入其中。由此与冯绍祖所言结合起来观照,可知万历时期人们对于文学评点观念的理解还是模糊的,缺乏自觉的意识。 而由明代《楚辞》评点形式的使用情况,我们则可以探知文学评点的演进脉络,如以“旁批”为例说明。这一时期的旁批被赋予了多方面的内容,并且随着年代的推移,这些内容也发生相应的变化。如在冯本中,旁批多是朱熹以赋比兴论《骚》的相关评说,如“以上赋也”、“此上四句赋而比”、“以上比也”之类。后至陈深辑《屈子》中,旁批多被用来揭示行文脉络,如“以下自言”、“此以下乃原之词”、“四句结上起下”等等。另外,陈深本中的旁批,也被用来作为注释,如注“望舒”为“月御”,“飞廉”为“风伯”,“雷师”为“丰隆”,“珵美”为“美玉”者皆是。再到后来闵齐伋校刊《楚辞》,旁批所承载的内容则更为广泛,除陈深本中的两种情形外,闵氏又增加了校正、音注两项内容。前者如该本《离骚》“揽中洲之宿莽”句,“中”字旁批曰:“一本无”。“望崦嵫而未迫”句,“未”字旁批曰:“一作‘勿’”。后者如《离骚》“惟庚寅吾以降”句,“降”字旁批曰:“乎攻”。“又树蕙之百畮”句,“畮”字旁批曰:“古‘畆’字,叶‘每’。”“见有娀之佚女”句,“娀”字旁批曰:“嵩,又音‘戎’。”如此之类,于该本所见颇多。但这种情况再到后世蒋之翘评校《楚辞集注》中,就完全发生了变化。在该本中,我们已经看不到上举注释、校正等内容了,而是对相关文句文学特色的论说,较为简略。如《离骚》“扈江离与辟芷兮,纫秋兰以为佩”句旁,引桑悦云:“语极香艳。”《九歌·湘夫人》“筑室兮水中,葺之兮荷盖”句旁,引金蟠曰:“思路何处来。”《九章·哀郢》“忠湛湛而愿进兮,妒被离而鄣之”句旁,引宋瑛曰:“欲泣矣。”就相关语句细微处进行艺术品评,尽管简略,亦有重要的价值。 其二,评点形式承载的信息本身即具有重要的研究价值。如由评点本刊刻者或评点者所作的序言,他们在其中或是对自己的论《骚》观点予以阐述,或是对编排体例进行说明,都对相关研究起到很大的助益作用。同时,有的刊刻者或评点者名气不大,史籍中极少有关于他们的记载,这些序言则又可成为我们借以考证其生平、思想的重要材料。其中如冯绍祖,在文献中几乎找不到关于他的记载,而凭借其《校楚辞章句后序》,我们就其刊刻此书的原因,以及他的评《骚》论点都能有一定的了解。以此为基础,再去考察他对评点的择取标准,许多问题也就迎刃而解了。冯绍祖本中还有黄汝亨所作《楚辞序》,由于持论精辟,后世多种评点本都节取了该《序》的相关内容,并将其视作黄汝亨的评点。另外,黄氏此《序》对于我们考证冯绍祖的生平交游,亦提供了宝贵的线索。再如《楚辞疏》,其中陆时雍所作《楚辞序》,对于我们进一步把握其《读楚辞语》以及书中评语,均起到了提纲挈领的作用。又如,通过蒋之翘《楚辞序》,我们则可以对其评点有较深刻的把握。同时,由于这些序多署有具体的写作时间,这又为我们确定评点本的刊刻时间提供了最为直接的依据。 陆时雍所作《楚辞疏》 其三,通过圈点研究有助于我们了解古人的赏鉴标准和倾向。就明代《楚辞》评点而言,对圈点进行相关说明者,笔者仅见三处,但它们均出现于并非完全意义上的《楚辞》评点本,即只收录了部分《楚辞》作品的评点选本中。它们是陈深辑《诸子品节》、题焦竑辑《二十九子品汇释评》、题归有光辑《诸子汇函》。在《诸子品节》“凡例”中,陈深将“批评”分为“佳品”、“神品”与“妙品”三类,并称:“唐太宗得王羲之等墨迹,甚宝惜之,为神、妙、能三品。居神品者,二十有五;妙品,九十有八;能品,一百有七。不佞取以名其诸家之文,易其‘能品’为‘佳品’。” “三品”之中,每品又各分数种,并与相应的圈点符号相对应。如“佳品”包括:“平淡中有文采者”,评点符号为疏虚圈;“雄奇”者,为疏虚长点;“春容大文,诵之不觉舞蹈”者,为疏实长点。“神品”包括:“酝藉冲深”者,评点符号为虚圈与虚长点相间的组合;“微妙玄通,使人读之,可思而不可言”者,为密虚圈。“妙品”包括:“无中生有,巧夺天工”者,评点符号为密虚长点;“简妙清深”者,为实长点与虚长点相间的组合。而核之正文,“按图索骥”皆能一目了然。如以《离骚》为例,“平淡中有文采者”,如“汩余若将不及兮,恐年岁之不吾与”、“惟党人之偷乐兮,路幽昧以险隘。岂余身之惮殃兮,恐皇舆之败绩”等句;“春容大文,诵之不觉舞蹈”者,如“忽奔走以先后兮,及前王之踵武。不揆余之中情兮,反信谗而齌怒”、“众皆竞进以贪婪兮,凭不厌乎求索。内恕己以量人兮,各兴心而嫉妒”等句;“雄奇”者,如“恐修名之不立”、“高余冠之岌岌兮,长余佩之陆离”等句;“酝藉冲深”者,如“不量凿而正枘兮,固前修以菹醢”、“何昔日之芳草兮,今直为此萧艾也”等句;“微妙玄通,使人读之,可思而不可言”者,如“何怀乎故都,既莫足与为美政兮,吾将从彭咸之所居”等句。 《二十九子品汇释评》有“圈点凡例”一则,文云:“读文者,贵得意于文字之外。有文若浅易,而意绝精到;有文实佶崛,而意若平正,谈吐有关於世教,文墨有俾於词藻,如此之类,不能遍举。读者但於圈点处求之,各有所指,能得其意,解悟便多。”同时“凡例”也对文中所用“圈点”符号及其意义指代作了介绍:“子书评释圈点,搜罗历代诸史文集,删其繁□,掇其玄精,间以狭衷解隲之。凡批如‘○’者精华,‘丶’者文采,‘◎’者眼目照应,‘。’者关键主意,‘·’者点缀,‘’者总提,‘’者字法,‘丨’者事之纲,‘一’者一段,小截‘一’者一篇,大截‘∟’者一人总截也。”《诸子汇函》“凡例”则称:“其圈点抹画,则太仆先生(指归有光)玄心独造,未有成迹也。”又有“圈点”八则,依次为“入神处”、“精玅处”、“主张处”、“会理处”、“玅合处”、“雄放处”、“文采处”与“通达处”,并有相应的圈点符号与之对应。由此来看,上引三本中的圈点符号,都是在于揭示文句的不同特点,旨在启发人意,使读者得其“解悟”。由于年代相隔久远,《楚辞》评点本中对于圈点的以上说明,无疑对我们把握古人的审美倾向及赏鉴标准有较大的帮助。 通常而言,不同评点形式有着不同的功用与效果,多种评点形式的组合则有利于对作品从微观到宏观进行全方位、立体式的批评。就明代《楚辞》评点而言,其评点形态的具体形式则较为复杂,其中少则仅有一种,多者数种,也有个别以上所列评点形式皆具备的,它所呈现出的差异性与多样性背后隐含着评点者与刊刻者的复杂理念。 本文作者复旦大学中国古代文学研究中心罗剑波教授 [作者单位:《复旦学报》(社会科学版)编辑部;复旦大学中国古代文学研究中心]

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Copyright © 2013 | 复旦大学中国古代文学研究中心版权所有

地址:上海市杨浦区邯郸路220号 电话:021-65643670 邮编:200433

| 历史访客: |

|