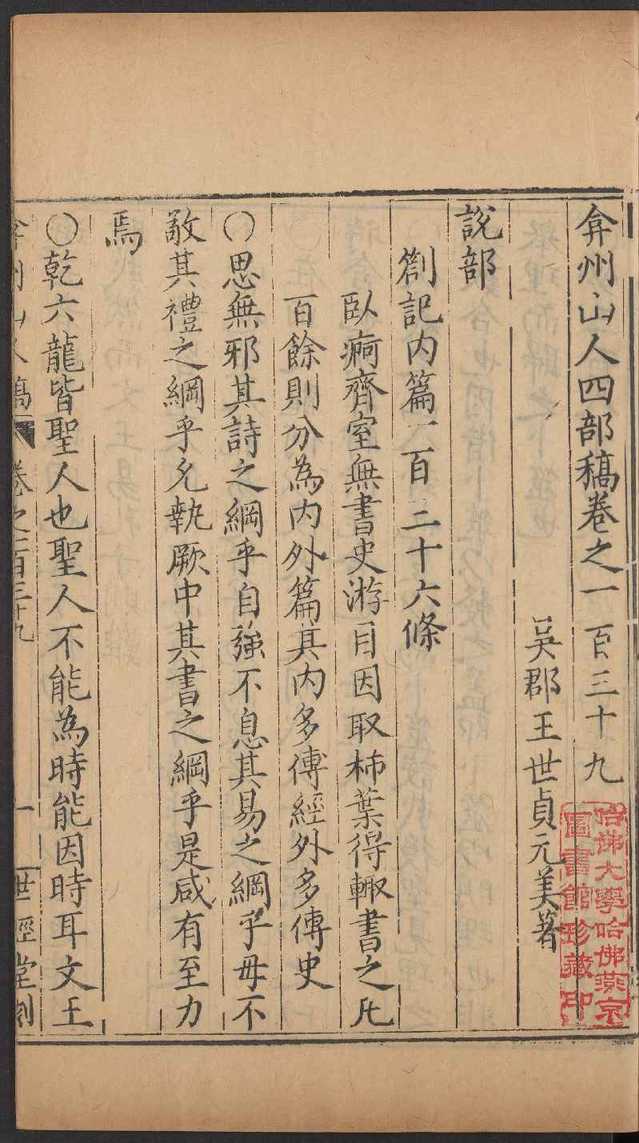

明代复古派研究的省思与展望 郑利华 内容提要 关于明代复古派的研究经历了不同的变化时段,20世纪初期至20世纪70年代,其批评的话语或刻上现代学术原初阶段的痕迹,或以社会—历史的批评思维为主要研究范式,其共同的特征表现为,对复古派历史地位的贬低与否定占据了主流意见。20世纪80年代以来,相关研究在清理复原的基础上又呈现出精细化、多维化的发展趋势。如何从知识革命的角度认识复古派的现实效应和时代意义,超越闭合性的研究方式以辨识其与不同群体处于文学网络中所呈现的交互情势,以及加强对该流派的延伸考察,也许是未来研究视角转换的重点所在。 关键词 复古派 批评话语 时段特征 视角转换 在明代文学史上,要说对本朝和清代文坛发生影响的广度和强度,没有哪一个文学流派比得上以前后七子为核心的复古派。李梦阳、何景明等前七子于弘治前期在文坛崛起,倡导复古风气,至正德末、嘉靖初逐渐衰歇。然而到嘉靖中期,李攀龙、王世贞等后七子追随李、何等人的步伐,重新高举复古大旗,直至万历十八年(1590)王世贞辞世,后七子的文学活动才画上句号。算起来,前后七子的复古活动相继经历了有明五个朝代,时间跨度很大,影响垂及后世。因此有人认为,“整个明代文学批评的方向受到前后七子的重大影响”[1]。但复古派产生的重大影响,也使其备受争议与质疑。早在晚明时期,公安派代表人物袁宏道即极力攻讦倡导“复古之说”的“近代文人”[2],焦竑指斥弘治、正德以降“学士大夫非马记杜诗不以谈”,然而“第传同耳食,作匪神解”[3],都将矛头对准前后七子及其追随者。明末清初以来,出于强烈的文化反思和批判意识,文人群体对复古派的訾议呈现上升态势,形成代际冲突。自20世纪初至20世纪70年代,受到传统成见的深刻影响,以及特定时代文化氛围的浸染,学界质疑或否定复古派的意见占据主流。而自20世纪80年代以来,随着学术环境的不断改善,多元化研究格局的逐渐形成,这种情形也在不断改变,重新评估复古派的声音得以上扬。毫无疑问,这是复古派研究的一大推进。不过,这并不意味着相关研究已臻于完善的境地。鉴于复古派成员规模较大,产生的文学影响极为深广,涉及的问题线索相当复杂,故而不乏进一步开掘的空间。从研究的进展观之,迄今为止,虽然学人对这一文学流派的认知取得了前所未有的突破,尤其是颠覆了既往相对简单的批评模式;但总体而言,主要投注于对复古派本身专一化或单向性的研究,容易将对象置于某种孤立而闭合的境域,难免会忽略复古派多重的问题面向和复杂的影响轨迹。这些都促使我们不得不重新思索复古派的研究出路。 一 早期研究得失相间的批评话语 复古派的文学活动及其影响,早在明代中后期就已备受关注和争议,晚明时期袁宏道等人对“近代文人”的讥訾,更是将复古派当作一个重点攻讦的目标。相比起来,清代文人基于文化反思和批判意识,放大了对复古派的质疑之声。如果追溯复古派研究的学术脉络,辨识其中相因相革的关系,那么清代文人圈围绕复古派的批评,作为一种准研究资源,也应当被纳入考察的范围。学古习法可说是复古派采取的基本策略,从李梦阳主张“文必有法式,然后中谐音度,如方圆之于规矩”[4],到王世贞强调“语法而文,声法而诗”[5],都十分重视古人作品中的规则与方法。刘若愚评论李梦阳的拟古立场时,就认为这是一种“技巧概念”[6]。这种学古习法的策略及其蕴含的技术化思维,历来都是批评者诟病的重点。而清代文人质疑复古派的理由也大多集中于此,如吴乔訾诋复古派诸子步入“有词无意”的歧途,致使“瞎盛唐诗泛滥天下,贻祸二百余年”[7];冯班指擿李攀龙、王世贞拟学汉魏、盛唐诗歌,“只求之声貌之间,所谓图騕褭、写西施者也”[8]。无论是出于批评的策略,还是出于真正意义上的理念分歧,直刺刻意模仿、求取形式的拟古之法,显然是因为他们自认为找到了复古派拘泥于古作法度的致命要害。即使在同情复古派的人当中,这一发言姿态同样构成他们主要的批评视角。相较于那些质疑者,沈德潜对复古派给予较多认可,以为“自李献吉以唐诗振,天下靡然从风,前后七子,互相羽翼,彬彬称盛”,但同时又指责其“株守太过,冠裳土偶”[9]。需要看到的是,复古派在清人文学话语系统中呈现的负面特征,也和论者固守道德主义的审视立场相关联,明末清初的钱谦益就是相当典型的例子。钱氏排击复古派可谓不遗余力,宣称“自弘治至于万历,百有余岁,空同雾于前,元美雾于后。学者冥行倒植,不见日月”[10],严斥其古学作业“与俗学相下上而已”[11],不过是“学古而赝者”[12]。他认为真正的“古学”应该是“六经为经,三史六子为纬,包孕陶铸,精气结轖”[13],其灵魂在于以儒家经典知识为核心,再参以子史典籍,通过穷究儒经、充实学问、静养心气的精神自修路径,达到“函道德、通文章,天晶日明,地负海涵”[14]的理想目标。反过来说,这是站在了某种道德的制高点,指示复古派沦为“俗学”的症结所在。 从现代学术的角度观之,自20世纪初以来,由于体系化的论证理路尚未形成,一些文学史、文学批评史虽然对复古派有所论评,但大多十分简略,因而不足以全面而清晰地揭示其历史面目。并且,这些著述所秉持的基本上是贬大于褒的评判立场,批评的矛头集中指向复古派重视文辞仿拟的技术化思维。如林传甲《中国文学史》认为明人复古不过是“剿袭陈言”,复古派更是“以艰深钩棘为秦汉之法”[15]。宋佩韦《明文学史》总括复古派诗文“最为后人口实”的两大特征:一是“摹拟或剽窃”,“逃不出这‘摹仿古人’的圈套”;二是“虚矫或肤廓”,是“不切实的强作壮语”[16]。不过,也有人对复古派各个成员的学古特点进行比较,以显示他们的内部差异。如钱基博《明代文学》评及李攀龙、王世贞之文时,认为二人“摹拟秦汉同,而所为摹拟则异”,李“只剽其字句”,王“时得其胎息”。然而,钱氏对复古派的总体评价不高,所论还主要从“以艰深文其浅易”或“钩章棘句”[17]的角度出发,同样是集中指擿复古派过度依赖对古典文本的技术性摹仿。宋佩韦《明文学史》品评李梦阳诗文,就引述了钱谦益、陈文述对李梦阳流于“摹拟”“剽窃”的批评,以为二家之论“颇能切中梦阳之病”(《明文学史》,第92—93页)。这些批评都直接沿袭了清人的文化批判思路,虽有所扩充,但缺乏自我的创获。 林传甲《中国文学史》 相较而言,20世纪早期的一些文学批评史著述对复古派的讨论更为深入和详实,且能摆脱某些传统之见。日本学者铃木虎雄的《中国诗论史》(日本京都弘文堂书房1925年版),比陈钟凡的《中国文学批评史》(中华书局1927年版)问世更早,是中国文学批评史的开创性著作。作为域外汉学家,铃木虎雄并未局限于明清以来中国人对复古派的批评成见,而是能够一陈己见。他以格调说归拢李梦阳、何景明、李攀龙、王世贞等人的诗论倾向,“试图遵照格调说诸家的本意,进一步勾划其理论主张的主要特征”,指出“要求意与格调的统一”“先正格调再及于意”“贵质实斥浮华”“贵骨力斥靡弱”等四个方面为“格调说之长”(铃木虎雄著,许总译《中国诗论史》,广西人民出版社1989年版,第148—150页),企图由此揭示复古派诗论主体的合理构成,更多从正面来认知他们的理论主张。他又指出,格调说并不能覆盖李梦阳的全部主张,对李梦阳的研究要既重视其“格调”之说,又须注意其“风韵”之论(《中国诗论史》,第130、133—134页)。铃木虎雄此书问世后,尽管未在中国学术界引起足够的关注,但对当时的学人还是产生一定的潜在影响。该书第三篇为“格调、神韵、性灵三诗说”,而郭绍虞在《神韵与格调》(《燕京学报》总第22期,1937年)一文中指出,“神韵与格调,是中国文学批评史上的重要问题”,除了“翁方纲知道他的重要,于是有好几篇《神韵论》与《格调论》,以阐说其义”之外,“日人铃木虎雄也知道他的重要,于是于《支那诗论史》之第三编即专论格调、神韵、性灵之三诗说,于阐说其义以外兼述其历史的关系”,并且以为“二家所言相当详尽,也相当有精义”。这提示了铃木的“三诗说”给他留下了深刻的印象,实对他有所影响。 就中国学术界而言,早期的文学批评史著述,无疑要数20世纪30—40年代问世的郭绍虞两卷本《中国文学批评史》最为突出[18],此书被王运熙先生称作“本学科最重要的奠基石”[19]。该书对复古派的探讨,从诗论和文论两个方向展开,重点关注前后七子中的李梦阳、何景明、王廷相、王世贞和谢榛,并旁及屠隆、王世懋、胡应麟、李维桢等人。郭著对复古派诸子的诗论和文论做了较为全面的梳理,并在此基础上解析他们的理论倾向,其中也蕴含一些有较强自创性的见识。如评述李梦阳论诗,认为其主张学古,所标举的第一义之格,正属于那些情文并茂之作,因此其主格调与主情“非惟不相冲突,反而适相合拍”。他还特别援引李梦阳《缶音序》,说明其复古论实则取法自然,属于“很通达”之论,不同于道学家的论调,“由这种思想体系上以建成的格调说,何至为后人诟病”!他还认为一般的“耳食者”,只是拘滞于李梦阳和何景明之间发生的个人论争,“习熟于大复所讥尺尺寸寸之语,遂亦妄谓空同此说为学古不化而已”(《中国文学批评史》,下卷,第166—168页)。这实际上已经突破了前人在李、何之争问题上袒何责李的局限,有意为李梦阳相关述论作辩护。而20世纪40年代问世的朱东润《中国文学批评史大纲》(开明书店1944年版),尽管其前身为“讲义”,论述体例相对简略,但章培恒评价该书“实是我国最早提供严格意义上的中国文学批评史的较完整架构、对我国的文学批评的发展过程作出富于新意的探讨和概括的著作”[20]。朱著论及复古派,间有不俗之见,如认为李梦阳虽主复古,但如其《诗集自序》所言,“对于诗人本原,识之不可谓不真”;又如提出王世贞“谓八家不足以追秦汉,欧苏之虚不若韩柳之实,持论甚高,虽七子之文不足以起其意,至其所论,不可谓无所见也”(《中国文学批评史大纲》,第222、235页)。这些观点都能从同情的角度,理解复古派诸子所论,不失为一家之言。但早期文学批评史著述对复古派的阐论,也存在明显的不足。例如郭著由于受到铃木虎雄“三诗说”的影响,执着于从“格调”“性灵”“神韵”诸概念出发,去讨论复古派的理论倾向,而无法对相关问题做出更为深细的分辨,未能充分揭示其理论内涵的复杂成分,仍残存一些概念化、标签化的弊病。如认为王世贞以格调说为中心,“逗出一些类似性灵说与神韵说的见解”;谢榛则修正格调说,“使格调说成为性灵的倾向”;屠隆所论又杂以禅义,“以禅的境界论诗,于是近于神韵之说”(《中国文学批评史》,下卷,第174、182、186页)。郭著对复古派诸子所论做出这些明确的定性,大抵意在说明他们所持立场的差异,希冀从中理出各自的理论倾向。尽管这类分析注意到复古派前后主张的转变趋势,但由于所用概念比较随意,缺乏充分而有力的论证,难免会遮蔽相关问题的复杂性。 从某种意义上说,批评史研究以分析文学理论为中心的编写体例,客观上决定了早期批评史著述对复古派的探讨比文学史著述更加详晰。但从另一个角度来看,20世纪早期的学术界对复古派所做的探讨,还算不上是真正意义上的全体性和学理性的研究,尤其是一些早期的文学史著述,无论是研究的体例还是方法均未臻于成熟,仍带有现代学术原初阶段的时代痕迹。 王世贞石刻像 出自苏州沧浪亭五百名贤像 二 社会—历史批评思维的强化 如果要区分国内学界关于复古派研究的不同时段,那么自1949年至20世纪70年代,可以划为一个研究段落。由于受到时代政治思潮的冲击,这个时段对复古派的探讨,政治性解读的特征较为明显,其他方面的研究则较为薄弱,相关的误读无法避免。例如20世纪60年代出版的游国恩等主编的《中国文学史》,将明代中叶以后“拟古主义与反拟古主义的斗争”,描述为“在阶级斗争的新形势下,统治阶级内部思想、政治上的分化和斗争在文学上的反映”[21]。 大略而言,这一时段关于复古派的论评基本呈现出一边倒的否定倾向,还谈不上实质性的突破。一些持否定意见者,尽管间或对前后七子的文学立场有所肯定,但也只是认为他们在反对台阁体和八股文方面发挥了一定的作用。这一结论其实在很大程度上沿袭了20世纪早期中国文学史著述的评价态度[22]。这种批评思维格外关注研究对象所担负的社会和历史功能,更重视研究对象在思想内容层面是否具备充分的优势,并以此作为主要甚至唯一的价值评判标准。诚然,社会和历史功能自当成为文学价值评判的重要参照。但问题是,一旦这种批评思维走向偏颇甚至极端,则势必损及价值评判的公正性。这主要表现在,研究对象的思想内容和表现形式时常被置于对立的两极,形式的优势会被认为是内容劣势的必然反映。在复古派研究中,“形式主义”“模拟剽窃”一类的评论俯拾皆是,这类简单的定性代替了必要的学理论证,例如:“前后七子的复古文学运动,主要还是以形式主义的东西来反对‘台阁体’的形式主义,因而又把当时的诗文引入了另一个极端。”“他们的作品都是他们贫乏空虚的生活和他们的保守落后的文学观点的反映。”[23]“这些复古派在反对台阁体的空廓、浮泛和八股文的恶劣影响方面虽有一定的积极意义,但他们主张‘文必秦汉,诗必盛唐’,以模拟抄袭古人为能事,实质仍然是一种形式主义。”[24]“复古派根本没有在文学的内容上提出什么新的主张,它只是在文学形式上刻意模仿,使其古色古香。”[25]出于这一观照视角,复古派注重拟古而呈现出的技术化思维,更多被视作文学作品思想内容匮乏的根源。然而这并不代表该时段国内学界有关复古派的研究一概采取全盘否定的立场,有限度的肯定和有价值的论评,也偶尔见于一些研究著述,刘大杰先生的《中国文学发展史》就是典型例证。此书最初版完成于20世纪30—40年代,分别于1941年和1949年出版,作者又先后于1957年、1962年进行过两次修订。刘著指出,李梦阳谈诗“有时也有主情之论”,其《诗集自序》借友人王叔武之口提出“真诗乃在民间”,訾议文人学子之作“出之情寡而工之词多”,“这样的自我批评,是比较真实的”,其《与徐氏论文书》提出诗贵宛、贵质、贵情、贵融洽等,“都是不错的”,而徐祯卿《谈艺录》“论诗颇多精语,其独到之处,非李梦阳、何景明所能及”。他还认为“李诗雄浑,何诗清俊,各有所长”,李、何文集中“也有些好的作品”,甚至“在明代诗歌中,堪称佳制”。在当时的研究环境下,这应该算是相对公允的评判了。但不得不说,其对复古派的肯定仍然十分有限。其虽于李、何等人的复古主张和创作给予某种认可,但总体的定位却是,“他们要学的不是秦、汉、盛唐文学的精神,而只是句摹字拟的形式技巧”,“结果很容易走上舍本逐末的形式主义的道路”,并认为“他们的复古和韩、柳大有不同,无论从内容和成就上讲,都是不能相提并论的”[26]。推究起来,这些批评意见多多少少受制于排斥技术化思维的习惯认知,由于受传统的“先道德而后文辞”[27]原则的潜在浸染,以至于将“文辞”边缘化,此外也与社会—历史批评思维的强化有关。 刘大杰 中国文学发展史 上海古籍出版社 1963年 需要注意的是,这一时期海外或境外学界的复古派研究尚有一些成果。例如日本学者吉川幸次郎发表的论文《李梦阳的一面——“古文辞”的庶民性》[28],试图对李梦阳等人倡导古文辞运动的动机和特征给予新的诠释。他认为李梦阳之所以热衷于提倡古文辞,并不是单纯为了摹古,目的实在于要恢复古代的淳朴,而淳朴被其理解为文学的本质。从李梦阳的《诗集自序》可以看出,其文学思想也基于一种庶民精神;从李梦阳所撰《族谱》中关于庶民家族环境的记述,还可以看出这种庶民精神与其家族环境存在关联。吉川此文的主要价值,体现在对鲜少有人注意的李梦阳《族谱》所记家族信息进行解读。由李梦阳家族的庶民身份,追踪其提倡古文辞的根本目的,进而揭示古文辞运动的精神个性,不失为一个独特的视角。这一时期中国台湾地区也有研究复古派的成果问世,较值得关注的有王贵苓的论文《明代前后七子的复古》(《文学杂志》1958年第5—6期,引自卢兴基选编《台湾中国古代文学研究文选》,人民文学出版社1988年版,第193—219页)。虽然此文的论述尚有些粗糙,个别评断不甚妥帖,如将李梦阳、李攀龙、宗臣归入激进派,将何景明、王世贞、康海、谢榛归入稳健派,以徐祯卿、边贡、梁有誉为才子,以王九思、王廷相、徐中行、吴国伦为支援者;但也提出了一些中肯的意见,例如探析前后七子善于“吸取古代作品的情趣”,分别从“复古的根本主张和作品”以及“复古的真正收获”两个层面加以讨论,前者主要印证复古理论在具体创作中的落实,后者着重分析他们尤善五七言律绝而不失自我韵味。 三 审视立场的重建与精细、多维批评的呈现 20世纪80年代以来,国内学界关于复古派的研究进入了一个新的时段,不仅成果的数量递增,而且考察的路径不断拓宽。 具体来说,20世纪80—90年代可以视为第一个变化阶段。其特点是简单化和程式化的批评模式逐渐发生转变:前者更多受制于阅读经验的缺乏,对复古派卷帙庞大的著述未能进行系统而深入的研读;后者主要来自传统的成见和政治因素的干预,研究者或不满足于既往对复古派做出的历史定位,甚至怀揣着有意为之翻案的动机,开始重新审视该流派在文学史上的功过得失。这方面,廖可斌《明代文学复古运动研究》具有一定的代表性,尤其是鉴于“明代复古运动作为一种研究对象的丰富含蕴,似乎还没有被人们充分认识到”,而人们又“无暇去翻阅复古派作家们留下的卷帙浩繁的著作,只能沿袭成说”,“想当然地给它加上‘形式主义’、‘复古倒退’等名号”,廖著的初衷在于,更愿意走进历史现场,力图贴近复古派本身,近距离观察它的真实面目,体会其中丰富的精神蕴涵,“对复古派作一些清理复原工作”[29]。复古派长期以来被贴上“形式主义”“模拟剽窃”之类的负面标签,因此对这一流派展开清理复原,重新做出历史定位,无疑十分必要。这些清理复原工作涉及几个方面的问题,包括基于古典审美理想和古典诗歌审美特征的考察,辨认复古派倡导文学复古的历史渊源,探究复古运动高潮的历史条件和发展过程,解析复古派基本的理论主张以及诗文创作的概貌。尽管这些清理复原工作还处在初步阶段,但对于突破长期以来的思维定势,摒弃主观的臆断与成见,仍具有特殊的意义。它标志着复古派研究正式走近历史,步入相对理性的阶段。 不仅如此,在重新审视复古派之际还出现了某些颠覆性的观点,具有有意翻案的特征。章培恒《李梦阳与晚明文学新思潮》(《安徽师大学报》1986年第3期)一文就较为典型,在不少学人眼里,身为复古派先驱人物的李梦阳,无论如何都很难与晚明文学思潮关联在一起,章文却一反陈说,不但关注晚明李贽、袁宏道等人称道李梦阳和认肯其创启之功的态度,而且充分发掘李梦阳尊情抑理的思想倾向,意图揭出其与晚明文学思潮的精神联系,更像是为李梦阳进行文学史意义上的正名。陈建华《晚明文学的先驱——李梦阳》(《学术月刊》1986年第8期)一文,则继章文之后,从李梦阳的思想基础、文学主张、文学创作等三个方面,进一步阐说李梦阳与晚明文学思潮的内在关联。章、陈二文所讨论的虽然只是李梦阳这一个案,但因其作为复古文学的先驱者和领导者而具有相当的代表性,实际上也触及了如何评价复古派这一敏感问题。与此同时,这一阶段也有研究者开始对复古派的创作文本展开相对细化和切实的辨析,为深入而直观地审视复古派诸子的创作取向提供必要的参照。如简锦松《明代文学批评研究》一书,对复古派有专章讨论,其为比较复古派与同时期台阁派、吴中派诗风之不同,深入到他们的诗集中,分析其各自的“体类结构”,即《诗经》体、四言体、五七言古律绝、六言、杂言体等各体在其诗集中的占比。例如前七子诗集中,《诗经》体维持了一定的比例,乐府和五古的比例大幅提高,五律占比最高。由此印证其“体类结构”基本符合复古派的理论主张:上追《风》《雅》,作《诗经》之体;提倡汉魏晋,作汉魏晋体制五古与古乐府;特重杜甫,而重视五律等[30]。这种数据分析的研究方法,相比缺乏文本阅读经验而做出的主观评判,自然更具客观性和说服力。 然而必须看到,这一阶段尤其是国内学界涉及复古派的研究,尚未能完全摆脱传统的成见。一些研究者仍多以质疑的目光审视复古派的文学立场及其影响的负面性。这主要聚焦于复古派诸子以古典文本为参照的拟古路径,认为:“他们所指示给人们的途径,却主要地是一条拟古主义的歧径。”“他们的以复古为中心的文学见解,总的说,却是违反艺术创作的根本规律的。”“他们的复古模拟和形式主义的艺术观点,却给创作带来了普遍衰退的有害的结果。”文本内容与形式的二元化决定了具体衡量的重心及标准。如评价李梦阳、何景明之间的文学论争,即认为:“应该较有创造性地去复古,还是依靠模拟形迹地去复古,这就是当时何景明和李梦阳在怎样复古问题上的激烈争论中的一个根本问题。”“何比较强调内容的重要性,不象李梦阳那样把格调、形式,常常放在复古的首位。”[31]很显然,李、何论争各自立足点的高下,被放置于内容或形式的二元对立中加以观照。 从复古派研究情势的发展来看,其自21世纪以来进入第二个阶段。如果说在第一阶段,研究工作的重心在于清理复原,间或从翻案的角度揭橥复古派尤其是其代表人物在文学史上的正面作用,那么进入第二阶段以来,有关的研究呈现出精细化、多维化的特征。 首先,对文献的深度整理和相关的实证工作得以加强。在第一个阶段,复古派成员的一些别集陆续得到整理出版,如李淑毅等整理的《何大复集》(中州古籍出版社1989年版)、包敬第整理的《沧溟先生集》(上海古籍出版社1992年版)、李伯齐整理的《李攀龙集》(齐鲁书社1993年版)等。进入第二个阶段后,又陆续出版了朱其铠等整理的《谢榛全集》(齐鲁书社2000年版)、李庆立《谢榛全集校笺》(江苏古籍出版社2003年版)、范志新《徐祯卿全集编年校注》(人民文学出版社2009年版)、郝润华《李梦阳集校笺》(中华书局2020年版),许建平、郑利华主编的《王世贞全集》也列入国家社科基金重大项目,现已出版其中的《弇山堂别集》(上海古籍出版社2017年版)。特别是身为后七子领袖人物和文坛盟主的王世贞终其一生笔耕不辍,著作繁富,“考自古文集之富,未有过于世贞者”[32],这无疑增加了整理工作的强度和难度,但其整理的意义也正体现于此。这些深度整理成果的相继出版,标志着对复古派著述的文献清理工作逐渐进入更深的层次,为阅读和研治复古派诸子的文本创造了条件。 许建平、郑利华主编《弇山堂别集》 上海古籍出版社 2017年 其次,对复古派诸子的理论主张与作品文本展开相对细致的阐析,加强了问题开掘的深入性和丰富性。大致说来,第一个阶段国内学界有关复古派理论主张的探究,力图转变长期以来形成的简单化和程式化的习惯认知,为还原复古派的客观样态奠定了基础,但总体上仍处于具有拨正性质的初步探索阶段。进入第二个阶段后,一些研究者的深度开掘意识更显强烈。如“文必秦汉”说是复古派提出的文章宗尚口号,也成为学人解读前后七子文章复古取向的一条认知路径。黄卓越的《前七子文复秦汉说的几个意义向度》(《中国文化研究》2005年春之卷),不满足于前人所作的辨析,对前七子“观念性史料做了仔细的开掘与整理”,从反靡丽、叙述法的改进、气格论、杂学论等多个向度,分析了“文必秦汉”说的内蕴,特别是将叙述法的改进分解为“简古”和“史笔”两个层次,从中梳理前七子以秦汉古文为尚的理脉,将“文必秦汉”说的意义提升至相对完整和深切的层面。至于对复古派作品的解析,无论是力度还是深度也都有所加强。很长时期以来,围绕复古派的讨论大多偏重其理论层面,而对其创作层面则投注不足或开掘不深,研究用力程度的不平衡现象客观存在,这也阻碍了对复古派历史面目的全面展示。在研究者当中,普遍存在这样一种认知:复古派申明的理论主张虽间或有其合理成分,但无法落实在其创作实践中,从而形成理论与创作之间的距离。如论前七子的创作“一味以模拟剽窃为能,成为毫无灵魂的假古董”,后七子则“重复着‘前七子’的错误道路”[33]。单论李梦阳,则称其“对于诗的美学品质的认识并无大错,且理论上有比前人更深入之处,为什么自己的诗反会情寡而词多呢?原来,他的理论与创作存在非常尖锐的矛盾”,“理论能阐精发微,实践中却以模拟为能事”[34]。客观而言,理论主张与创作实践的矛盾,在复古派那里的确存在,扩展一点说,这种现象的发生在文学史上诚非个例。但合观复古派诸子的创作实践,又绝非“模拟剽窃”“毫无灵魂”便可概括。得出这样的结论,除了受传统成见和社会—历史批评思维的影响之外,也和系统性阅读经验的缺乏不无关联。鉴于此,拙著《前后七子研究》在系统而深入地解析复古派诸子作品文本方面作了某些尝试。如其在全面阅读前七子拟古乐府作品的基础上认为,拟古乐府无论是题旨还是表现体制都更容易接受古作的影响,复古派诸子所拟之作,或有忠实承袭古作辞旨者,但更多则是选择亦拟亦变的书写方式,具体包括循沿原旨而变化其辞,对原旨加以适当的演绎或局部的改造,对古作辞旨加以大幅度的变改,以旧题叙写今事等四个层次。又如从前七子诗歌的内在深层构造与外在浅层形态,剖析其雄厉、浑厚的主导性诗风,分别昭示着前七子对空间广度和时间深度的营构[35]。这些研究力避从既往的成见和批评模式出发,而企图深度切入复古派诸子作品文本的结构体制,展露它们的书写特征和审美取向。 最后,多维度研究格局初步形成。复古派的古学作业集中体现在诗文领域的主张与实践,有鉴于此,历来的研究主要面向复古派的诗文主张及作品文本而开展。但另一方面需要看到,复古派所从事的古学作业,其发生的机制和内部的结构又比较复杂,牵涉和带动了其他领域。这意味着如果单纯注视其诗文领域,难免会阻碍对其他问题的观照。在这一阶段,为对原有的研究方式有所改变,一些研究者也开始注意到复古派由诗文领域旁及其他领域的举措,以及其他领域对诗文领域造成的影响。比如,诗论著述援史学入诗学,运用史学意识与方法审视诗歌传统、整理诗学知识,使得诗学论述呈现出历史编纂学的色彩,此即所谓“诗学历史化”;书学与诗学并举言说方式的采用,是借助于书学的复古品格,寻求诗学复古的理论依据;通过先秦乐论指导现实文论,以乐理类比文理,实现乐论与文论的勾连,以回归“音乐文学”,等等[36]。显然,这些考察角度超越了单纯的诗文领域,关注复古派古学作业的多重面向与连带效应,分别从史学、书学、乐学等门类,窥察它们和前者的关联,因而拉伸了问题探索的视线,呈现出一种复合式的研究特征。也有研究者关注到与复古派诗文理论和创作处于“共生态”却鲜少受人注意的复古派词学观念及创作。余意《论明代复古派的词及词学观念》(《中山大学学报》2013年第6期)、《复古思潮与明代词学》(《文艺理论研究》2013年第5期)二文,即就此问题加以探讨。前文认为,复古派除了词作基于不同语境而不主一格,其词学观念则被纳入诗文理念系统加以考量,诗学与词学在某种程度上达成了认知的同一性。后文提出,诗文复古思潮影响了明代词学,二者在理论建构上存在同构关系,复古思潮也强化了明代词学的理论品性。此类研究实际上提示了一个问题,即复古派诗文理论尤其是诗学主张如何跨越自身领域,对其他领域产生衍生性的影响,由此可以看出复古理论在传播和接受过程中产生的复杂的连带效应。 四 研究视角转换之展望 如上所述,自20世纪80年代以来,有关复古派的研究开始突破既定的畛域,取得显著的进展,但并不代表其已臻于完满和饱和的状态。复古派研究在总体上循行的是一种向“上”追踪的理路,亦即将复古派放置于古典的语境中,审察他们如何回溯文学历史的共同倾向,探究他们学古习法的功过得失。这一研究理路相对清晰地凸显了复古派与古典系统进行对接的路径和呈现的效果,但却很难透彻分辨他们倡导复古的深层动机,以及他们建构现时文学秩序的特定意义。例如前七子成员康海就曾以“反古俗而变流靡”[37]描述弘治年间古学之盛,这揭示了“反”仅是复古的手段,而“变”才是目标。 这就要求我们面向复古派的考察,不仅应向“上”追踪,而且须向“下”检视。为此,需要深入复古派所处的时代语境,探究其对当下文学理想图景的塑造,包括对新的知识体系的建设。以往学界对于前七子振兴古学动机的考察,更多指向的是李、何等人对台阁体的反思。但仅注意这一层面,还不足以深入透视李、何等人复古的根本用意。而沿着他们向“下”的理路观之,尤其应当注意当时特殊的学术氛围和文学格局。明朝建立以来,强力推行“崇儒重道”的文化策略,特别是“教人取士一惟经术是用”[38],激扬了士人群体研治儒学经典的热情,同时压缩了古文辞的生存和发展空间,即所谓“经术兴,诗赋革”[39]。这改变了文人士子的知识构成,削弱了他们的文学技能[40]。李梦阳不满于“执政者”和“柄文者”或“以经学自文”,或“恶抑”[41]好古文辞之士,质疑“后世谓文诗为末技”[42]的论调,表达了对经术兴盛背景下诗文沦落现状的担忧。我们可从中体会到李梦阳等人对现时文坛格局的强烈反思,并检讨这种反思态度与其复古动机的因果关系,理解李、何等人如何通过倡兴复古以达到调整现时文学秩序的目的。明初以来,“经术”抑制“诗赋”,居于主流位置,这是明朝统治者为抢占意识形态高地而进行的一种制度设计与价值评估,其在维护儒学经典独尊地位的同时,强力挤压了文学的生存空间。由此,唯有结合对特定时代语境和学术氛围的具体考察,才能多角度地分辨李、何等人在倡导复古的背后,有着欲变革当下文坛境况的用意,以及重塑士人群体知识体系的企图。 如前所述,有研究者注意到,复古派在开展文学复古的过程中十分重视对史学资源的借鉴,这意味着复古派在儒学经典之外积极接引其他知识门类,力图构筑起多样化的知识体系。如果将前七子的古学作业放置在这一层面加以审视,那么其所倡兴的复古运动又可以说是一场系统的知识革命。这场知识革命也延至后七子时代,尤其是身为复古派领袖人物和文坛盟主的王世贞堪称模范。他在从事古学作业之时躬身实践,推动知识系统的更新和扩张。如他论诗,提出“师匠宜高,捃拾宜博”[43],并宣称不认可“前辈之称名家者”“大较巧于用寡而拙于用众”的做法,于是以“庀材博旨”[44]的手段反其道而行之。王世贞生平博究穷览,“贯通经籍,备忆子史百家言”[45],“上窥结绳,下穷掌故,于书无所不读,于体无所不谙”[46]。他在万历年间编刊的别集《弇州山人四部稿》,单立说部一类,与赋、诗、文并为四部,有异于传统的著述部类划分方式。说部载录的内容极为驳杂[47],尤其是博涉子史百家,充分彰显了王世贞本人丰富的阅读经验和广博的知识涵养,展示了“智识主义者的知识理性”[48],也体现了面对中晚明知识生产激增的格局而形成的一种知识竞争意识[49]。由此看来,王世贞博究穷览的阅读习惯并不能单纯看作出于其个人的兴趣,也可谓是为完善文人群体知识结构并将其用于文学实验的一种亲身实践。要而言之,唯有突破单一的向“上”追溯的研究理路,方能更全面地体察复古派古学作业的多重涵义和目标指向。 弇州山人四部稿 哈佛燕京图书馆藏 另一方面,既往针对复古派的考察,基本是一种闭合式的研究,主要关注的是该文学流派的阶层和派别意识,以及那些能体现派别特征的文学取向。当然,鉴于文学流派的某些特质,诸如有限的成员组成范围、所表现出的集团型文学个性等,这种闭合式的研究具有更强的针对性,有助于分辨此流派区别于彼流派的个性特征,这诚然是需要的。但文学史上的诸多现象并非孤立存在,相互间或显或隐的错综关系,依靠简单的分类研究法又不能真正厘清。譬如跨越群体或派别的文学交往、同源性的文学接受、观念意识的趋同或近似等,都有可能形成貌似不同而实则相联的交互关系,复古派和当时的其他文人群体之间也存在类似情况。这就需要超越闭合式的研究方法,以更具开放性的思路辨别此类情况。由时代语境观之,对古文辞的鼓吹并非复古派的专利,这种现象在不同的文人群体中也间或出现。如在弘治初年,吴中文士祝允明、文徵明、都穆、唐寅等人即倡为古文辞,“僴然皆以古人自期”[50]。他们虽与李、何等人分属不同的群体,但对古文辞的偏重,使其与后者发生观念上的交集。他们之所以重视古文辞,其中一大原因是“惟我国家以经学取士,士苟有志用世,方追章琢句,规然图合有司之尺度”[51],以至于“绝意古学,执夸举业”[52]。经学风气的盛扬,特别是经术取士政策主导下时文的强势化,使古文辞日益边缘化,这激发了他们的危机感。从李、何等人的角度来看,尽管祝氏等人不在自己的文学交游圈子中,但其致力于古文辞振兴的立场却是相通的。由此视角加以考察,可以更好地揭示李、何等人倡导复古的文化基础与时代取向。又如,按照明代文学史和文学批评史的传统叙述,李、何等人与明前期台阁文人被视为相对峙而有别的两个群体,二者无论是身份构成、活动背景还是文学观念,都有着明显的差异。但也须看到,彼此在特定问题上的立场又存在隐性的关联。例如李、何等人确立了近体以盛唐诗为中心的基本取向,而台阁文人也对唐诗尤其是盛唐诗有着特别的关注,后者则主要是基于对明帝国文学书写需求的理性关切,从唐诗尤其是盛唐诗中汲取文学资源[53]。无论如何,客观的情形是,二者秉持的宗唐立场共同推动了唐诗在明代的经典化进程。这可以让我们以更为全域和开放的视野,来审视他们如何在各种交互的文学网络中,自觉或不自觉地接受不同文人群体或显性或隐性的影响。 不仅如此,我们还应当加强对复古派后续影响的研究。文学运动的历史经验提示,文学的价值和意义往往是通过层累的方式体现出来的。韦勒克等《文学理论》即指出:“一件艺术品的全部意义,是不能仅仅以其作者和作者的同时代人的看法来界定的。它是一个累积过程的结果,亦即历代的无数读者对此作品批评过程的结果。”“一件艺术品既是‘永恒的’(即永久保有某种特质),又是‘历史的’(即经过有迹可循的发展过程)。”“文学的各种价值产生于历代批评的累积过程之中,它们反过来又帮助我们理解这一过程。”也因此,其主张采取一种“透视主义(perspectivism)”的立场,即将文学“看作一个整体,这个整体在不同时代都在发展着,变化着”[54]。复古派在明代中后期掀起思潮,影响深远,以至对清代文人圈也产生了各种或正面或负面的反应。既往的研究主要集中于该流派在明代文坛的影响,而对它在清代的影响则缺乏全面而深细的考察。然而,若从层累性或过程性的角度去看待复古派古学作业的整体价值,还必须系统而透彻地认识它对清代文坛的渗透作用,以作为对复古派的一种延伸性研究。大略来说,复古派在清代文坛引发的反应呈现鲜明的两极化特征,既有激烈批评,又有高度同情。激烈批评者,如将复古派的古学作业比作“学古而赝者”[55],甚至斥为与正宗“古学”相对立的“俗学”[56];具体到诗学领域,则称其“矫语初盛,而浅心粗气”,“流为强梗肤壳”[57]。这些质疑和訾诋,很大程度上源自明清两朝的代际冲突以及文人群体的文化批判意识,并成为“明代历史文化批评”[58]的一个缩影。高度同情者,则根据自身的阅读经验和审美立场,对复古派的古学作业进行重新解读,譬如王士禛的神韵说与沈德潜的格调说,就是十分典型的案例。必须指出,无论是正面还是负面的反应,皆体现了复古派在清代文坛经历的“历史的”批评过程。对这些情形的研究,能够帮助我们获得对复古派后续影响及整体演变轨迹更为清晰和系统的认知。 本着寻索“历史的”批评过程的目的,也基于对复古派展开延伸性研究的思路,韦勒克所说的“透视主义”立场或许更值得我们借鉴。复古派在清代不同阶段、地域、阶层、群体乃至个体当中遭遇的各种反应,要求研究者从发展、变化的视角做出必要的区分,以期全方位审视清代文坛批评复古派的层累过程。此外,复古派内部各成员的资性、涵养以及文学取向与业绩也因人而异,清代文坛对复古派的解读和评判,也会针对不同的成员而有所区别,这又增强了清人批评立场的多层次性,需要研究者加以开掘和剖析。概而言之,复古派在明清文坛产生了非一般文学派别所能比拟的影响力,有必要加强对它的延伸性研究。这样才能相对完整地展示复古派在文学史上绵长的影响轨迹,对其复古实践的意义做出更为恰当的界定,并有助于从一个更为开阔的视野观照中国近世文学的演变历程。 【本文原载于《文学遗产》2023年第1期,作者郑利华:复旦大学中国古代文学研究中心。感谢郑利华老师授权发布 。】 编辑:吴心怡 注释与参考文献 上下滑动浏览 相关往期推送:

郑利华‖明代复古派研究的省思与展望

发布时间:

2023-02-15

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Copyright © 2013 | 复旦大学中国古代文学研究中心版权所有

地址:上海市杨浦区邯郸路220号 电话:021-65643670 邮编:200433

| 历史访客: |

|