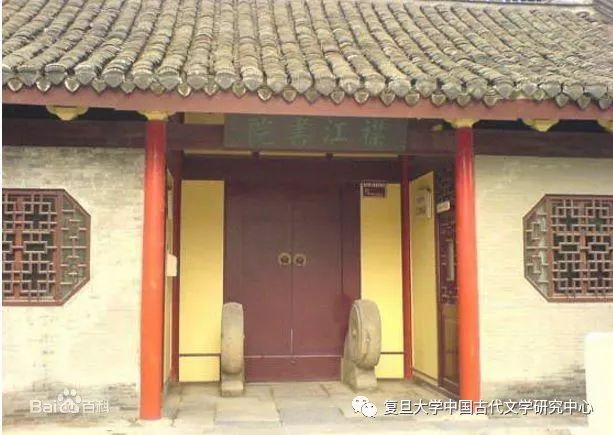

我生于一八九六年十二月六日(清光绪廿二年十月卅日)。 出生以后的第六年(一九○一年),我在私塾读书。三年的私塾生活,使我感到非常苦恼。一九○四年的春天,泰兴的第一所初级小学开办了——当时称为蒙学堂——地点在广福寺的华严境。主持人是王馨堂先生,甲班教师金冶卿先生,乙班李燕贻先生,丙班张子伟先生。这四位都是很负责的老师。开学那一天,我坐在丙班教室内,乙班点名喊到我时,张先生说,已经到丙班了,所以我是丙班生,但是时间并不太长。 春天过了,地方出现迎神大会。这一天不少同学都去看会了,我胆小,没有去。乙班学生来的太少,丙班生临时调在乙班上课。那时每次教课完了,要学生当堂答问,答得出的排在前面,答不出的排向后面。还好,我排在第二名。这一年直到学年终了,我永远是第二名,第一名是薛汝汉。 在这一年,襟江小学堂已经开办,当时称为东门大学堂,场面很大,包括后来的泰兴中学,建筑也很有气魄。教室很宽敞,黑板是两块,一上一下随时可以来来拉去。此外有宽敞的自修室,有宿舍、厨房、澡堂,操场更不必提了。还有一座观象台,这可简单一些,只是二丈高,一丈见方的砖砌的平台。 学校的主体结构是一座大楼,五开间。楼上是图书室,下面是三间敞厅,左右都有一间书房,作为学校主持人办公所在地。大楼前面是讲堂。 这座学校办得很早,气魄很大,官腔也很出奇。最上层是五大员。校长是知县龙璋,堂长是沈海邱,——不久由金蘅薏接任,都是翰林,提调是陈雨人,监督是周润甫,稽查是俞维之。校长、堂长、提调是很少到校的,因此实际上是周先生负责。俞先生年龄大了,即使来了,只是在学生宿舍转悠一下,我只记得他戴着大红风帽在宿舍来回,不过大家对他是尊重的。 周润甫先生是到过日本的,思想比较开朗,不过他在日本的时间并不太长,因此他带来的新认识是有限的。 一九○五年的春天,“东门大学”要办预备班,学生是蒙学堂的甲班生,连同乙班的前两名全部调去。父亲听说这所学校不收学费,还供给三餐,认为这样有些慈善事业的意味,因此很踌躇。还是由润甫先生的长子,蒙学堂的甲班同学周学庆解释一下,才勉强同意了。学庆后改名遐晋,字序千。 这年春天开学,我去上学了。这是第一次我离开父母。“大学堂”很新鲜,可是第一个难题是宿舍。这是就襟江书院的号房办起的。东西两大排,每排大约是二三十间,中间没有隔断。一到夜晚,灯一熄,年龄大些的同学就喊“鬼来了”。我只有朝被窝里直钻。待到天明一看,大半条被子落在床脚下面。 饭食是很好的,每天三顿饭。早晨吃干饭,实在不习惯,可是也只有吃了。我坐的那一桌,经常是周先生在座,因此我对周先生比较熟悉。 预备班的教师三位都是“大学生”,当然没问题。一位张士琦,一位季述先。还有一位也姓季,名字记不起来了。这位季先生能读日文,借助字典还能进行翻译。除了这三位以外,还有一位日本教师铃木先生。铃木是教体操和音乐的。教体操的时候,由周先生陪同,把口令翻成中文。小学教师带同助教上课,这是初办学校时的特殊现象。 铃木先生住在学校河东的佘将军庙,我们去拜访过,由铃木先生夫妇招待,还吃过他们的鸡蛋饼。顺便提一下,佘将军庙是纪念南宋初年在泰兴战死的一位抗金英雄。泰兴城内的岳帅桥,后误为岳师桥,在鹰扬巷东,团结巷南头之西的一座桥,音讹为钥匙桥,是纪念岳飞的。还有向化桥南端的三妃墩,据说已经平整为菜场,是埋葬南宋初年的宫人的。此外再加上口岸的岳王庙,都是纪念南宋初年抗金战争的。地方上这些古迹很值得重视。此外如茅公祠,纪念明初的茅大芳,五○年后改为电影院;要雪堂,在庆云寺方丈之前,纪年明末击溃荷兰侵略者的佥都御史朱一冯,和清末才子朱铭盘等,其实都值得保留,但是现在没有了。 我在“大学堂”读了十个月,到这年阴历十月间,乡间人扛了钉耙、锄子来扒学堂了。关于这一类的问题,大约那时候许多地方都有,不止泰兴一处。这当然是由于学堂办起来,农民看不到什么好处,白白地增加了他们的负担,因此来一个大动乱。扒学堂的事情初发动的时候,我立即回到家里,没有看到是怎样进行的。扒过以后,学校当然停顿了,我在家中耽搁了一段时候。 一九○六年阴历年以后,“大学堂”复学,可是预备班停办了。所好我的远房哥哥朱步洲在茅公祠办起了幼幼小学,我去参加,是甲班生,同学的有蔡邦霖,我们两人之间竞争得很热烈,邦霖常考第二,我是第三,可是谁也没有想到要争第一,因为第一是由步洲嫂的弟弟张汉章包去了。汉章比我们大四五岁,高兴起来听课,不高兴也可以不来,甚至还可以抽空吸鸦片。好在他的第一是包定了,谁也不能竞争。 次年春天,襟江小学正式招生了。我当然去考,也幸运地录取了。生活待遇和以前一样,唯有早餐不吃干饭了,吃的是稀饭,吃完以后,每人另发烧饼四枚。这一年我的表兄李德基也录取了,我们的生活是愉快的。最有意思的是在暑假大考的前夕,我们约好要仔细地准备一下。吃过晚饭先到操场上去散步。天慢慢地黑下来,草间的蝈蝈叫得正欢。我们去捉蝈蝈,一只,一只又一只。我们早应当停止了,可是有些蝈蝈还在叫,只好再去捉。月亮已经出来了,待到蝈蝈捉得满满两衣袋,我们回到宿舍,已经疲倦得直想睡。总不能不睡吧,考试的准备工作,只有留到明天再说。由于我们还是孩子,对于考试不是那么担心,不管怎样,考试这一关总可以闯过去。大约那时情况比现在松动一些,孩子总还是孩子。 这一年秋天,我考取了上海南洋公学的附属小学,到上海读书。从此以后,我和泰兴的学校关系不大了。南洋附属小学在当时是比较有名的学校,开办的时候并不比泰兴早,但是由于这所学校接受的官僚影响不大,因此办得很有成绩,在当时很有名。不但比襟江小学出色,同样地也超过了南洋公学本身。襟江小学的成立是很早的,经费也是充足的,可是由于成立之初,就受到官僚主义的侵蚀,因此反而落后了。在这一点上,我们是可以吸取教训的。 整理说明:本文根据朱东润先生手稿校录。原稿内容较完整,没有写作时间,估计约撰于八十年代前期。是否应泰兴地方或中小学纪念活动撰写,目前无从查证。部分内容可与先生七十年代撰自传《八十年》(出版时改题《朱东润自传》)参读,但也有许多自传没有的记载。以将近九十岁的高龄,回忆十岁以前的往事,今天读来仍饶有风趣,也是清季地方兴学的珍贵记录。爰作整理,予以刊布。陈尚君谨识。

朱东润: 我在泰兴求学

发布时间:

2019-09-17

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Copyright © 2013 | 复旦大学中国古代文学研究中心版权所有

地址:上海市杨浦区邯郸路220号 电话:021-65643670 邮编:200433

| 历史访客: |

|