前言 唐文治(1865-1954)于近代中国教育贡献至巨,其学术海涵地负,仪表一代,是经师而兼人师。经学固然是唐先生学术的标志,文章之学即古文批评,也同是先生庞大学术系统的重要组成部分,体现先生复苏传统学术的愿力,值得重视。本文管窥文化巨人的成就,彰显先生文章学之精神,抛砖引玉,盼大雅君子垂教。 唐先生一代学术宗师,身历百年的政治嬗递,其事功、学术与文章,宜传国史。今谨录唐先生门人周邦道所撰《唐文治传略》,所以传信;知人论世,或有资焉。 唐文治、字蔚芝,晚号茹经,江苏太仓人。清同治四年(1865)乙丑十月十六日生。六岁,祖父学韩口授诸经;七岁,夜随月光读书,目力伤,为日后失明种因。十六岁,入太仓州学;十七岁,从名儒王祖畬游;十八岁,即光绪八年壬午,捷南宫。二十八岁,第进士,分发户部主事,座师翁同龢延教其子弟,后传补“总理各国衙门章京”。二十七年辛丑,随专使那桐,谢罪东邦。壬寅,随载振贺英皇加冕,游比、法、美、日诸国,代编《英轺日记》。癸卯,擢商部右丞,旋迁左丞。丙午,改设农工商部,以左侍郎署尚书,会丁内忧免。 三十三年丁未,邮传部成立,尚书陈璧,昔为商部左丞,雅重文治,特奏为高等实业学堂监督,此为上海徐家汇南洋公学、交通部工业专门学校、亦即交通大学之前身也。文治自此绝意仕宦,专致力教育事业。戊申,当选江苏教育总会会长,隐执东南文化牛耳。民国成立,蝉联长校。苦于目眚,迭辞;迨九年庚申,交通部将此校及唐山、北平二校,统改组为交通大学,始奉准去职。门弟子凌鸿勋等,为崇报其十四年辛勚,于交大辟建堂宇,榜曰“文治”,永资纪念。平生除总持交大外,尝创办北京实业学堂、吴淞商船学堂、无锡国学专修馆,而于“专修馆”尤鞠躬尽瘁,生死以之焉。 文治以国事诪张,学潮澎湃,嫉邪说暴行之充塞仁义,思藉传经讲道,以正垂溺之人心,而为国族绵延命脉;故独树一帜,设立“无锡国学专修馆”,亲主讲席。中更名“国学专门学院”,后定称“国学专修学校”。其敷教也,以躬行实践、明体达用为鹄的;必求喜怒哀乐之中节,视听言动之合礼,长幼有序,尊卑循分。尝谓:“学者一日之志,天下治乱之源,生人忧乐之本也。志在道义,则天下蒙其福;志在货利,则生人被其害”。以是,及门率多蹈仁履义,清粹端美之士。同里至友朱文熊叔子,精于考据义理,古文词赋,同负作人重责。无锡钱基博子泉,课授经史,一度主持教务。章炳麟太炎,于姑苏创“章氏国学讲习会”,陈衍石遗庽苏葑门,就近延请讲学。太湖“茹经堂”落成,余杭赠联云:“光风霁月之怀,何止吞三万顷;鹿洞鹅湖而后,于今又五百年”。可谓推尚备至矣。抗战军兴,校迁桂林,文治返沪休养。门生长冯振振心代理校长,复学北流,延聘黄际遇、梁漱溟等讲学,胜利还抵锡山;恳款忠诚,不负师教,亦难能也。 文治治学,以经籍为主,而雅好词章,称朴学大师。于经文背诵如流,即注疏亦未尝有一字误,记忆力之充强,令人叹观止已。著述伙颐沉沉,关于经学者,有《曾子》、《论语》、《孟子》、《大学》、《中庸》、《尚书》、《洪范》、《诗经》、《礼记》、《周易消息》等“大义”十种;关于性理学者,有《周子》、《程子》、《朱子》、《张子》、《性理学》等“大义”五种及《紫阳学》、《阳明学发微》;关于文学者,有《国文阴阳刚柔》、《国文经纬贯通》、《古人论文》、《国文》等“大义”四种;关于政治学者,有《政治学大义》。此外,有《茹经堂文集》六编,都四十五卷,《奏议》三卷,及《自定义年谱》若干卷。又尝精研文章读法,缘情发声,因声达意,引吭朗诵,低徊讽咏,尽抑扬顿挫之美;盖私淑湘乡,而得其眞传。早岁灌音制片,惜今成广陵散矣。 文治昔将搜罗《十三经》善本,精编为《十三经读本》,弁以《提纲》,附以《大义》。复辑宋明清苏、谢、钟、孙、方、刘、姚、曾诸家之说,及自撰诸经评点札记,裒焉成帙。于辛酉开雕,甲子梓成,线装都一百二十巨册。(中略)闻茹经老人于民国四十三年(1954)甲午某月日,在沪怛化,寿臻九十云。 本论 一、唐文治先生文章学之结撰 先生一生笃好古文辞章,推揖湘乡曾国藩,就正桐城吴汝纶,文章学的心得,具见所撰《桐城吴挚甫先生〈文评〉手迹跋》(1930年)。文中追记吴汝纶训示文章之道,戒“理气太重”,提点桐城姚鼐阴阳刚柔之说﹑因声求义之道。先生所编次文章学著述,皆因吴汝纶启导,申述曾国藩的主张。 先生编辑的古文著作之事,具载于先生自撰的年谱中,条陈如下: 壬寅(1902),三十八岁。 桐城吴挚甫先生名汝纶,考察学务,适在日本,不期而遇,至为欢洽。屡次相约夜谈,论古文源流,并曾文正行谊宗旨甚晰。 己酉(1909),四十五岁。 冬,编《国文大义》成。先是余上课苦无国文教授善本,爰随讲随编,普论大义,分才性、理气等,凡二十余门。书成,分二卷。 辛亥(1911),四十七岁。 冬,编《古人论文大义》成。自韩退之始,至吴挚甫止,凡三十家,共分二卷。助余搜辑者,李生颂韩之力为多。 壬子(1912),四十八岁。 冬,编《国文阴阳刚柔大义》成。本曾文正《古文四象》,发挥其义;又别选古人文以广大之,颇为详尽。 乙丑(1925),六十一岁。 九月编辑《国文经纬贯通大义》。余初编读文法,次第推广为四十四法,命名“经纬贯通大义”,口授诸生熟读之,盖余向主道德教育,迨阅历世变,始悟性情教育为尤急。《论语‧阳货篇》详论人心风俗之本,第二章特言“性相近”,其后即言“闻弦歌之声,命小子学《诗》”、“伯鱼为《周南》、《召南》”,又答“宰我问三年之丧”,皆性情教育也。厥后,子思子作《中庸》,孟子作七篇,皆本此意。故居今之世,教授国学,必须选择文章之可歌可泣,足以感发人之性情者,方有益于世道也。 癸酉(1933),六十九岁。 适庆诒等为余购天如先生《汉魏百三家集》一百册,读其题辞,门径厘然,文气亦醇厚有味。旋又作先师福建《林燮轩先生墓表》,并同乡《毕君枕梅传》,因悟文章变化,法全在承、转、提、顿处,有令人不测之妙。爰编《茹经堂论文》一卷示诸生。 壬寅(1902)先生跟随载振代表清政府祝贺英皇加冕,游比、法、美、日诸国,代编《英轺日记》。在日本与考察学务并处理留学生风潮的桐城吴汝纶相遇,先生与其长谈三日,其详具述于《桐城吴挚甫先生〈文评〉手迹跋》(1930年),忆述了近三十年的谈话内容,显示这次交流对唐先生影响之深刻。吴汝纶的点拨,对先生文章学之开展意义重大。 与吴汝纶相晤六年之后,戊申(1908)先生编《国文大义》二卷,论大义,分才性、理气等,凡二十余门。此稿乃先生南归教学时的教材。先一年丁未(1907),先生丁母忧回籍,适邮传部成立,尚书陈璧推先生为高等实业学堂监督。此为上海徐家汇南洋公学、交通部工业专门学校、亦即交通大学之前身。先生自此专致教育。戊申之年,当选江苏教育总会会长。先生南归之后,既主持校务,亦讲学无间,亲自教授古文。因为缺乏适合的教材,先生于是随讲随编。 1911年辛亥革命,唐先生联署呼吁清室退位通牒。是年冬天,编《古人论文大义》二卷,选录韩愈至吴汝纶凡三十家古文论述。合前年所编《国文大义》二卷为一,题为《高等国文读本》四卷。 壬子(1912),先生编《国文阴阳刚柔大义》八卷,发挥曾国藩《古文四象》论,别选古人文以证明,颇为自信。先生门人冯振记述: 阴阳刚柔之说,刱于姚姬传氏,曾文正继其说而大昌之,先生则综二家之说论之,而更进焉曰:“凡人之情性、气质,毗于阳者,阴亦寓焉;毗于阴者,阳亦寓焉。天地之道,阴阳之气常相胜而相争,惟明于消息之故,于其偏而调剂之,且因其偏而善用之。善验古人文之神与气,亦若是而已。”所编《国文阴阳刚柔大义》八卷,选《周易》、《尚书》、《诗经》、《论语》、《孟子》、《国策》、《庄子》、贾生、董生、司马子长、扬子云、班孟坚、韩退之之文,而分注阴阳各名于其下。陈石遗先生撰先生全书总叙,称为论文之至精而无弊者也。 先生以《国文阴阳刚柔大义》为教本,于上海交通大学以及无锡国学专修学校,亲自教授。累积凡十三年,至乙丑(1925),先生六十一岁,编成《国文经纬贯通大义》八卷,突出古文笔法四十四条,寓教于文,并且亲撰文章示范,是先生古文批评的成熟作品。世乱之故,直至1982年始得台北文史哲出版社梓行,庆幸圈点仍存。2007年上海复旦大学出版王水照先生主编《历代文话》,也收录先生文章学论著三种,是为《国文大义》上下二卷、《国文经纬贯通大义》八卷、《文学讲义》一卷,基于体例,唯录文章之总批,不及文选及其中圈点,殊为可惜。因唐先生极重视圈点,以圈点引导门生诵读文本。 《历代文话》所收一卷本的《文学讲义》,其中唯《国策‧苏代约燕昭王书》外,其余九篇俱互见于《国文经纬贯通大义》。选者张海鸥教授认为是先生弃稿,可从。先生年谱还自记于癸酉(1933)六十九岁之年,读《汉魏百三家集》的题辞,认同张溥的评论,指出文章门径,题辞的文气亦醇厚有味。之后因为写其先师福建林燮轩的墓表,及乡人《毕君枕梅传》,在写作过程中,感悟文章的变化,“全在承、转、提、顿处”,这种笔法的变化。有“令人不测之妙”的好处,于是先生编《茹经堂论文》一卷示范于门人。此一卷本《茹经堂论文》,冯振《茹经先生著作年表》云“未见梓行”。 刘声木《苌楚斋随笔》推许唐先生的《古人论文大义》,谓: 近世出版国文读本,当以太仓唐蔚芝侍郎文治编辑之《高等国文读本》四卷较有条理。其三、四二卷,搜集唐宋以来论文之语,名《古人论文大义》二卷。虽遗漏尚多,然初学读此,不致迷入歧途,终身不返,甚有益于学生。原本为文明书局排印本,未几,长沙湘鄂印刷公司专印《古人论文大义》二卷,亦可见人心好恶之同,非予之私言也。 《古人论文大义》二卷所载三十家古人总论古文的言论,其实是先生门人李颂韩搜辑的,功夫不在这两卷。《国文大义》二卷方才是先生古文批评深造有得的第一部成果。唐先生于“例言”推崇曾国藩《古文四象》“阴阳刚柔”之说,视为古文家“登峰造极”之论。与先生为晚辈的刘声木(1878-1959),虽表扬先生编辑之《高等国文读本》四卷,称为当时出版之国文读本为“较有条理”。这只是客套的门面语。先生极度推崇曾国藩,许以“登峰造极”。刘声木《苌楚斋随笔》则议论说: 湘乡曾文正公国藩工古文学,在国朝人中,自不能不算一家。无奈后人尊之者太过,尤以湘人及其门生故吏为尤甚,言过其实,迹近标榜,亦非曾文正公本意。实则曾文正公古文,气势有余,酝酿不足,未能成为大家。亦以夺于兵事吏事,不能专心一志,致力于文,亦势所必至,理有固然,亦不必曲为之讳也。 从两人交谊观察,刘氏的批评,实非无的放矢。但先生性情真挚,喜怒直抒,知人论世,处于其时,彰显先正,亦无可厚非。有所坚持,远胜看风使舵的乡愿。而刘声木于《高等国文读本》仅提其中收集古人意见的《古人论文大义》,才是公论,而于先生《国文大义》不置一辞,其中的关键,便是在曾国藩评定上的深层差异。 今可断言,唐先生的文章学著述,以1908年时所编《国文大义》二卷,及1925年先生行年六十一时所刊行的《国文经纬贯通大义》二种为代表,而后者更是先生最措意的著述,以故年谱中详自交代缘起。 二、醇之又醇:立文的人格与心术 唐先生意存淑世,丁忧居上海,课上海南洋公学学子,深忧时局。在国是日非之际,痛心政治投机,以为一切败坏皆由此负面精神而起。爱之深而责之切,强烈道德感体现于文章讲论之中,期望透过文章讲习,强化年轻学子的道德感,重新树立正面的人生态度,处乱局之中,依然能够洁身自爱,浩然风骨,以收拨乱反正之功。当时文章学的眼界,斤斤于文辞笔法,徒惑于表象,于人格道义的层面难免生疏,支离人品。以故先生因文章以立人道的精神,谙而不彰。 先生手编《国文大义》,终章特显立文“戒律”,义同立身的大节。此非常大义,征引如下,庶省读者翻揭之劳。 柳子厚云:“吾每为文章,未尝敢以轻心掉之,怠心易之。未尝敢以昏气出之,矜气作之。”轻心怠心、昏气矜气,是为戒律之第一。凡文之浮夸无当者,轻心怠心为之也;晦涩多疵者,昏气矜气为之也。治轻心怠心之法,莫如主恭敬;治昏气矜气之法,莫如节嗜欲。主恭敬,则其心廓然而大公,节嗜欲则其气清明而不杂。 吾辈为文章,原将以信今而传后,此作史之所以有取于三长也。然纵具三长,而或以私意参乎其间,则是非毁誉,即不免有失实之处。是非毁誉失实,尤为律之所必戒。孔子曰:“谁毁谁誉。如有所誉,其有所试。斯民也,三代之所以直道而行也。”自来惟直道而行之人,其文斯能行远。(中略)诸生异日非特负修史修志之责,宜字字谨慎也。即寻常毁誉之间,务宜守孔门直道而行之旨。亦非特论今之人宜语语谨慎也,即论古人,亦宜守孔门“其言也讱”之箴。 尤有进者,曰砭俗。孔子曰:“恶郑声,恐其乱雅乐也。”雅、郑之分,于文律中尤为竞竞。(中略) 尤有进者,曰针伪。言伪行伪,《王制》所禁。故为人而行伪,为法律所不容;为文而饰伪,为文律之大戒。(中略) 此外更有宜慎者,若首尾横决,杂乱无章,是谓无序。无序者宜戒。若有头无尾,结处毫无精神,更为大忌。或空疏媕浅,漫衍而鲜理,是谓无物。无物者宜戒。(中略) 由前所陈,戒律大端已具。(中略)诸生如为本原之计,惟有多读古书,日以明理而养气。读书既富,理气既充,则一切锢习,不距自远。譬人身正气既充,外感自无由而乘。韩文公言:“荀与扬,大醇而小疵。”夫文家之有疵绦,亦文律所宜禁也,荀与扬且不免,况我辈乎?醇之又醇,是在有志文学者。 唐先生以“醇之又醇”训勉,立意正大。“醇之又醇”,拒绝了人间一切的恶行与邪念,一意成就真善美与圣,是文心的澄净境界,既是文品,也是心术人格。端正心术,在乎平日的锻炼工夫,多读书而明义理,善养气而歪念去,义存公道,辞皆直致,宣心述意,一往情深。则一身“正气”,发为文章,自必堂堂乎大义凛然,而感天动地。作文所以立言,立言如此,一如立德,先生《国文大义》开卷“论文之根源”即云: 诸生学作文,先从立品始。立品先从忠孝二字始。能忠孝则人有爱情。有爱情,则文之至情,涵结于中,而流露于外矣。 晶莹通透的“醇”,皆从淬砺心志开始。此乃文学根本大义。《国文大义》上卷承论文章之“气”、“情”、“才”、“志意与理”、“烦简”、“奇正变化”,下卷论文章之“声”、“色”、“味”、“神”,乃有条不紊的一套完整的文章学论述,皆于作者人格的道义自觉之上,然后开拓立文的动力。唐先生身体力行,自身经验树立典范。徐复观先生提出: 文学创造的基本条件,及其成就的浅深大小,乃来自作者在具体生活中的感发及其感发的浅深大小,再加上表现的能力。一个作者,只要有高洁的情操,深厚的同情心,便能有高洁深厚的感发,以形成创作的动机,写出伟大的作品。此时的儒、道乃至其他一切思想,只不过是一种可有可无的外缘。 唐先生文学与道德相修的主张,乃深得文章的三昧。 三、炼意:文气的根基 文气是中国传统文章学的根本观念,读写古文,都不能绕过。唐先生既服膺桐城,文章学理渊源有自,有取于姚鼐于《古文辞类纂》标榜的“凡文之体类十三,而所以为文者八,曰:神理气味格律声色是也。神理气味者,温之精也。格律声色者,文之粗也”,皆先生自觉继承与发展。但服膺并非承袭不变。先生《国文大义》上卷论气、情、才、志意与理、烦简、奇正变化,下卷论声、色、味、神,此中安排,自出心裁,非蹈袭所能。论文以气为先,则是吴汝纶的主张。吴汝纶《与杨伯衡论方刘二集书》谓“夫文章以气为主。才由气见者也。而要必由其学之浅深,以觇其才之厚薄”,进而主张“醇厚”气象。先生心折吴汝纶,坚持“醇”,进一步以风骨道义为文章的起点,则“气”自必归于正义,是为“正气”。“正气”乃是先生立意所在。先生《国文大义》强调: 凡学作文,先从养气始。养气先以正直始。 正直人格所培养的文气,是为“正气”。拈出正气一词,自然涵具文天祥《正气歌》的精神意义。先生于写定《国文大义》前半年,便撰写了《重印文文山先生集序》(1909),唐先生说正气,乃为国事而发,不是顺手拈来的闲议论。先生一再强调培养正气,端正道德人格,循序而上。先生谆谆善诱说: 养气之功尚矣,诸生不能骤几也,则下而求之于炼气。炼气之法尚矣,诸生不能骤几也,则下而求之于运气。先儒论运气之法,当一笔数十行下,亦诸生不能骤几也,则下而求之于一笔十数行下,或一笔数行下。然作文之时,所以能运气者,要在读文之时,先能运气。运与练者,乃繁与简之别,纵与敛之别,粗与精之别。 先生指示培养正气的途径,与及自我检验进步与否的标准。皆于临文之际的写读结合的自然流露。读文“运气”,是基础功夫。运气之说,近源于曾国藩。曾国藩《与张廉卿书》以“阴阳刚柔”评古文,“柔和渊懿之中,必有坚劲之质、雄直之气运乎其中,乃有以自立”。先生承用其意,而立足基础训练的诵读,因声求义,主张运气诵读,讲究诵读的声音变化,此后人羡称的“唐调”,是其别开生面之处。先生强调运气是入门功夫,然后便是练气。练气之后方能养气。于先生的经验,“气”不是抽象的观念,都在说明透过学习而把握。这是出于教育家的淑世关怀,大有别于文士游谈的虚论。唐先生《〈读文法〉笺注序》(1930)一再强调读与写之间的内在关系: 天地之道,阴阳刚柔而已矣。作文者不能外乎是,读文者亦莫能外乎是。(中略)夫读文岂有他道哉!因乎人心而合乎天籁,因乎情性以达乎声音,因乎声之激烈也而矫其气质之刚,因乎声之怠缓也而矫其气质之柔,由是品行文章,交修并进。始条理者,所以成智。终条理者,所以成圣。即以为淑人心、端风俗之具可矣。 立德与立言同步,因文气而变化气质,皆所以成就圣德,唐先生的文气论,绝非儿戏。唐先生在《国文经纬贯通大义‧跋》表明此意,谓: 欲以孟子养气之法施之于文,何如?曰:难言也。约而语之,当从跌宕顿挫四字悟入。(中略)《易传》曰:“一阖一辟谓之变,往来不穷谓之通”,人身一呼一吸之气,与天地一阖一辟、清明广大之气相接,无形而不可见,惟圣人善养之。故其文章之跌宕顿挫、抑扬徐疾,合乎人心之喜怒哀乐,而悉得其中。并吾世者,赖吾文而传;后吾世者,取吾文为法。《易传》曰:“圣人感人心而天下和平”,此精神教育之旨,即人心教育之本原也。(中略)然斯诣也,必本于修德疑道、穷理尽性之功。人格愈高,善气愈深,浩然之气愈盛,而文章之程度乃愈进。 唐先生自作《释气》(1914)长文,收录入《国文经纬贯通大义》“洸洋诙诡法”之中,原原本本,罗列了政治家、道学家、气节家、养生家、天文家、地学家、文学家的观点,然后转出自己的主张,突出“善气”与“恶气”,说: 吾人修身之要旨,辨气之善恶而已。“鸡鸣而起,孳孳为善者,舜之徒也”,舜之徒善气何如也?“孳孳为利者,跖之徒也”,跖之徒恶气何如也?“积善之家,必有余庆。积不善之家,必有余殃”,岂造物者都省记之与?善之气有余而百庆应之也,人见其庆,而不知其为善气也;积不善之气有余而百殃应之也,人见其殃也,而不知其为恶气也。是故一身有善气,一家一国有善气,天下感之,皆有善气;一身有恶气,一家一国有恶气,天下感之,皆有恶气。“一家仁,一国兴仁”,一人贪利,一国作乱,其机如此,其气如此也。(中略)意者音也,察其人之心音而善恶可知也。气者“气”也,审其人之口“气”而善恶可知也。(中略)刚者为清为断为严毅为干固,气之善者也;为猛为隘为骄为傲为强梁,气之恶者也。柔者为慈为和为顺为巽,气之善者也;为伪为懦为弱为庸闇为畏葸为邪佞,气之恶者也。夫反诸己者亦济其阴阳刚柔之偏而已矣。出辞气而无倍也,持志气而无暴也,居一室千里之外应之。 唐先生对举意与气,解释气为了生理自然的“气”,实实在在,从自身呼吸过程中便体会到。对此,气可以理解为了自然的气性,声音是显示的管道。审音而知气性,因气性而知善恶。传统解“气”有刚柔,而先生点出刚柔之气各具善恶,皆透露于声音之中,虚伪不得。这是唐先生因声求义论的独到心得,所以也极自信,自评其文说: 放恣横纵,惟意所适。牢笼万有,驰骋百家。学者熟读之,可得炼气之法。 审知气性善恶,是“炼气”之道。知所取择,不论气质如何,皆足以积善成德,进一步培养出“正气”。因此,炼气是一种道德意识的自觉,其基础在“运气”,此第一步功夫,称之为“炼意”。唐先生《国文大义》提醒读者说: 要知炼气之先,尤贵炼意。盖气者意之辅,意者气之主也。故《孟子》曰:“志至焉,气次焉。”(志与意相为维系,此系因作文而溯及于养心,诸生不可误会,以为圣贤之言,为作文而发。)炼意当奈何?曰:凡人意之浅者,我宜炼之使深。凡人意之旧者,我宜炼之使新。凡人意之平者,我宜炼之使高。必用意能比人深一层、新一层、高一层,而后我之文乃能吐弃一切、包扫一切。韩文公云“惟陈言之务去”,要知去陈意,乃能去陈言。此为学文之命根,诸生宜第一注意。 讲文气,首先点拨文意。唐先生为韩愈“陈言务去”的主张转入更深的层次,认为去陈意是去陈言的先决条件,这是非常精到的心得。唐先生《释气》说“意者音也,察其人之心音而善恶可知也。气者‘气’”也,审其人之口‘气’而善恶可知也”,先意而及气。炼意而运气到炼气,从练气至养气,事实是不断自我提升的过程,要求的是更深更新更高的地步,追求“醇之又醇”、精益求精的境界。一切新陈代谢,都是从炼意开始,由此而超越平庸。“正气”,乃意上的功夫。如此,必然张开整个传统认知语境中的感情意志等心神问题,而结穴于向善的自我转化与提升。徐复观先生洞悉人格与文学的内在关系,谓: “心”与“道德”是一体,则由道德而来的仁心与勇气,加深扩大了感发的对象与动机,能见人之所不及见,感人之所不能感,言人之所不敢言,这便只有提高,开拓文学作品的素质与疆宇,有何束缚可言。古今中外真正古典地、伟大地作品,不挂道德规范的招牌,但其中必然有某种深刻地道德意味以作其鼓动地生命力。 徐先生精深的洞察力,足以说明唐文治先生古文主张的合理性。文气锁定于正气,正是基于深层关怀的伦理意识而提出,其中显示强烈的历史和现实交织的痛苦经验和情怀。事实上,唐、宋、元、明、清,以至民国期间的成熟古文主张,都是与时代息息相关,不是顺从流俗而下堕,而是刻意对治不同时代下堕的风气,在不同的历史条件下,不断建立古文所能显示的精神超越性。因此,古文盛衰一直是唐、宋以来国运顺逆的标志。同时是艺术文学,谈诗说词或可以自娱自乐,充分表现个人的喜好得失,但古文这种文体,却必须承受时代的重压,兼且不能畏缩退避。这种知其不可为而为的精神,以悲怆形容,实不为过。 结论 唐先生的古文批评,洞悉文艺与人格互通的关系。他的整个学术,以及对古文的种种主张,莫不围绕于救国救民的神圣用心。但这不表示唐先生是一个泛道德者,他对古文自身的特色,认识非常通透,因声求义,以乐论文,其心神对中国古代的文学传统契合无间。 声音是音乐的元素,音乐乃文学艺术的根源。唐先生从声音论文章,于《〈读文法〉笺注序》(1930)总结自己论文的义理向度,谓“吾尝以论乐之道,推之于读文”,强调“可歌可泣”,是极当行的探本之论。还值得注意的是,唐先生对桐城古文的尊重、继承,与发展。1937年先生《答高君二适书》云:“姚姬传先生精古文,以为义理、考据、词章三者,不可偏废。洵如尊论所谓文章家之义理,未是厕理学家之列。”桐城古文的传统重视文章的声调感,突出辞章自身的特性。而先生更进一步于作者自身主体的情意层面上,阐释文气所以表现的音乐性,揭示其中所起的通感作用。先生重视笔法与诵读,并非在工具性层面上故弄玄虚,而是诱导后学如何厚培心志与文学的音乐感,乃张开古文独具的艺术特征,把并列于义理与考据的辞章之学,推向更高的艺术境界与生命投入,显见先生古文批评中深厚的人文关怀与深邃的慧识。陈柱宏扬师门,称先生“以古文为天下倡,性情文章,均近欧阳修。着有《茹经堂文集》、《茹经堂奏稿》。今讲学于无锡,老而弥劬云”,隐然以先生为一代文宗。于先生古文批评而言,实非过誉。 本文所论述唐先生的古文批评,基本是中年回籍江南之后,方才开始从事。先生从事古文的教学,示范诵读范文的技巧,一切起、承、转、合的微妙变化,都是透过反复又反复的诵读过程中理解。学者在不断的学习过程中,不自觉澄清了自己的限制与混浊,以古文养心,以诵读养情,以醇心为极至,至此成就顶天立地的人格,而文章以至情而发,足以通感天人,经纬天地。 在二十世纪前期的学术处境之中,唐文治本着强烈淑世的意念,开拓古文发展的方向,期望透过古文学习,尤其是诵读优秀的古文篇章,以培养中国典型的道德人格,谋求透过文章与德行相修的方向,解放长久压抑下来的民族生命力。提升人格与培养文章表达能力,表面是两种不同的方向,但唐文治有效地会通两者,如指归于“心乐心声”的文学音律性。试图透过古文抑扬顿挫,而且“不测之妙”的强烈音乐感,并强化读者的人格道义。此道义不是抽象空谈,而是对现实社会的实在思考和真切的关怀。 唐先生古文批评的堂庑极宏伟,本文门外观瞻,其中富丽,尚待通人。 2011年11月初稿 发表于《中国文学研究(第十九辑)》2012年4月

|

|

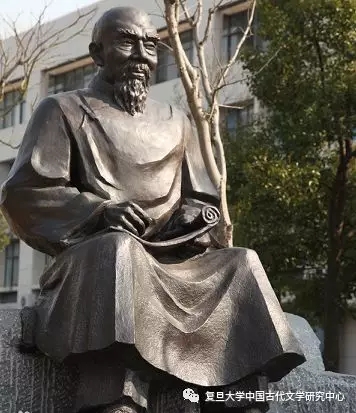

|

|

|

|

|

|

|

|

Copyright © 2013 | 复旦大学中国古代文学研究中心版权所有

地址:上海市杨浦区邯郸路220号 电话:021-65643670 邮编:200433

| 历史访客: |

|