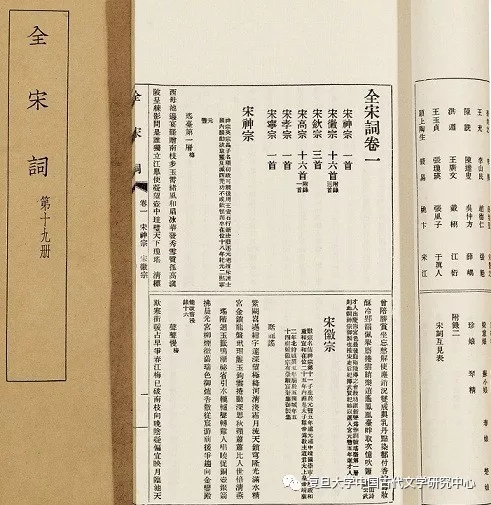

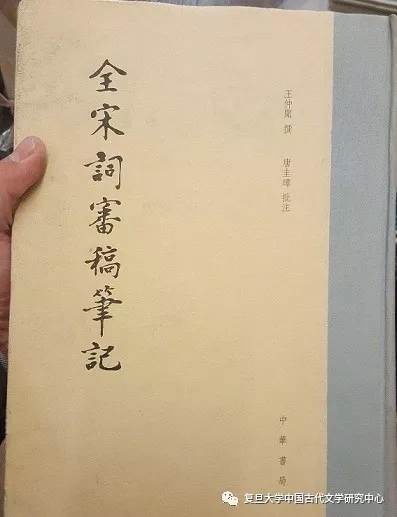

我在1978年读研究生后不久,就有意做宋代文学研究,在系资料室借出1965年版的《全宋词》,认真揣摩领会,非常钦佩编者唐圭璋先生在文献搜辑和校订方面的成就。待1981年初此书再版时,立即自购了一套。那年6月,还携带导师朱东润先生的信函,专程到南京拜谒唐先生。唐先生身形清癯而谈兴甚好,我们虽然是贸然造访,他却如遇旧友般娓娓道来,很是亲切,临别还冒雨送至大门外,当时情景,至今不忘。我在《全宋词》中看到小传之简明准确,看到作品载录之追溯最早文本,看到互见甄辨之体例完备,看到网罗一代文献之巨细无遗,看到全书作者先后和词作编录之谨严有序,看到传说或小说作品之附存处置,这些都给当时刚学术起步并有志做唐诗文辑佚的我以很大启发。拙辑《全唐诗补编》、《全唐文补编》体例主要是依仿此书和逯钦立《先秦汉魏晋南北朝诗》而确定的。 《全宋词》初版于1940年1965年版《重印说明》称“经编者唐圭璋先生重新增补改编”,徐调孚《前言》则称“依照唐先生的建议,书局古典文学组又指定专人对全稿进行订补覆核,作了必要的增修”。“专人”是谁,没有说明,一般读者如我也都没有作进一步的深究。1987年在《回忆中华书局》中读到沈玉成先生《自称“宋朝人”的王仲闻先生》,才了解王仲闻增订的事实。以后与书局编辑接触渐多,更了解到当时审读笔记尚存的情况。1999年中华书局出版简体横排本时,编者署名增加了“王仲闻审订”,当时任书局文学室主任的徐俊先生特地在《书品》1999年2期撰文《王仲闻——一位不应被忘却的学者》,说明增加署名的原委。2006年,我获知王亮获得古典文献学博士学位后在复旦大学图书馆工作,遂建议他可以整理其先祖的遗稿,并获得中华书局积极赞同。在今年11月王仲闻先生逝世四十周年之际,这部《全宋词审稿笔记》影印出版,是对这位身世曲折但矢志学术的学者最好的纪念,也为学界解开了1965年版《全宋词》审校定稿的真相,无疑是当代词学研究的极其珍贵的文献。 一、1940年版《全宋词》的成书 初版《全宋词》,线装20册,版权页署中华民国二十九年五月初版,编纂者唐圭璋,出版者国立编译馆,发行人王云五(旁注:长沙南正街),印刷所及发行所皆为商务印书馆。全书三百卷。卷首有唐圭璋《缘起》、夏敬观及吴梅序。次为国立编译馆陈可忠1937年6月《全宋词跋》,称“江宁唐圭璋先生积十年力,搜求遗逸,片楮只辞,零缣残石,靡不录载,於是纂《全宋词》成。一代文献,举而不废”。大约从1927年唐27岁开始辑录,到抗战开始前一月方得成书,书稿未及即时出书,因避乱西迁,由国立编译馆出版而委托商务印书馆印刷发行。 词学盛于清,从编录历代词作的《词综》、《词选》,到清末开始系統辑录出版宋元以来的善本词集,先后有王鹏运《四印斋所刊词》、朱祖谋《彊村丛书》、吴昌绶《景刊宋元本词》、陶湘《续刊景宋金元本词》等书的刊布。这些都为《全宋词》的编纂奠定基础。唐圭璋自述,最初是拟与任半塘合作,分“四步合编《全宋词》,一综合诸家所刻,二搜求宋集附词,三汇列选集,四增补遗佚”。后因任牵他事,唐乃独立完成,除上述四步,“并旁采笔记、小说、金石、方志、书画题跋、花木谱录、应酬翰墨及《永乐大典》统汇为一编”。他在这一时期,为编纂《全宋词》纂写了一系列论文。其中有关辑佚者有:《从<永乐大典>内辑出<直斋书录解题>所载之词》(《词学季刊》一卷一期,1933年4月),辑得陈振孙著录而后世失传的九家词集遗词44首;《石刻宋词》(《词学季刊》一卷二期,1933年8月)依据《金石萃编》、《金石补正》、《粤西金石略》、《江宁金石记》等书录宋词15首又存目二首;《<四库全书>中宋人集部补词》(《词学季刊》一卷四期,1934年4月)为51家四库宋别集补录词作百馀首。有关考证者则有:《宋词版本考》(《金陵学报》十卷一、二期,1940年5月),记录196家词集的版本,另附录106家,无论存佚,未尽目验,但求全备,以待搜求;《宋词互见考》(《词学季刊》二卷四期、三卷一至三期,1935至1936年),对一词而分见两或三位词人名下的作品加以甄辨,所涉近500首;《两宋词人时代先后考》(《词学季刊》二卷一、二期,1934年10月、1935年1月),继陈伯弢《两宋词人时代先后小录》而作,“初以词人生卒为主。生卒不可考,则以科第为主。科第不可考,则考其仕宦踪迹及所与往还之人。并此而不可考,则阙如焉”。这是为《全宋词》小传及编次所作准备。以上三文与《两宋词人占籍考》,唐在晚年曾结集为《宋词四考》出版。有关校勘者,则有《<全宋词>跋尾》(《江苏省立国学图书馆年刊》八期,1935年10月)、《<全宋词>跋尾续录》(《制言》八期,1936年1月),对99种宋人词集及其校勘问题,作了适当的叙录。此外,唐圭璋还向日本学者征集彼邦所存珍贵古籍中的宋词,见芳村弘道《从唐圭璋先生的两封信谈<全宋词>的编纂过程》(《南京师范大学文学院学报》2002年2期)。以上工作,当然还远非唐圭璋当年工作的全部,但可以确认正是在这一系列工作的累积中,他方得以完成宋一代词作全编的编纂。唐圭璋并在《缘起》中说明,“草目写定后,复承赵斐云(万里)、周泳先、朱居易(衣)诸先生补遗,夏瞿禅(承焘)、刘子[庚](毓盘)、王仲闻诸先生辨伪,郦衡叔(承铨)先生等参校”(括号内人名为笔者所加),不没诸家襄助之功。 1940年版《全宋词》仿《全唐诗》体例,以人为主,一律注明出处,“次序亦依时代编定,惟帝王、宗室、释道、妇女以便于省览,各归其类”。故卷一为六帝,卷二至二十为宗室,卷二十一至二八三为臣工,卷二八四为僧人,卷二八五至二八九为道士,卷二九○至二九二为妇女,卷二九三至二九九阙名词则以所出书名立目,卷三○○为无名氏断句。另以伪托词为附录一,以《宋词附见表》为附录二。全书共收作者1151人(《缘起》称“词人已逾千家”,此从笔者统计),词作逾两万。 唐圭璋以个人之力,在抗战全面爆发之际完成《全宋词》的编纂,并在国立编译馆西迁长沙之间出版,无论是编纂者和出版者,都为中国学术的积累作了极其可贵的努力,值得浓墨书写,充分肯定。当然,初版的局限也不可避免地留下时代的遗憾。 二、从《审稿笔记》看《全宋词》旧、新两版的差别 从现有记载来看,《全宋词》列入中华书局的出版规划是在1959年,大约因为前一年国家古籍规划小组成立,且以二十四史点校和历代总集整理列为重点图书,同时启动增订的逯钦立《先秦汉魏晋南北朝诗》和隋树森《全元散曲》。王仲闻在1958年与傅璇琮完成《全唐诗》的点校本后,就转入《全宋词》的审订工作。现在出版的《全宋词审稿笔记》,就是当时他与唐圭璋关于全书细节处理的53份各成起讫的笔记,大致由王仲闻提出审读或查阅资料中发现的线索或问题,提出处理办法,由唐来定夺。每件少者仅述一事,多者则逾百则,涉及之问题大多细如牛毛,很琐碎而具体。全书中仅页467保存了一件1959年12月14日的一封公函:“圭璋先生:十二月九日来信收到。现在还有一些问题,须请解决,现抄录另纸一并寄上,请予签注意见后即行寄回。”并注:“附件:问题及答复抄纸十五张。”加盖“中华书局编辑部”印章。后有唐批语:“全部签覆寄奉。12月21日。唐圭璋。”从中可以了解全部审稿笔记都是以公函方式来往,不以王个人名义。以当时的京、宁间邮递时间至少要四五天,也可知唐一般都在信到一二天内就批覆。 新版《编订说明》交待了编校工作的内容:“以某些较好的底本代替了从前的底本;增补词人二百四十馀家,词作一千四百馀首(不计残篇);删去可以考得的唐五代、金元明词人和作品;重新考订词人行实和改写小传;调整原来的编排方式;增加了若干附录。”现在根据《审稿笔记》对比旧新两版《全宋词》,对此可以有更加明晰的认识。以下就一些大端问题略作分析。 版本。古籍校录最重版本,王仲闻对此非常认真,在《笔记》开篇,就向唐圭璋询问一些旧版所用书所据为何,今存何处。全书中涉及版本讨论的地方很多,有时王根据唐提示的版本复核原书,发现文字有出入,再追问此一文字来源。大致唐所据书以南京图书馆所藏本为主,王则多据北京图书馆所藏本覆校,彼此有些出入,但因北京藏本更为丰富,故新版所取版本较旧版有很大的改善。 辑佚。王仲闻在旧版以外增辑宋词的数量,新版《编订说明》作“一千四百馀首(不计残篇)”,夏承焘1961年6月3日收到王仲闻信则称“补词一千六百首”(《天风阁学词日记》),其间出入除非将新旧版作逐首统计,不然很难确证。但就《审稿笔记》提供的大量辑佚线索来看,王仲闻将辑佚所得词作向唐报告,唐对收或不收有所处置。如王从《永乐大典》辑出张敬斋、曾楚山、滕甫、周瓢泉、刘克逊、贾应、僧大伟等词作,询问是否该补及诸人事迹,唐大多回答“人名书名皆不知”,并建议:“凡不能证为宋人,是否可不收?”(394-397页)但就新版定稿的处置来看,滕甫确定即北宋人,曾楚山为曾原郕,刘克逊为刘克庄弟,皆予补入,贾应存而未知事迹,张敬斋、周瓢泉、僧大伟诸人词则均未收。 断限。新版《凡例》称:“凡唐五代入宋者,俱以为唐五代人。凡宋亡时年满二十者,俱以为宋人;仅入元仕为高官如赵孟頫等者除外。”大致妥贴。五代十国入宋者之词作,涉及陶谷、李煜、钱俶、徐昌图、卢绛等人,陶以宋臣南使而作《風光好》词,李煜归宋而每多思故国之作,钱俶二残词皆归宋后作,卢绛梦中得词而与入宋临刑事契合,徐昌图词托《尊前集》传而今知事迹皆在入宋后。新旧版沿旧例都不收,在王仲闻则因另有《唐五代词新编》故,在此不作讨论。自宋入元者人数众多,词作亦夥。旧版对此没有严格规定,去取较随意。《笔记》中对此颇有讨论。王仲闻提出:“仇远生于淳祐七年,(夏承焘《周草窗年谱》云生于景定二年,相差十四岁)宋亡时年已三十有馀,与张炎差不多,较袁易年长,与王沂孙亦不相上下(上次所云,误据夏谱,不正确)。如以王沂孙、袁易为宋人,同时必须考虑到仇远,其名字亦坚《绝妙好词》、《乐府补题》中,与张炎、王沂孙无甚区别。”唐圭璋回答:“鄙意不争(增)袁易与仇远,只争(增)王沂孙一人。草窗录仇,个别情况。从来亦无有将仇远作为宋人的。不将仇远作为宋人,想任何人亦不会有意见的。”这里牵涉到一般习惯和严格断限的矛盾。虽然唐圭璋的意见很坚决,新版最后仍然收录了仇远,将旧版袁易剔除,是王仲闻坚持了自己的认识。 小传。考订作者生平,改写作者小传,是王仲闻倾注极大精力所做的工作,《笔记》中有关内容极其丰富。从出版《全宋词》出版时情况来看,唐圭璋在此一方面的准备尚不充分,他在批注中也说明曾在很大程度上依靠厉鹗《宋诗纪事》的小传。王仲闻的工作,包括补充作者事迹,纠订原传缺误,勾查作者时代,考订相互关系等,涉及面及广。由于当时还缺乏宋代主要典籍比较便捷的工具书,比如现在研究宋代文史的学者手头必备的《宋史人名索引》、《宋人传记资料索引》、《宋会要辑稿人名索引》等,王仲闻的工作所达到的程度,尤为可贵。现在有一些可以订补,都很正常。由于原书一律不说明小传文献来源,《笔记》中提到的大量线索,尤其值得珍惜。 互见考证。这是唐圭璋在初版编纂时花气力做的一项工作,在付刊时分别做了处理,在各词下部分予以说明,并在全书之末列出互见表,对读者加以鉴别是有便利的。王仲闻最初提出,旧本正文与附表互有出入,“体例不纯。拟一律注明,以便读者”。并提出凡互见词“一律兼收,勿有遗漏”(14页)。唐答覆赞同“应该前后均有注,初因烦杀而未及兼顾”。“烦杀”指全稿杀青时事烦。在新版最后定稿时,关于互见词和误收词的处理已经完全划一了体例,《凡例》云:“今于确知其误者删归存目,凡其词非宋人作品,不见于是编其他作者名下者,另附录备考。其疑不能决者互见之。”所述尚不够完整清晰。就我阅读归纳,大约于互见可以鉴别者,在是者以下存词,并加注说明该词的传误情况;凡非词而误认作词者,作者传误者,皆列入《存目词》;凡误收词已见于本书他人名下者,仅存目而不重复引录,凡非词体或非宋人作品本书不见者,则在《存目词》后予以附录。我想特别指出的是,《全宋词》新版的互见处置体例,是古籍整理体例上的一大创新,前此未见,后此则有《全宋诗》等多书沿其例,应该大书一笔。 分卷。《全宋词》旧本分三百卷。审稿笔记最初讨论时拟调整卷次,在尊重各词集原卷次的情况下,“拟即全面研究,重行分卷,弗使相差过于悬殊”(13页)。可知最初还是准备维持分卷而仅作适当调整。新版最终完全不分卷次,在《笔记》中没有谈到。但从我所见王仲闻1965年3月15日对逯钦立《先秦汉魏晋南北朝诗》体例所提意见中提到“不分卷,仅分朝代。可分南北朝。”大约不分卷是他坚持的主张。 删除。前引《<全宋词>跋尾》、《<全宋词>跋尾续录》所载各集题跋,旧版《全宋词》均附在各家词作之最后,新版全部刊除不存。唐圭璋晚年自编《词学论丛》时,将二文仍予收录。 增加附录。目前可以知道的附录有以下几项:一、《引用书目》。旧版没有,新版列于第一册卷首。《审稿笔记》虽然没有编制书目的内容,但谈及大量引书版本和新检典籍的情况,如果将旧版散在各卷下的引书情况汇集起来,与新版比读,可以瞭解新版调整版本和增补典籍的完整记录。二、小说中词和依托词。旧版《例言》称:“宋人小说往往载词,其中自不免为作书者之伪托,然伪托者犹为宋人,故亦辑录。至元明以来小说所载之词,皆为元明人伪托,则列入附录。”所指应即附录一所载杜衍至琴精82名下词。但逐一分析,则既包含杜衍至洪遵等二十多位著名人物之传误词,也包含《夷坚志》、《绿窗新话》等宋人小说中词,也包含《警世通言》、《水浒传》、《拍案惊奇》等后世小说中词,体例较乱。王仲闻最初提出:“附录词一卷,混乱异常,拟分为四部分:(一)、确为宋词而出自小说或伪托鬼神者。(二)、确为宋词而误题作者姓名者(此大部分为互见词)。(三)、出自话本、传奇,号称宋人作品者。(四)、出自道书之伪词。(一)、(二)各依时代编次,(三)、(四)依所出之书之时代。”(15页)其后再次提出:“宋人小说中所载之词,或入附录,或不入附录,体例有些混乱。似应一律自末后附录卷内移出,以此等词确为宋人作品,毫无疑问也。(其有问题者为所署作者姓名,此点可在凡例内解决之)。”唐批:“认为须移出请照移。”(《笔记》255页)新版在最后定稿时稍微有些变化,将传误互见词一律归入正编,而将小说或依托作品,分为“宋人话本小说中人物词”、“宋人依托神仙鬼怪词”、“元明小说话本中依托宋人词”三部分编录。新版的这一处置,严格区分一般轶事类小说和话本、志怪类小说的不同,前者虽有传误,但未必全出伪托,后者则多出虚构,未必实有其人其事。虽然从细节来说,将《京本通俗小说》、《彤管遗编》作为宋人作品未必妥当,将道教人物与志怪鬼神合在一编也可斟酌,但这样编录的好处是将宋词中可靠和不尽可靠的作品加以分别,将宋人依托和后代依托作品加以分别,对读者是很有必要的。我们只要对照《全唐诗》卷八六○以下的仙、女仙、神、鬼、怪、梦各卷,就能体会此例之善妥。拙辑《全唐诗补编》曾仿此例编录类似诗歌,曾昭岷等《全唐五代词》副编专列《宋元人依托唐五代人物鬼仙词》,亦仿此例。遗憾的是,新版《凡例》称这部分是附录,而付型时仅列于正编之末,没有作为附录。三、《作者索引》。旧版也有,各人名下且加注文献来源。新版删去文献,仍以笔画编次。 《全宋词》旧、新两版,经过唐、王两位大家的先后经营,达到了很高的学术水平。就1965年版出版至今学者已经提出的纠订补遗来看,虽然细节上仍有一些出入,大端的补遗只有当时北京图书馆尚未编目公开的《诗渊》一书中有数百首可以补充,其他均为零星补遗,积累至今大约尚不足百首,堪称非常难得了。 三、王仲闻对断代全集编纂的见解 关于大型断代文学总集编纂体例的叙述,在《审稿笔记》中没有系統的表述,从现在可以见到的王仲闻遗稿来说,有两份材料可以参考讨论:一是《古籍整理出版情况简报》171期(1987年2月20日)所刊历劫幸存的《<唐五代词新编>前言》,二是中华书局所存逯钦立《先秦汉魏晋南北朝诗》档案中所存他1965年初对该书体例所提意见的两篇手稿(未刊,见本文附录)。这两份文稿大约都写在《全宋词》定稿以后的几年间,《唐五代词新编》全书已佚,但可以相信是他在为《全宋词》广搜材料的同时,完成的一部专著。 关于此类书的编次,王仲闻比较坚持首先区分作者是否可考,作者则不必区分其身分,一律以时代先后为序。有鉴于此,他反对如《全唐诗》那样以乐府另列,也反对将郊庙歌辞另外成编,凡作者可以确定者一律收入作者名下。凡是欲研究乐府歌辞者,自可参考《乐府诗集》一类书,新编总集没有必要承担全部的责任。作者区分身分,确实是明清时代慑于皇权的体例,王仲闻再三反对,新版《全宋词》也完全体现了这一精神。至于作者先后排列的依据,《全唐诗》大致按照先后世次,很不严格,前人有以生年为序或卒年为序的意见,逯钦立采纳杨守敬的意见取卒年为序。王仲闻认为应该考虑到子死父前或弟死兄前的特殊情况,坚持“先以生年为据,无生年者以卒年为据”的变通办法,《全宋词》也坚持了这一原则。 作品注明出处,是现代大型总集的一般要求。王仲闻认为,同一词来源不一,有时多至二三十处,他在分析一系列实例后,认为“倘全部注明,未免过于烦琐,则只注明最早之出处,其余从略”。这是《唐五代词新编》的体例,《全宋词》也循此例编纂,虽然与《先秦汉魏晋南北朝诗》、《全元散曲》之备注出处有所不同,但因为曾做过逐首作品全部文献的斟酌,标识出來的是最早的来源,浅学者可能会为没有备注出处而感到遗憾,但只要深入细心的体会,就可以理解这种反覆斟酌后的由博返约,体现了编纂者极其讲究的眼光和抉择。凡读《全宋词》者,应该明白全书在这些方面的追求。类似的著作,比如《全宋诗》虽然也取仅注一个来源的体例,但因所涉太广,未能充分斟酌每一篇作品的来源,不免显得稍弱了一些。 与来源注明体例适应的是,是异文校勘的表达。王仲闻认为:“各种不同来源、不同版本,虽经编者详校,终以校记太多,有伤烦琐,对一般读者无甚用处,或所用不大,故在定稿时悉予删去。”这和《全宋词》的体例是一致的。虽然没有列出详尽的校勘记录,给现代学者留下一些遗憾,但凡取舍之间,皆曾仔细斟酌,应该是可以信任的。 尊重并尽量复原作品的原貌,是王仲闻的另一重要见解。他认为唐五代词多无题,敦煌词偶有题,后人编录唐词多代立题目,对此他主张可以逐一录入,但要注明所出,是很严谨的态度。唐前诗题本来不是每题后都加“诗”字,有此字者源出类书,以求与其他文体有所区别。逯钦立为求划一体例,在几乎所有诗题后都再加一“诗”字,王仲闻认为“不必率从《诗纪》,每首加一‘诗’字”,明确表示不赞同。近年我以明刊《古诗纪》对校逯书,其实《古诗纪》也未都加。 重视词体的辨识并因此确定收录范围。王仲闻讨论前人收录唐五代词时,有三种主张:一是仅以长短句为限,二是主要配合音乐者都视作词,三则不以形式为据,但亦不收佛曲、俚曲。王仲闻则主张在“于泛滥之中,稍寓限制”,凡昔人认为词者,一概收入,但不收佛曲、俚曲。宋代对此认识较趋一致,新版《全宋词》对词把握大致妥当,但也偶有可議处,见王小盾《任半塘先生的<全宋词>批注》(刊《扬州大学学报》1997年1期)。 重视总集编纂中的辨伪存真。《笔记》有关的考辨极其丰富,《全宋词》的考订互见和甄别伪作,在唐圭璋早年工作就极其重视,王仲闻更为此付出巨大心力。我在此要特别举出王仲闻在《<唐五代词新编>前言》中列举产生伪作的原因有十条,一、以制曲者为制词之人。二、以进曲之人为作词之人。三、以唱词之人为作词之人。四、后人据手迹而误入。五、因同姓或同名而误。六、小说附会。七、好事者杜撰。八、由于疏忽。九、不题撰人作品误为前人所作。十、牵强附会。这些论述,是他在大量文献考辨后归纳而得,对于各体作品的编录鉴别都有借鉴意义。 此外,如他强调有旧集者可按本集编次、引书一律注到卷第、互见宜逐首注明等,也都是很好的见解。其他如作品是否要附录本事,他的叙述稍有不同,《全宋词》大多不录,他建议逯钦立在谣谚以下都不录本事,对此我略有不同看法。作品附录本事,对读者了解文意还是有帮助的,当然应选择最早记录,涉及误传者应加以说明。 四、王仲闻的人生遭际和学术性格 近年公布的王国维遗信手迹是写给其三子王贞明的,全文如下: 五十之年,只欠一死,经此世变,义无再辱。我死后,当草草棺敛,即行槁葬于清华茔地。汝等不能南归,亦可暂于城内居住。汝兄亦不必奔丧,因道路不通,渠又曾出门故也。书籍可托陈、吴二先生处理。家人自有人料理,必不至不能南归。我虽无财产分文遗汝等,然苟谨慎勤俭,亦必不至饿死也。五月初二日父字。(《光明日报》2004年12月10日李小文《王国维遗书珍藏在国家图书馆》) 在王国维自杀之际,对家人子女颇多牵挂。因其长子早亡,信中所述“汝兄”即指次子王仲闻。据说他在诸子中天赋最高,又酷爱古籍、诗词,但王国维坚持送他在十九岁就入邮局为邮务生,就是希望他在实务中有独立生活能力,“苟谨慎勤俭,亦必不至饿死”。在父亲故世后,王仲闻在邮局工作了近三十年,1941年任邮政总局副邮务长,1949年后随局北迁,任邮电部秘书处副处长。应该说,在一个具体的职位上,他是称职而努力的。但其后的一切,就完全超出了王国维的预想了。王仲闻先是在审干中被认为有“特务嫌疑”,虽然后来结论说“不是反革命分子”,但不久有牵扯进反右中,口头通知“是右派但不宣布”,“强制退职”。所幸被中华书局几位有眼光的前辈赏识,得以担任临时编辑,先是校点《全唐诗》,再审订《全宋词》。虽然这两部书当时都没有署他的名,但相信他的心情肯定是充实而愉快的,除校点了几种分量较小的文学古籍,他还接近完成了研究宋词的专著《宋词识小》和汇录唐五代词作的《唐五代词新编》,替中华书局审订了《夷坚志》、《元诗选》、《陆游集》、李杜资料等篇幅较大的古籍。但文革的发生,彻底终结了他的学术生命和自然生命。1969年11月12日,他服毒身亡,悄无声息。父子两代都自杀身殉,确实是时代的悲剧。 王仲闻重新为学术界认识已经是八十年代了。先是人民文学出版社出版署名“王幼安”的《李清照集》,让学者瞭解到他考订词集的详尽周密。稍后沈玉成在1986年撰文回忆,详尽说明了《全宋词》审订的过程,并提到唐圭璋先生坚持修订本应署王仲闻的愿望,并提出:“以后如果重版《全宋词》,应该恢复这一历史的真实。”1999年中华书局出版简体横排本《全宋词》时,即增加“王仲闻审订”。现在《全宋词审稿笔记》影印出版了现存的全部相关档案,揭开了王仲闻为新版《全宋词》所做的大量烦碎如一地鸡毛、细密如无边秋荼般的工作记录,足以让我们重新审视他的成就和贡献。 前排右一为王仲闻 据王亮《王仲闻学术生平著述年表》所载,王仲闻早年也喜欢写诗填词,只是至今我还没有见到他的作品。他似乎更多地受到父亲的影响,精通目录、版本、校勘、声韵、文字等多方面的专学,具备宏观地掌握一代完整文献的气魄和精确地鉴别文献的超考订能力,加上严峻冷静的审视文献,划定体例,具备了编纂一代文学全集必须的能力。 最后,我想谈谈从王仲闻文稿中可以感觉到的他的学术性格。作为从旧政府邮务官员出身的学者,他虽然收到一系列不公平的待遇,但在思想上,他显然很乐于接受五十年代的主导思想,即使出于自身安全考虑,他在论述问题的时候也很注意适应那时的政治气候。如再三认为按照作者身分编排总集的做法“观点太陈旧,不适合现今时代”,以曹操、司马懿列魏晋之首“似有重视封建帝王之嫌”。他在做《唐五代词新编》时,虽然已经调查清楚了易静《兵要望江南》的存世版本,并确认其“真正为词”,但却认为“除极少数特殊需要参考者外,对一般读者实无甚用处,不宜普及也”,其实真正原因还在于此批作品“尚有甚多占星望气迷信之语”,不适合当年的社会氛围。 虽然政治上被压抑,但涉及学术问题的表达,他很坚持而果决。在这些笔记中,我经常可以体会到王国维论文的特点,揭出问题,尖椎直入,决不做左顾右盼的犹豫。在这一方面,他们父子是很相似的。只不过地位身分各异,表达方式有所差别罢了。 他给唐圭璋所写审稿笔记,虽然因为是编辑和作者之间的关系,行文中多持设问请教,让唐裁决的表述,但他每每提出问题,则揭示要害,罗列文献,比附凡例,提出办法,行文明确清晰,常常并不容太多的讨论。当然,在讨论的另一边,唐圭璋也显示了一个学术大家的气度和宽容,在《笔记》中可以见到彼此的较真与坦率,一些问题再三反覆地讨论,各自坚持己见,但绝无学术以外的意气用事,一切以学术为重。就此而言,新版的修订,固然是王仲闻出力甚多,唐圭璋也居功甚多。就此而言,1965年版《全宋词》固然是现代学术史上的绝代精品,而《笔记》更为学术史留下两人合作的难得佳话。 生在变动的年代,王仲闻生前默默无闻,他的工作被尘封了许多年,确实很不幸。但一个人为民族文化的积累倾注全部的生命,他的贡献无疑应该为世人所牢记。 附录:王仲闻的两篇佚文 说明:以下两篇文字,为中华书局存档。逯钦立先生哲嗣逯弘捷先生为纪念其父诞辰100周年,从中华书局复制,并录副示我。为本文讨论方便,附录于后。两文均作于1965年,后一篇原无题,是对逯钦立就前信意见所作回复的再次讨论。 对《先秦两汉三国晋南北朝诗》凡例的意见 一、过去封建时代,推重《诗经》,以为圣经贤传,不可侵犯,不认为文学作品,故既不列入诗总集中,其作品也不能选。现在时代不同,观点也大不相同。《诗经》既是先秦作品,似不宜依古例不收。 楚辞大部分已收入严可均《全上古三代汉魏六朝文》,惟屈原作品未载,文总集既不收,诗总集又不收,两无着落,必须予以解决。 二、新编体例,仍分帝、后、诸王、郊庙乐舞、诸家、列女、释氏、仙道等等,观点太陈旧,不适合现今时代,似应不分身分、性别。一律按时代先后编次。 三、曹操、司马懿,以其为始造魏晋之人,不列入东汉与魏,而列入魏与晋,似有重视封建帝王之嫌,一律按时代先后编。 四、郊庙乐舞歌辞不散入各人名下,不妥。保留原来整套面目,无多用处(研究此类歌辞者,可参考《乐府诗集》)。同样,鼓吹曲辞、杂舞曲辞奏之公朝、列在乐官者也不分编,同样有问题。 五、此编既分代编次,则清商曲辞之晋宋齐曲一律编入晋诗,显有不妥,似应一律按时代编次。 六、互见之诗,似宜逐首附注说明。 七、有旧集之作家,其作品似可按本集编次收入,不必依《古诗纪》。 八、仙道歌诗,似宜先辨别真伪,伪者不收,真者不论有无年代可考,俱宜收入。 九、诗歌题目似宜以最早之出处为据,不妥者改从他书,加以说明。不必率从《诗纪》,每首加一“诗”字,也不妥。 十、诗歌谣谚似可不必附本事(丁福保书有一部分)。 十一、引书一律标出卷第。 总的意见,最好全书一律依时代先后编次。有撰人姓名可靠者,一律编入各人名下。无撰人可考者,编入各朝之末;无撰人而时代不可考者,编全书之末。 分宋、齐、梁、陈、魏、北齐等朝代,乃不得已办法。如完全打破朝代,则南北朝人混合编次,非常困難。凡例难以说明一切具体问题,只能俟收到全稿后再提具体意见。 现在似可先将有关内容及编次总的原则性意见告知编者,请其先加考虑。 王仲闻二月二十五日 作者所提七点意见,大多不妥,具体说明如下: 编次依据不能绝对化。应当以生年与卒年参酌而行。可能有子死在父前、或弟死在兄前,如仅以卒年为根据,有时很不合宜。似不如先以生年为据,无生年者以卒年为据。虽不能免于错误,较之仅以卒年为据者似终为妥当。 可不分卷。 在历史上起过作用之人,不能因之提前。同样,在历史上起过反动作用的人,如载其作品,也不能不顾时代放在最后。司马懿、萧道成如按其生卒年不应编在晋齐之首,也应退后。此点不应成为问题。 参阅第一点。不能以卒年为绝对标准。 妇女何以只能附在各朝末尾?秦嘉徐淑夫妇唱和之诗,何以必须分编二处?所举无从编次之妇女,左芬一人,非特知其为晋武帝贵嫔,且有卒年可考(见姜亮夫《历代人物年里碑传综表》)。可以与一般作家同样编排,毫无编在最末之必要。如虑易混为男作者,不妨在小传中解决,不必因此而另编。另编一卷中以何为标准呢?仍然是问题,没有解决。 谣谚本无别编专卷必要。因此而推出郊庙乐舞歌的也可另编,不成理由。无所谓不得不。所拟分1、民间谣谚。2、皇帝诗歌。3、郊庙乐舞歌诗。4、各家诗歌。5、妇女诗歌。6、释氏仙道诗歌等六类编次,实际上丁福保等所编一套原封不动搬来,仅仅将歌谣移到最前而已。体现了尊视皇帝、轻视妇女之封建陈腐观点,决不能同意。 总的意见,此稿作家编次办法,可参照《全宋词》,酌加改变,具体办法如下:不分性别。社会地位、诗歌性质内容,一律依作者时代先后编次,先以生年为据,生年不知者,依卒年;生卒年俱不知者,依其有关系之人年代比附之。此类编在各朝最先。次为有姓氏、或有姓无名、或有名无姓之作者而其具体年代完全无考,依所出之书时代先后。 无作者姓名之作品,亦依上条编次,编在各朝之末。 不分卷,仅分朝代。可分南北朝。南朝北朝各朝年代不多,或笼统地分南北朝也可。 这样编次,尊重封建王朝帝系的旧观念,曹操死在汉朝而编于魏国之首,司马懿死于魏,而编于晋朝之首,可以完全消灭。编者的标准本来是不一致的,编者意见第四条说:“凡卒于某朝者一律编于某朝。”而曹操司马懿却不适用,成为例外,自乱其例。 同样,编者坚持将郊庙歌词分编,置于帝王之后,一般作者之前,实际就是坚持封建的老的一套。这样编(指不分性质等编),也可以消灭这些坚持的种种不合情理的理由。事实上,依所出之书时代先后编排,郊庙歌词等也仍将编在一起,如《汉书·郊祀志》、《宋书·乐志》、《乐府诗集》等等,不过稍为分散,不太集中,有撰人者一律移出而已,但是比较合理。比较起来,决不能说是封建观点;因为这样编,就无所谓“帝王后,一般前”问题。 王仲闻65、3、15 刊《书品》2010年1期

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Copyright © 2013 | 复旦大学中国古代文学研究中心版权所有

地址:上海市杨浦区邯郸路220号 电话:021-65643670 邮编:200433

| 历史访客: |

|