内容提要尊经崇雅是何良俊戏曲批评的动力与旨归。他以“文统论”为枢纽,将“本色”论在修辞与乐律两个层面上展开,形成了“《西厢》《拜月》优劣论”和“宁声叶而辞不工”两大命题。何氏的一系列论断回应着明初至嘉靖间的诗文流变与戏曲流变,具有多重语境,并在晚明戏曲批评中产生深远的影响,催生出新的戏曲批评命题。 关键词尊经崇雅文统观入弦索本色论 何良俊的曲论主要集中在他的《四友斋丛说》卷之三十七“词曲”部。虽然篇幅不长,也乏系统性,但是,他的戏曲批评回应着明初以来文艺领域的复古思潮,敏锐地捕捉到了明初至嘉靖年间的戏曲流向,并对此提出一系列鲜明而尖锐的独特见解。这些见解在当时就产生了广泛的回应,并对其后的戏曲理论和戏曲批评产生了深远的影响,成为明代中晚期戏曲学的重大命题。 何良俊的曲学观点往往以偏激的面目出现,比如他说“《西厢》全带脂粉,《琵琶》专弄学问”,又说“宁声叶而辞不工”。这些偏激之论的合理与不合理之处,可谓一目了然,学界对此也多有评说。 然而,何良俊究竟依据什么原则、标准而提出这些批评的?他的诸多偏激之论之间究竟存在着何种内在联系?这些依据在当时的文学界、戏曲界的具体语境是什么?探讨这些问题,有助于我们了解何氏曲论的实质,呈现明代中晚期一系列戏曲论争的复杂性。 何良俊《四友斋丛说》 一 沈德符称何良俊“度曲知音……一时优人俱避舍”。其实在何良俊的个人价值尺度中,词曲乃文人之末技。在他母亲去世的丧礼上,家人请来戏班。何良俊严词峻语予以拒斥:“何至使优伶贱类,新妆袨服,笑谑歌呼为足以荣其亲哉?致令妇女童儿追逐嬉游,欢笑盈耳,以丧为乐,安然为之。……岂有亲死之后,悲痛摧剥,乃使伶人戏剧者哉?废礼伤教,莫甚于此。”尽管他自小喜听曲,但真正知音识曲,则是中年以后的事情。四十一岁时,他因久坐读书,胃病发作,“遂弃去坟籍,日徜徉于泉石之间。家有园池数亩,时与鱼鸟狎玩。又教童子以新声,积习既久,渐知声调,时时抚掌按节,低昂至暮。”涉足词曲,成了他身心调节的工具。他的人生最高理想是通经致用。知音识曲,是他通经致用历程中的一段小插曲。通经致用的价值观自然也就成了何良俊词曲批评的一把关键尺度。 尊经崇雅,是何良俊学术思想的核心。他说:“故六经之行于世,犹日月之经天也。……故仲尼之所以为万代师者,功在于删述六经也。”通经的目的在于致用,在于“通世务”。而对于那些“喜谈生命说玄虚”的经学之流,何氏显然将其放在次一级的位置。所谓致用,不是“假此以为富贵之阶梯”,而是把孔子的儒家思想贯彻在世务之中。何氏把通经致用思想运用于对诗文的批评,譬如对于《诗经》,他推崇的是孟子的“以意逆志”的方法,以此阐发《诗经》的微言大义,而不拘泥于字句的训诂。他的论词曲,同样旨在经世致用。在为顾从敬的《草堂诗余》作序时,他这样结束他的序文:“他日天翊昌运,笃生异人,为圣天子制功成之乐,上探元声,下采众说,是编或有大禆益……”这其实也是何氏论曲的原动力。 何良俊的尊经崇雅是通过对“道统”的推崇去展开的。道统的经学思想呈现于“文”,为“文统”;呈现于“乐”,则为“乐统”。何良俊在曲学上有两大倾向:崇《拜月》与崇北曲(或表述为“入弦索”)。崇《拜月》,被概括为“本色”论,它对应着何氏的“文统观”;“入弦索”,即崇北曲,这同样是一种“本色”论,它对应着何氏的“乐统观”。 “本色”是何良俊在其数千字的曲论中提出的一个著名的批评尺度。他说:“盖《西厢》全带脂粉,《琵琶》专弄学问。其本色语少。盖填词须用本色语,方是作家。”“全带”、“专弄”的用语,是典型的何良俊话语特点。他“每大众广坐中,区画天下事当否成败,悬河注辨,闻者生气。意旨所激,无严贵达。”他曾自称,“时一出诡异语。其言事亦甚狂戾,不复有伦脊。”虽是自谦,但秉笔直书与偏激独断有时只是一步之遥。即使是按照何氏对“本色”的界定,《琵琶记》的本色语同样给我们留下了深刻的印象,而不是“专弄学问”。 曲学中的“本色”范畴本来挪用自诗学。但这一概念一旦进入曲学领域,其内涵与功用发生了复杂的变化。很多曲家都使用过这一概念,但每一位曲家却并非在相同的意义上使用它。 元代顾瑛说:“句法中有字面,若遇中有生硬字,用不得,须是深加锻炼,字字敲打得响,歌诵妥溜,方为本色语。”依此理解,曲辞具备“可唱性”,才是本色。尽管何良俊并没有说过诸如“可唱性即本色”之类的话,但他那句“宁声叶而辞不工”的名言让我们有理由把他与顾瑛联系起来。何氏把可唱性视为“诗乐合一”乐统的一个表征。(详后文)由于戏曲在音乐方面的高度专业化特点,声律与文辞往往处于矛盾之中。这是戏曲创作中必须面对的基本问题,因而何良俊所提出的这一命题在后来的戏曲史、戏曲学史上引起了持久的关注和引申。 此外,历来曲论中还有另外两种“本色观”。明代冯梦龙说:“本色者,常谈口语而不涉于粗俗。”戏曲语言口语化即是本色。清代徐大椿则说:“又必观其所演何事,如演朝廷文墨之辈,则词语仍不妨稍近藻绘,乃不失口气;若演街巷村野之事,则铺述竟作方言可也。总之,因人而施,口吻极似,正所谓本色之至也。此元人作曲之家门也。知此,则元曲用笔之法晓然矣。”戏曲语言性格化才是本色。这是从舞台艺术、叙事艺术的角度去定义“本色”的。 何良俊的本色论是在两个层面上进行的。在音乐的层面上,他以“是否入弦索”为标准;在文辞的层面,我们可以用冯梦龙的观点来诠释何氏的本色论。何良俊曾在逼真、白描、写实等意义上使用“本色”范畴,但毕竟不是在“代言体”的意义上(象徐大椿那样)进行戏曲批评。他对于戏曲语言是否性格化并不是很在意。 把何氏的“《西厢》全带脂粉,《琵琶》专弄学问”这段名言放在他的尊经崇雅的价值框架中,我们就可以明白何良俊真正的指向。何良俊的“本色论”对应着他的“文统观”。 熊赐履说:“统者,即正宗之谓也,亦犹所为真谛之说也。”所谓“文统观”,是指对文之正统的看法。明代文学复古运动勃兴,这场文学复古运动往往以“文统论”作为理论展开的总框架。何良俊生当唐宋派盛行时期,“文必秦汉,诗必盛唐”的文学主张已经受到诸多质疑。陆树声说:“成弘以降,道化熙洽,士向于文。时则北郡、信阳诸君子出而讨论秦汉,扬扢风雅,执牛耳以凌厉词坛,宇内谭艺士率向往之。连镳蹑轨,缤纷嗣起,握铅椠而守筌筏者,人自以为宗秦汉而尚风雅矣。然苍素混质,繁音乱雅。虽得者什一,而揣摩攫攘、剿袭其近似者以为名,往往炫色泽而乏神理,茹郛粕而遗精凿。即自诡作者以程古,始无当也。”何良俊与唐宋派关系不疏,他的朋友莫如忠即是唐顺之的学生。他的文统观追随着前七子,文宗两京。但他并不因袭李、何之绝对化,而是吸纳了唐宋派的合理之处。故何氏的文统观多有与唐宋派合契者。 熊锡履 学统 在《草堂诗余序》里,何良俊这样描述诗乐分合变异的历程: 盖乐者由人心生者也。……周列国之风,皆可被之管弦是也。迨周政迹熄,继以强秦暴悍,由是诗亡而乐阙。汉兴,郊祀、房中之外,别有铙歌辞……其他苏李,虽创为五言诗,当时非无继作者,然不闻领于乐官,则乐与诗分为二明矣。魏晋以来,曹子建《怨歌行》七解,为晋曲所奏。他如《横吹》……诸曲,六朝并用之。陈、隋作者,犹拟乐府歌辞,体物缘情,属咏虽工,声律乖矣。…… 何良俊以“诗乐合一”为尺度,描述了他心目中的“乐统”,强调乐之盛衰与世之治乱之间的密切关系。在这个“乐统”中,强秦是“诗亡而乐阙”,诗、乐两失;苏、李的五言诗,是诗与乐的分离;陈、隋作者,则“声律乖矣”;天宝末,已无盛唐之旧;宋词中有昧于音节者,于是词衰而曲兴;南歌多与丝竹不合,“钟律不得调平”。在为张之象的《唐雅》作序时,何良俊以“陈隋”为六朝之别称,指出:“夫陈隋以偷安之君,竞事淫侈,乃造为《玉树后庭花》、《春江花月夜》等曲,轻绮浮艳,特委巷之下者耳。” 何氏所描画的“文统”与茅坤所推崇的文统两相呼应。茅坤在为莫如忠《崇兰馆集》作序时描述了他心目中的“文统”: 孔孟殁而六籍散,百家异同之旨,纷然杂出乎其间。然犹未遽坠也。秦燔经坑儒,以律为师,兹文之厄不绝如带矣。汉兴,始诏求正经,招学士,晁错、贾谊、董仲舒、司马迁、刘向、杨雄辈出,西京之文号为尔雅。晋宋颜、谢以后,则又沿于靡矣。唐且百季,而开元、天宝之间,李、杜稍稍以诗歌名,而韩愈氏崛起,按六籍以求之,而柳柳州又从而羽翼之,或得西京者之近。五代以后,则又萎薾而弱矣。西崑之体,诗且凋落。宋又百年而欧阳修及苏氏父子出,王安石、曾巩辈又从而和之,始知非古六经不以读,非先秦、两汉之书疏不以观。间或驰骤劻勷以逼于古。…… 茅坤 崇兰馆集序 在讨论文风与世运的关系方面与何良俊深有共识(所谓“予从何君游,每论文及之,辄有合”)的莫如忠,曾经这样表述他的诗文代变观: 夫文章高下,观气之盛衰。而气之盛衰,系世道之升降,所从来久矣。……盖六经息而作者称,秦汉宗之至今,岂不以去古近而变相袭,醇庞沕穆之气,犹有存者耶。降而六朝,风斯靡矣。自晋之机、云才擅江左,而士衡为《文赋》以述先王之盛藻,至云“会意尚巧,遣辞贵妍”,西京风骨,阙然弗讲,此何以训焉。及若唐宋诸贤,造述弥衍,斯义大明。 在上述各种关于“文统”的勾勒中,尽管各人的描述并不完全相同,但他们一致地把六朝描述为这一“文统”的断层。在何良俊的价值尺度中,契合这一文统的,即是“本色”;六朝之“浮艳”、“绮丽”,即是“本色”的天敌。何氏的“《西厢》全带脂粉”实质上是把《西厢记》划入六朝这一断层之中,因而《西厢记》即非本色。郑光祖《王粲登楼》第二折“摹写羁怀壮志,语多慷慨,而气亦爽烈”,这成了“调脂弄粉”的对立面。《王粲登楼》这一“本色”特征对应着何良俊文统中的建安风骨。 何良俊对待南戏的态度也分两个层面:在音乐的层面上,他坚守崇北抑南的立场,贬抑南音(如果南戏而可以“入弦索”,则在他肯定的范围);在叙事修辞的层面上,他不以南北立论,他肯定《拜月亭》等南戏,并以之否定《西厢》《琵琶》。他在戏曲史上首次提出《拜月》、《西厢》、《琵琶》优劣论。他说: 余谓其(指《拜月亭》——引者)高出于《琵琶记》远甚。盖其才藻虽不及高,然终是当行。其“拜新月”二折,乃檃栝关汉卿杂剧语。他如走雨错认上路馆驿中相逢数折,彼此问答,皆不须宾白;而叙说情事,宛转详尽,全不费词。可谓妙绝。 所谓“彼此问答,皆不须宾白;而叙说情事,宛转详尽,全不费词”,何氏所褒扬的这种境界,因与五四白话文运动的写实主义原则相契合而一直备受推崇。而由何氏自身的价值追寻视之,它实是何氏追寻“元音”的文统观的另一种陈述。何氏说:“爰自上古鸿荒之世,礼教未兴而乐音已具。盖乐者由人心生者也。方其淳和未散,下有元声,则凡里巷歌谣之辞,不假绳削而自应宫徵。……元声在则为法省而易谐,人气乖则用法严而难叶。”又说:“夫今世荐绅先生非不才质瑰玮,然皆高谭理性,竞事玄虚;或专志艺文,都工靡曼。夫尚玄虚则黜闻见,工靡曼则鲜懿实。”这也就难怪他要对“全带脂粉”和“专弄学问”者进行口诛笔伐了。 何良俊《草堂诗余序》 二 何良俊是从“古乐”开始他的词曲论的。《乐记》说:“声音之道,与政通。”但是,“古乐之亡久矣,虽音律亦不传。今所存者惟词曲,亦只是淫哇之声,但不可废耳。……正声之亡,今已无可柰何。但词家所谓九宫十二则以统诸曲者,存之以待审音者出,或者为告朔之饩羊欤。”在何良俊的戏曲批评中,始终蕴含着对古乐正声的文化期待。 我们可以把何良俊在《草堂诗余序》里所描述的诗乐统概括为:先民元声——周列国之风——汉乐府——建安风骨——盛唐诗歌——宋代周、柳诗余——金元北曲。可见,经由金、元北曲,上探“元声”才成为可能。 李开先说得更加明白:“传奇、戏文,虽分南北;套词、小令,虽有短长:其微妙则一而已。……然俱以金、元为准,犹之诗以唐为极也。何也?词(指曲)肇于金,而盛于元。……由南词而北,由北而诗余,由诗余而唐诗,而汉乐府,而《三百篇》,古乐庶几乎可兴。”宗金、元,是复古乐的途径,故金、元之曲为曲之“本色”。李开先说:“国初如刘东生、王子一、李直夫诸名家,尚有金、元风格,乃后分而两之:用本色者为词人之词,否则为文人之词矣。”本色即“本”金、元之“色”。 何良俊把“金元北曲”列入“诗乐合一”传统中,并非旨在“提倡通俗文学”,并非要在诗文正宗的殿堂里为戏曲小说划出一块存在与发展的合法空间。在何良俊的心目中,“南歌或多与丝竹不叶,岂所谓‘土气偏诐’、‘钟律不得调平’者耶!”他之追寻金元北曲,实是以之为复兴古乐之途径。 何良俊主要学术文化活动是在嘉靖时期,兴起于海盐一带的海盐腔早在成化年间即已流行于南北两京,其时北曲已渐衰落。陆容于成化中记述了当时浙江海盐南曲盛行的情形:“嘉兴之海盐、绍兴之余姚、宁波之慈谿、台州之黄岩、温州之永嘉,皆有习为倡优者,名曰‘戏文子弟’,虽良家子不耻为之。”祝允明也谈到成化间南戏之盛行:“自国初来,公私尚用优伶供事。数十年来,所谓南戏盛行,更为无端。于是声乐大乱。……今遍满四方,转转改益,又不如旧。而歌唱愈缪,极厌观听。盖已略无音律腔调。愚人蠢工,狥意更变,妄名余姚腔、海盐腔、弋阳腔、昆山腔之类,变易喉舌,趁逐抑扬,杜撰百端,真胡说耳。若以被之管弦,必至失笑。”各种南戏显然已经成为广受欢迎的流行文化。 面对汹涌的南曲浪潮,作为南方人的祝允明、何良俊,都表现出“崇北抑南”的姿态。这种姿态只有在他们的追寻“古乐”的价值实践中才能得到合理的解释。 祝允明是以雅乐正统为准则去考察乐之古今流变的。他说:“今人间用乐,皆苟简错乱。其初歌曲丝竹,大率金元之旧略存,十七宫调亦且不备,只十一调中填辏而已。虽曰不敢以望雅部,然俗部大概,较差雅部,不啻数律。今之俗部尤极高。而就其声察之,初无定。一时高下,随工任意移易。盖视金元制腔之时又失之矣。”同样的,在何良俊的心目中,北曲代表着雅正之音。何良俊曾引述杨慎的一段话: 《南史》蔡仲熊曰:“五音本在中土,故气韵调平。东南土气偏诐,故不能感动木石。”斯诚公言也。近世北曲,虽皆郑卫之音,然犹古者总章北里之韵,梨园教坊之调,是可证也。近日多尚海盐南曲,士夫禀心房之精,从婉娈之习者,风靡如一。甚者北土亦移而耽之。更数十年,北曲亦失传矣。 身在南朝为官的蔡仲熊说出这番不合时宜的话,也难怪他在南朝“往往与时宰不合”。他以中原五音为雅正之音,为文化之正宗。这种崇北抑南的审美观与特定的政治文化意识形态紧密相关。元代周德清的《中原音韵》所反映和梳理的乃是北曲的语音系统。在该书的《正语作词起例》中,周氏谈到了乐府为什么“必宗中原之音”。他以南北疆域描述前代韵书,把沈约的韵书与南朝文化联系起来。他指出沈约“仕齐为太子中令,梁武时为尚书仆射”,认为沈约之制韵,“宁忍弱其本朝,而以敌国中原之音为正耶?不取所都之内通言,却以所生吴兴之音”。南宋之戏文,其“唱念呼吸,皆如约韵”。周德清认为,约韵之所以如此流行,是因为沈约“齐为史职,梁为大臣,孰不行其声韵也?”把约韵之流行、把南戏之使用约韵解释为政治意识形态的产物。于是他把使用约韵的南戏划入“亡国之音”。他要反沈约之道而行之,“惟我圣朝兴自北方,五十余年,言语之间,必以中原之音为正”虞集在为周德清的《中原音韵》所作的序文里,更是以元朝奎章阁学士的身份说:“我朝混一以来,朔南暨声教,士大夫歌咏,必求正声。凡所制作,皆足以鸣国家气化之盛。自是北乐府出,一洗东南习俗之陋。”同样饱含着强烈的政治意识形态。 时过境迁,明代的徐渭与此针锋相对,以另一种意识形态描述南北曲之消长。他说:“今之北曲,盖辽、金北鄙杀伐之音……流入中原,遂为民间之日用。宋词既不可被弦管,南人亦遂尚此,上下风靡,浅俗可嗤。”“北虽合律,而止于三声,非复中原先代之正。周德清区区详订,不过为胡人传谱,乃曰‘中原音韵’,夏虫、井蛙之见耳!”立场势同冰火,但以意识形态论曲韵之流变,其做法却如出一辙。当然,徐渭也承认,北曲“其间九宫、二十一调,犹唐、宋之遗也”。 杨慎对蔡仲熊的话作了进一步的演绎,把“近世北曲”与“海盐南曲”作为中土之音与东南之音的个案。同时把先秦以来的“雅郑之辨”引入,指出,与传统正宗雅乐相比,近世北曲虽属郑卫之音,但与海盐南曲相比,北曲毕竟承雅乐之余绪。而南曲却被推到了“郑声淫”的位置,杨慎把它与“从婉娈之习”联系在一起。据明姚士麟《见只编》,海盐优伶金凤,以色宠幸于严世蕃,“东楼昼非金不食,夜非金不寝也”。后金凤色衰见弃,便于《鸣凤记》中粉墨登场,扮演严世蕃。“婉娈之习”于此可见一斑。陆容把海盐腔等南曲的戏曲表演与亡国之音联系起来:“其扮演传奇,无一事无妇人,无一事不哭,令人闻之,易生凄惨。此盖南宋亡国之音也。其赝为妇人者名妆旦,柔声缓步,作夹拜态,往往逼真,士大夫有志于正家者,宜峻拒而痛绝之。”在祝允明、杨慎、何良俊等人看来,北曲与南曲之分并非简单的地域文化差异,而是文化正统与文化末流、歧流的区别。何良俊等人正是因北曲“犹唐、宋之遗”而将北曲纳入其尊经崇雅的道统之中。 何良俊画像 三 杨慎、何良俊把海盐南曲当作雅正古乐的对立面而予以贬斥。在何良俊的曲论中,他把以海盐腔为代表的流行音乐称为“时曲”,并因急切地要表达对“时曲”的否定而提出一些富于个性的乃至于偏激的观点。 他把《西厢记》归入“时曲”一类,认为这一类流行文化之所以广受欢迎,只是因为它们都属于“情词”,把男女之情作为表现对象,易于讨好观众。他说: 至如《王粲登楼》第二折,摹写羁怀壮志,语多慷慨,而气亦爽烈。至后[尧民歌][十二月]托物寓意,尤为妙绝。是岂作调脂弄粉语者可得窥其堂庑哉! 所谓“作调脂弄粉语者”即指《西厢记》与时曲。而“今教坊所唱率多时曲。此等杂剧古词(指郑德辉杂剧)皆不传习”。这使何氏萌生了重振古乐、古词于末世的使命感。 既然把北曲作为雅乐之余绪别流,那么,北曲的乐器——弦索也就成了正宗戏曲的表演媒体了。由崇雅乐到崇北曲,再到崇弦索,这是同一种文化心理的逻辑展开。能否“入弦索”,成了何良俊戏曲批评的一个重要尺度。沈德符说,何良俊家乐“所唱俱北词,尚得金元蒜酪遗风”。此语揭示了何良俊的“本色论”与“入弦索”之间的内在联系。 关于元杂剧作家的优劣评判,周德清提出了关(汉卿)、郑(光祖)、白(朴)、马(致远)的排名,后世于是有“元曲四大家”之称。但四大家之中,究竟以谁为第一,曲论家们依据自己的价值标准,提出了各自的排列法。周德清以关汉卿为第一。贾仲明对关汉卿的赞词是:“驱梨圆领袖,总编修师首,捻杂剧班头。”朱权则称“马东篱之词,如朝阳鸣凤……宜列群英之上”。何良俊有他独特的标准。他说:“元人乐府称马东篱、郑德辉、关汉卿、白仁甫为四大家。马之辞老健而乏滋媚,关之辞激厉而少蕴藉,白颇简淡,所欠者俊语,当以郑为第一。郑德辉杂剧,《太和正音谱》所载总十八本。然入弦索者惟《梅香》、《倩女离魂》、《王粲登楼》三本。”他因郑光祖有三本杂剧可“入弦索”而推之为元人第一。 《琵琶记》的“糟糠自餍”写得何等本色,“琴诉荷池”既本色又蕴藉。但何良俊还是以“专弄学问”贬之。这其间的原因何在?顿仁的话也许可以启发我们。顿仁说: 伯喈曲,某都唱得。但此等皆是后人依腔按字打将出来,正如善吹笛管者,听人唱曲,依腔吹出,谓之唱调。然不按谱,终不入律。况弦索九宫之曲,或用滚弦、花和、大和、钐弦,皆有定则。故新曲要度入亦易。若南九宫原不入调,间有之,只是小令,苟大套数,既无定则可依,而以意弹出,如何得是。且笛管稍长短其声,便可就板。弦索若多一弹或少一弹,则�板矣。其可率意为之哉。 顿仁认为,北九宫(即弦索九宫)有定则;而“南九宫原不入调”,大套数无定则可依,而以意弹出。《琵琶记》不入弦索,这是顿仁、何良俊贬抑它的一个重要原因。 何良俊盛称《拜月亭》,认为高出于《西厢记》和《琵琶记》。他除了直接从“本色语”和“简谈”等角度进行评判之外,还有一个潜在的标准,就是看曲子是否“入弦索”。沈德符非常赞赏何良俊的这一评判,并对此作了进一步的引申。他说: 何元朗谓《拜月亭》胜《琵琶记》,而王弇州力争以为不然,此是王识见未到处。《琵琶》无论袭旧太多,与《西厢》同病,且其曲无一句可入弦索者,《拜月亭》则字字稳帖与弹出胶粘,盖南曲全本可上弦索者惟此耳。 沈德符指出,《西厢记》和《琵琶记》除了有一“袭旧太多”的通病之外,“且其曲无一句可入弦索者”,而“《拜月亭》则字字稳帖与弹出胶粘,盖南曲全本可上弦索者惟此耳。”这正是何良俊特意推崇《拜月亭》的一个重要原因。沈德符一语道出了何良俊的“《拜月》《琵琶》优劣论”的真正要害所在。 至此,我们可以来看看何良俊那句著名的戏曲创作价值观了。他说: 南戏自《拜月亭》之外,如《吕蒙正》……皆上弦索。此九种即所谓戏文,金元人之笔也。词虽不能尽工,然皆入律。正以其声之和也。夫既谓之辞,宁声叶而辞不工。无宁辞工而声不叶。 人们习惯于把“宁声叶而辞不工”单独抽取出来以标示何良俊的戏曲观。倘若如此,何良俊的曲论也太不周密了,太经不起推敲了。事实上,这位尊经崇雅的文人,一贯推崇孔子的“文质彬彬”之圣训。如果我们尊重何良俊这段话的整体性,重视何氏说话的语境,我们就可以看到,何氏是在谈能否“上弦索”的时候提出这句名言的。他说《拜月亭》等九种南戏皆出自金元人手笔,词虽不工,但都入律(即“上弦索”)。既然是曲辞,就首先应该考虑是否入律,是否入弦索,而不是考虑文辞。何良俊一方面追寻着金元遗风,另一方面则致力于将南曲“弦索化”。“宁声叶而辞不工”正是在其“南曲弦索化”历程中提出来的。 南北曲之交汇,至弘治间已成为令人瞩目的戏曲现象。但顿仁、何良俊则致力于把南曲“弦索化”。“于《中原音韵》、《琼林雅韵》终年不去手”的顿仁,是将南曲“北曲化”的实践家。他曾说:“南曲中如‘雨歇梅天’、《吕蒙正》内‘红妆艳质’、《王祥》内‘夏日炎炎’、《杀狗》内‘千红百翠’,此等谓之慢词。教坊不隶琵琶筝色,乃歌章色所肄习者。南京教坊歌章色久无人,此曲都不传矣。”“琵琶筝色”指弦索部,“歌章色”指以南曲入弦索。晚明著名藏书家蒋之翘有宫词曰:“曲宴经年空复情,搊弹莫怪手旋生。纵令尽解歌章色,谁向君前敢奏声。”自注曰:“弦索止唱北调,亦有以南曲入之,名歌章色。此正德间顿仁随驾至北京流传者。”“歌章色”是顿仁“南曲弦索化”戏曲实践的直接成果。 何良俊的“宁协律而词不工”论是因南曲弦索化而提出的。这一价值观在万历那场著名的汤沈之争中被沈璟再次提出,并以之为武器去批评、修正汤显祖的《牡丹亭》,但沈璟所协之律已经主要不是弦索之律了。正所谓移花接木,暗渡陈仓。 何良俊 何翰林集 四 何良俊的“文统论”、“乐统论”是其“道统论”的映射。然而,“文”毕竟不同于“道”。何良俊尽管以振兴道学为已任,却并不以道学代替文学。他追求的是“文质彬彬”的极境。尽管尊经崇雅,却从不放弃对文学感性的追求。对于明代前中期的文人,何良俊最服膺杨慎。他引述杨慎的话: 孔子云:“辞达而已矣。”恐人之溺于修辞而忘躬行也,故云尔。今世浅陋者往往借此以为说,非也。《易传》、《春秋》,孔子之特笔。其言玩之若近,寻之益远,陈之若肆,研之益深,天下之至文也,岂止“达而已矣”哉?譬之老子云:“美言不信”。而五千之言,岂不美邪?其言“美言不信”,正恐人专美言而忘信也。佛氏自言不立文字,以绮语为罪障,然《心经》六如之偈,后世谈空寂者无复有能过之矣。 违背文学感性者,同样属于非本色。他说:“小子之见,则谓言而不华,诚不足谓之文;苟徒华而不实,则又何所用之。必也体备质文,辞兼华实,庶乎彬彬可称。”如果滥用“口语化”、“白描化”,则可能会出现陈所闻所说的这种情况:“迩来作者,真晦于文,情掩于藻,饾饤工而章法乱,殊为谱曲之蠹。及借口本色者,以鄙秽为蒜酪,以蹀亵为务头,词林两讥之。”因此,何良俊以“蕴藉”作为其本色论的补充。对于王《西厢》的“魂灵儿飞在半天,我将你做心肝儿看待,魂飞在九霄云外,少可有一万声长吁短叹,五千遍捣枕椎床”,何氏提出批评,认为“语意皆露,殊无蕴藉”。 可以说,尊经崇雅思想是何良俊文学批评的价值核心,何氏的戏曲批评是这一思想在戏曲领域的具体展开。他所提出的戏曲批评命题在当时及其后的戏曲批评史上产生了广泛的影响。人们以各自的时代意识回应着,并由此催生出新的戏曲批评命题。他的“宁声叶而辞不工”的偏激之论彰显了戏曲创作中曲律与文辞之两难,并直接成为晚明沈璟的戏曲曲律规范化的思想源泉,成为“汤沈之争”中的一大主旋律。他的“《琵琶》专弄学问”的偏颇之论直接回应着此前邵璨《香囊记》所开的“以时文为南曲”之风气,提出“《拜月》《琵琶》优劣论”的命题,引发了晚明直至清代对于戏曲修辞观乃至戏曲本体论的持久论争。 本文作者复旦大学中国古代文学研究中心陈维昭教授 (本文原刊于《文学遗产》2013年第3期)

|

|

|

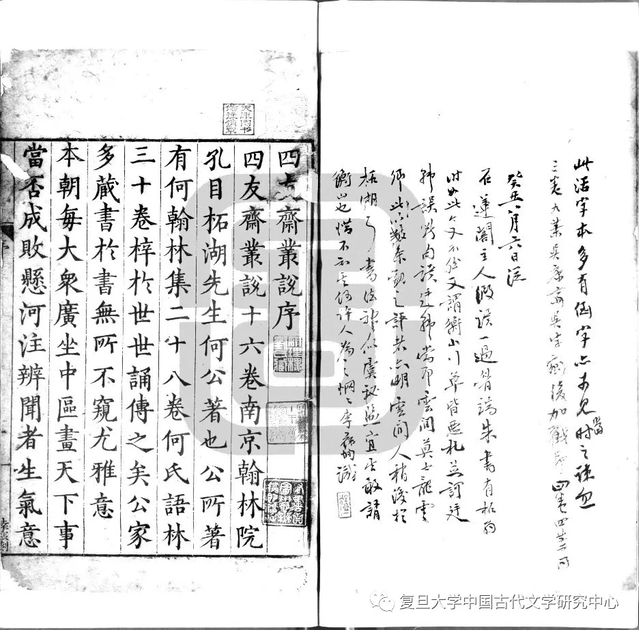

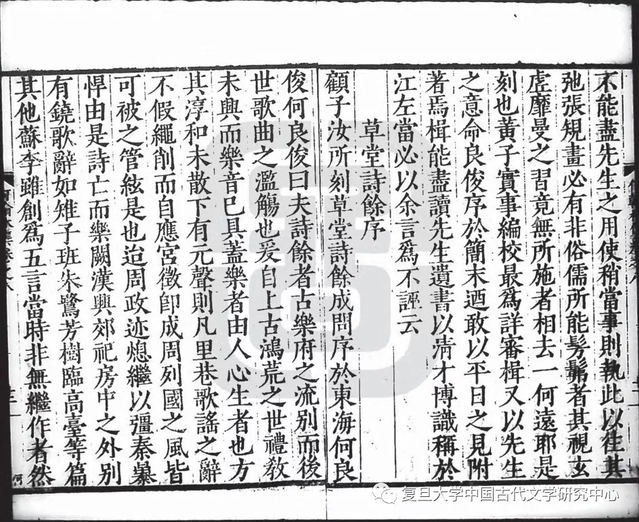

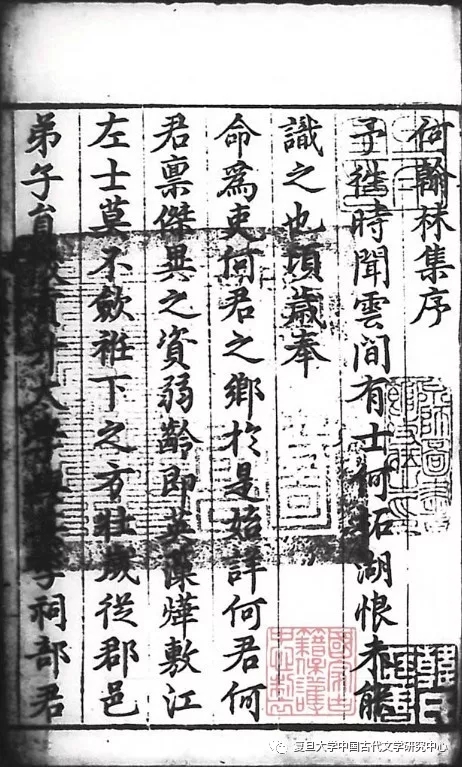

|

|

|

|

|

|

|

Copyright © 2013 | 复旦大学中国古代文学研究中心版权所有

地址:上海市杨浦区邯郸路220号 电话:021-65643670 邮编:200433

| 历史访客: |

|