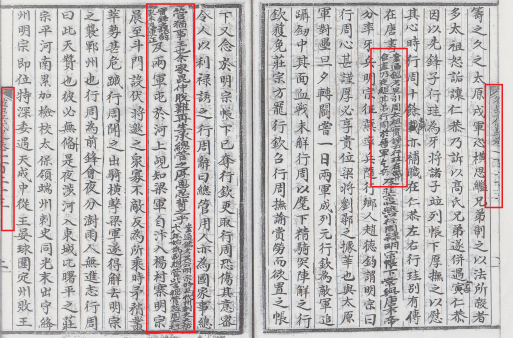

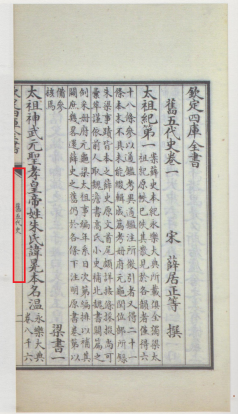

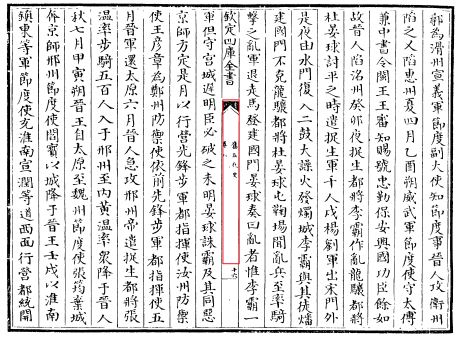

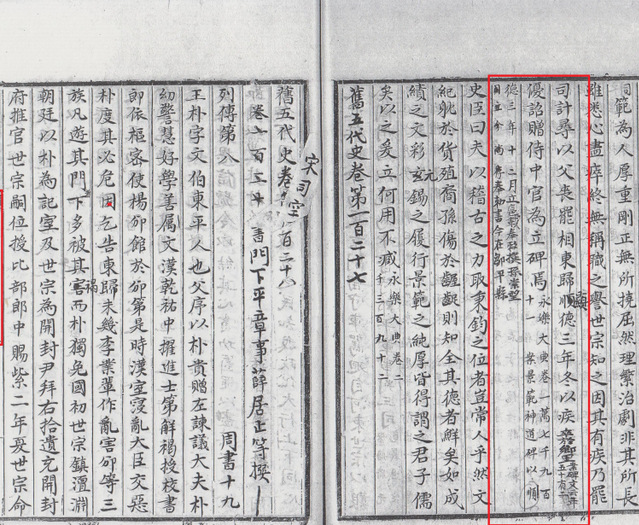

文本的再生長: 重審《舊五代史》靜嘉堂藏本 一、静嘉堂本性质質疑 日本靜嘉堂藏鈔本《舊五代史》一百五十卷,原係邵晉涵家藏本(下簡稱“邵本”),張恆怡女史遵陳尚君先生囑,因訪學之便曾往校閱複製,並撰成《静嘉堂所藏〈舊五代史〉鈔本述略》(以下簡稱“張文”)一文詳述此本原委[1],爲我們了解這一珍貴鈔本提供了相當重要的信息,其文結論大致如下: 1、 邵本以乾隆四十年(1775)七月進上的翰林院鈔本(此本後於1921年由熊羅宿影印,流通較廣,中華書局1976年點校本及2015年修訂本皆以此爲底本,下簡稱“庫本”)爲底本,而删去庫本誤輯的《鄭元素傳》,約鈔成於乾隆四十年七月至乾隆四十一年正月之間。 2、 邵本每卷皆將薛居正結銜貼改作“宋司空同中書門下平章事”,與彭元瑞據庫本錄副之本(下簡稱“彭本”)同誤,故認爲邵晉涵可能依據彭本作過校改。 3、 邵本用紙係四庫館中工作用紙,又有簽條與四庫館臣所撰者雷同,且其中多有校改及貼條補充小注文字(下文如涉邵本所有校補内容則簡稱“邵本校”),這些内容可分爲兩個部分,其一是對鈔寫過程中造成的邵本本身訛誤進行校正(下簡稱“邵本校記”),其二則是以貼條的形式補入大量考證性文字(下簡稱“邵本考證”或“考證”),故判此本爲進上庫本後館中隨即鈔錄用以繼續修訂之工作底本,邵晉涵南歸後未曾攜出,邵本考證後爲四庫館臣吸收入武英殿刻本(下簡稱“殿本”)。 上述結論中第一條可成立,但仍可進一步細化。邵晉涵母親在乾隆四十年下半年去世[2],邵氏因此南歸離館,此本鈔成當在此前,故其時間上下限可進一步縮小爲乾隆四十年(1775)七月至年底之間。第二、三條事關邵本性質,張文雖有考述,但結論仍有可商之處,本文即擬先就此再作申說,並進而揭示邵本及其兩種校記之價值。 首先,邵本校記所依據的並非彭本。邵本校記大抵可分這樣幾個部分:1.改每卷結銜——將過錄自庫本的“宋薛居正等撰”,統一改爲“宋司空同中書門下平章事薛居正等撰”。2、改避諱——將闕筆諱統一調整爲改字諱,如弘改宏、玄改元、胤改允。3、正訛糾謬。張文判斷邵本淵源於彭本的證據是薛居正“宋司空同中書門下平章事”結銜。考現存各本中,彭本、盧文弨過錄本均係庫本派生(下簡稱“盧本”)、劉承幹嘉業堂據盧本重刻本(下簡稱“劉本”)結銜皆同邵本校記,劉本遲至1925年方才刊刻,茲不論。那麼邵本和彭本、盧本又有何聯繫呢?彭本現藏上海圖書館;盧本現藏國家圖書館,已在國圖官網刊佈全文。筆者目驗二本,發現邵本校記在多處關鍵地方與彭本不同而同於盧本,僅就張文比對過的卷一和卷九二而言,卷一“河東泛漲”,此處彭本與庫本、文淵閣四庫本(下簡稱“文淵閣本”)、殿本皆同,邵本校記、盧本作“河水泛漲”。卷九二《盧道傳》“均州鄭鄉縣”,彭本與庫本、文淵閣本同,邵本校記、盧本作“鄖鄉縣”[3];同卷《鄭韜光傳》,“洛京清河人”,彭本與庫本、文淵閣本、殿本皆同,邵本校記、盧本作“洛京河清人”。僅此二卷即可見邵本校記所依據之本與彭本無涉而與盧本關係密切。且盧文弨本人與邵晉涵頗有交往,盧氏曾從邵氏處借鈔《栲栳山人詩集》[4],則邵二雲據抱經先生借其鈔本以校正文字亦屬題中之意。 其次,張文謂邵本爲庫本進上後館中鈔錄用以繼續工作之底本,且邵晉涵離館後未後攜走此本,四庫館臣因此本繼續校訂。其關鍵證據,一爲邵本卷一六○頁9版框與裝訂綫之間有“吳正有號”長戳一枚,系四庫館中用紙,二爲原書中所夾若干簽條有“不必簽”等字樣,與館臣簽條類似。按筆者所據影印本中未見有簽條復印痕跡,即使原本確有,但僅僅根據翁方綱在其他書中也有類似簽記證明其一定出於館臣手筆則缺乏證據。其結論不通處試分疏如下: 1、邵本有“正定經文”“晉涵之印”“晉涵之印”“邵氏二雲”“歸安陸樹聲藏書之印”“靜嘉堂藏書”七方藏書印,前四方皆邵氏本人所有,陸樹聲爲陸心源子,知此本在邵氏身後即歸皕宋樓,之後便進入了靜嘉堂,全書除張文所謂疑似簽條和用紙外,並無其他四庫館内編校痕跡。 2、邵本所用吳有正號紙雖係四庫館中用紙,但使用相對隨意。考邵本版心“舊五代史”四字與版框及界欄係統一版印,卷次爲鈔寫時填入,與庫本及文淵閣本版心完全不同(見圖1),由此可知,吳有正號雖曾爲館中處理《舊五代史》專門印製了一批紙張,但並非正式奏進本用紙,以此紙鈔成的邵本,相對並沒有那麼正式。如果結合邵本卷首鈔錄《舊五代史》進表時省去了上表時間及十二行奏進人員名銜,以及本身各卷遍布極其嚴重的訛奪衍倒,很難想象它是爲繼續修訂而作的工作本,因爲工作本首先需要保證其自身的正確性,否則必然會增加許多本不必存在或者已經解決的問題,無疑會大大拖累後續的修訂工作。因此邵本不可能是四庫館中賴以繼續修訂的正式文本。 圖1 邵本庫本文淵閣本 3、我們今天可以在熊羅宿影印庫本的最後一册看到原本貼於卷内各處的明黃色簽條(下稱“粘簽”)和上面已經提及的批校。雖然粘簽中有不少爲增加工作成果而刻意虛構的情況[5],但總體而言,粘簽和批校仍舊體現了此後館臣對庫本的進一步校核和正誤。考粘簽的内容與書寫格式與庫本原附的校勘類案語以及邵晉涵私人著作《舊五代史考異》中同類案語並無差異,但無任何一條體現在邵本以及邵本校中,顯然此後庫本到文淵閣本及殿本的過程中,館臣仍舊依託庫本進行處理,而與邵本無涉。 4、邵本校中唯一可以確定時間的是卷首的乾隆所作《題舊五代史八韻》,張文考此詩作於乾隆四十一年(1776)正月。如謂邵本校出於邵晉涵之手,則邵氏於乾隆四十年七月以後不久即遭母喪南歸,此後便不曾回到四庫館中[6],校改應在當年七月至年底之前,爲何卷首會有作於四十一年正月的御詩?如謂御詩及邵本校皆出自其他館臣之手,又爲何與邵晉涵私人所作《舊五代史考異》中部分内容完全一致而無一條與庫本粘簽、批校、文淵閣本及殿本考證相合? 5、《舊五代史》作者薛居正題銜由先及後經歷了以下變化:保留初稿本面貌的孔葒谷鈔本(下簡稱“孔本”)以及庫本、邵本作“宋薛居正等撰”,邵本校記與彭本、盧本作“宋司空同中書門下平章事薛居正等撰”,乾隆四十九年(1784)鈔成的文淵閣本以及同年刻成的殿本作“宋門下侍郎參知政事監修國史薛居正等撰”。這三個階段的題銜中,“宋司空同中書門下平章事”是錯誤的,文淵閣本、殿本的結銜是館臣重新校正的結果。而邵本校記一律改作了“宋司空同中書門下平章事薛居正等撰”。若邵本在邵氏南歸後留置于四庫館,何以不改從最後考訂所得的正確題銜? 以上五個疑問皆源於張文將邵本視爲邵晉涵南歸後留置於四庫館中的工作本。但如果將邵本視作邵晉涵本人請館中書吏在匆忙中鈔成的庫本錄副本,以上問題便可渙然冰釋。筆者認爲,四庫館中書吏用現成的空白《舊五代史》稿紙在較短時間内非常潦草地據庫本過錄了這個本子,讓邵晉涵在南歸時帶走,此後一直保留在邵氏身邊,作爲他繼續校訂《舊五代史》的底本,直到邵氏身後流入皕宋樓,再流入靜嘉堂,故而其本無四庫館臣校改痕跡,薛居正題銜亦未據文淵閣本、殿本加以改正。由於邵本本身鈔錄不精,故邵晉涵取同源自庫本的盧本校正文字,同時以貼條形式將其後續對《舊五代史》的考證增入邵本之中(說詳下),同時在卷首鈔錄了乾隆四十一年(1776)正月所作的御製詩,遂形成了今日邵本的面貌。要言之,此本正如陸心源所謂係“學士家底本”,而非張文所謂被廢棄的四庫工作本。 二、静嘉堂本所見庫本形成後《舊五代史》的再生長 邵本本身係庫本之過錄本,其文字同於庫本而頗多錯訛,故從版本源流角度,並無太價值,但是邵本真正的價值在於邵本校所體現的四庫館在邵晉涵南歸後所作的工作以及邵晉涵本人對《舊五代史》進一步的考訂,下文即對此略作申說。 (一)邵本及邵本校記反映了在邵晉涵離開之後,四庫館中形成了一個介於庫本與删去出處的文淵閣本及殿本之間的中間文本 邵本校記據盧本所改的薛居正結銜表明,在邵晉涵離館以後,四庫館中另外過錄了一個工作本,其作者題爲“宋司空同中書門下平章事薛居正等撰”。如上文所示,庫本各卷結銜僅作“宋薛居正等撰”,邵本仍之。薛居正“司空同中書門下平章事”結銜的依據是庫本及邵本前所附乾隆四十年(1775)七月邵晉涵所作提要[7]。庫本鈔成在前,提要撰寫在後,故庫本及邵本各卷皆未著薛居正結銜。而隨著四庫館内修訂工作的展開,館臣應遣書吏重新鈔錄過一個據提要完善了薛居正結銜的本子,彭元瑞以及盧文弨從四庫館中鈔出的本子即已是此本,故此彭本和以盧本爲底本的劉成幹嘉業堂本薛居正結銜皆題“宋司空同中書門下平章事”,而邵本每卷皆極其謹嚴地貼去原“宋薛居正等撰”字樣,改從此銜,證明了其邵本校記所據盧本,其底本正是館中這一中間狀態的文本。 這個文本除了薛居正結銜有所不同,其他面貌我們也能根據邵本及邵本校略推一二。這個文本和庫本及文淵閣本、殿本相比,篇目上有所出入:邵本和庫本最大的差異便是卷九六《鄭玄素傳》的删落。因爲邵本的鈔成在乾隆四十年(1775)七月至當年年底,可以看到在進呈以後,修訂工作並未停止。庫本末頁有墨書大字兩行:“《舊五代史·晉書》内《鄭元素傳》,查係《永樂大典》誤題《薛史》,實係馬令《南唐書》,今應删去。”字跡、書寫體式與此頁前各條批校截然不同(圖2),顯非一時所書。結合邵本可知,這一行批校或係邵晉涵自書,也有可能是在進呈以後其他學者查證後返回的結果。而邵本迅速吸收了這一意見。作爲《舊五代史》最終版本的四庫本和殿本皆無《鄭玄素傳》,可知這一校勘成果已被後續的修訂所吸收。 圖2 另一方面,四庫本和殿本在卷七一多《淳于晏傳》,卷九八《張礪傳》被替換爲一個更長的文本。庫本批校云:“《張礪傳》,《永樂大典》有全篇,校刊本補入。”邵本無《淳于晏傳》,《張礪傳》仍同庫本,邵本校亦無增補二傳的痕跡,則這一文本中尚未對《淳于晏傳》《張礪傳》進行增補,由此可知,二傳的增入和補輯時間較晚,大抵在四庫本和殿本寫定之際。 同時,庫本粘簽與批校未體現在邵本中,邵本校記及考證也與粘簽及批校毫無關涉,說明這一中間文本鈔成之時,館臣對庫本系統的修訂尚未展開。而邵本考證未利用粘簽、批校也說明邵晉涵當時無法利用到四庫館内的修訂成果,亦從側面證明邵本考證成立已在四庫館外,邵晉涵南歸時將邵本攜出作爲自己的私人收藏。 (二)邵本校所見邵晉涵對《舊五代史》的持續考訂 上文已明邵晋涵曾據盧本對邵本作了全面的校訂,但其工作並不止於糾謬訂訛以恢復庫本的面貌,事實上邵晉涵期望以邵本爲基礎整理出一個完善的,甚至可以作爲刊刻底本的文本,陸心源所謂“學士家底本”極爲準確地說明了邵本的性質,其體現在邵本的避諱全部由原先的闕筆諱調整爲改字諱,即弘改宏,玄改元,胤改允。而《舊五代史》所有現存文本中,除了殿本是改字諱,其他都是闕筆諱,邵晉涵據以校字的盧本也不例外,因此改避諱形式並非爲了與盧本保持統一,而是出於邵晉涵本人的考慮。或可從殿本的改字諱進一步推測,當時對於避諱的要求有所改變,因此邵氏將避諱統一改成了更符合要求的改字諱。 另一方面,邵本校記中部分校字並非源出盧本,而是邵晉涵自行考訂的結果。如張文中已經提及的卷九“睦州刺史錢傳琇、寶州刺史錢傳(王瞿)”,各本無異文,邵本校記“錢傳琇”改作“錢傳璹”、“寶州”改作“竇州”,其依據應爲《十國春秋》及《通鑑》[8]。邵本中頗有類似理校,如卷九二《梁文矩傳》:“(朱)友璋領鄆州,奏爲項城令。”“項城”,各本無異文,邵本校記改爲“須城”。按《太平寰宇記》卷一三《鄆州》下有須城縣[9],而項城屬陳州[10],與鄆州無涉,邵氏此處亦係理校。 又邵晉涵頗以文意改字,玆舉數例: 卷八九《趙瑩傳》:“唐同光中。”各本同,“唐”,邵本校記改“後唐”,後又删去“後”字。 卷八九“史臣曰”:“此掇歿身之貨。”各本無異文,邵本校記改“歿”爲“殺”。 卷九〇《安崇阮傳》:“語崇阮監軍。”“語”,各本作“詔”,邵本校記改“請”,邵晉涵不取盧本,或以此時末帝尚未稱帝,不宜稱“詔”。 卷九二《鄭韜光傳》:“天唐長興中,歷尚書左右丞。”“天唐”,各本作“天成”,邵本校記改“入唐”,後塗去二字。按此句上文“莊宗平梁,(鄭韜光)遷刑部侍郎”,“天成長興”爲明宗年號,是,邵晉涵或以“平梁”二字,誤以下爲入唐事,後覺其非,又以下文“長興中”,文意已足,故塗去二字。 以上所改,以文意論則是,然頗改原本面貌,此其非也。 值得注意的是,邵本中進表和提要兩處“邵晉涵”的“涵”字皆校改作“(氵圅)”,其餘各本皆作“涵”。(氵圅)係“涵”古字,由此可見邵本校記應出於邵晉涵親筆,故特以古字取代其名之習慣寫法。 如果說邵本校記體現的是邵晉涵在校勘方面的工作的話,邵本考證則體現了《舊五代史考異》的編纂狀況。邵本考證共計147條,其内容除極個別條目與單行本《舊五代史考異》稍有出入(詳下)外,其餘皆完全一致。但是邵本考證並不能涵蓋《舊五代史考異》的全部内容,據筆者統計,《考異》一共352條[11],邵本考證僅占其百分之四十强。如果把邵本鈔錄自庫本的案語視作邵晉涵《舊五代史》考訂成果的最初形態的話,這147條考證便是對案語的進一步增補,而從它補入邵本的情況來看,它也可以視作後來單行本《舊五代史考異》的初稿,試分疏如下: 此147條校語皆雙行小注,每一條都採用了貼條擠寫的形式,即以紙條貼去原書文字,再將貼去原文及要加入的小注縮小鈔於紙條上,因此在原書上形成很明顯的擠寫痕跡(參圖1【邵本】)。而貼條和鈔寫技術極爲老練,因爲雙行小注需要兩行對齊,要將貼去的原文和補入的文字權衡大小字後通盤計算,纔能知道需要貼掉多少原文纔能正好將兩者妥帖地壓縮填入新貼的紙條中,並將雙行小注拉平。從全部147校語來看,其分行計數,基本無誤,顯示鈔寫者處理這類鈔寫問題是相當專業的。我們來看其中最有代表性的一條: 卷一二七《景範傳》末有邵本校一條“案景範神道碑以順德三年十二月立扈載奉敕傳孫崇望月立今尚存奉敕書今在鄒平縣”。此處原有案語“案景範神道碑以順德三年十二月立月今尚存”。邵本“月立今尚存”數字鈔於“德三年十二”左側的空白處,而後被點去,邵本從“二”字以下有補鈔痕跡,字跡不同(圖3)。顯然鈔寫者保留了原案語文字,而點去了“月立今尚存”數字,然後在“二”字下接寫了需要補入的文字。從這條可以看出,鈔寫者非常善於利用既有的文字達到減少鈔寫量的目的,同時也證明了據以鈔錄的文本是謄清的、完整的,鈔寫者纔能精準地測算出應當如何貼條方纔能最便利地鈔入所需文字。 圖3 另一方面,這一條加線標誌的“順”字表明鈔寫這條校記的並非邵晉涵本人。如上所述,此條邵本校在“二”字以上皆邵本原鈔,因此邵本此處原作“順”字,與庫本一致,而《舊五代史考異》作“顯”[12]。此條校語錄立碑年月,顯德是周太祖年號,無疑是正確的。由此我們可以推知鈔寫者在利用邵本原有案語的時候發現“順”字與所據底本不合,但又不明文意,不敢妄改,故劃線以志疑。如果此條係邵晉涵本人所鈔,應該會根據自己已寫就的《舊五代史考異》初稿本徑行改正這一極爲明顯的錯誤。由此對於張文中所提到的“下四行不必簽”“下六行不必簽”“不必簽”等簽條也可以有新的解釋:邵晉涵此時對邵本案語做了系統的增補,並將其逐條謄清,並將邵本中需要添補校語的地方簽出,請專業書手其逐一貼條補入各處。而書手可能在鈔錄過程中發現有不必簽處,因而貼簽指出。而《舊五代史考異》所列正文間或也與邵本校語插入正文處有所不同,如卷二四《李珽傳》中校語,《舊五代史考異》所引正文爲“河南有外黃小黃”[13],邵本校語置於“太祖稱獎數四”下;卷九四《郭金海傳》中《考異》所引正文爲“商州刺史”[14],邵本校語在傳末出處之後。這些校語位置的差異或許也是由於在謄寫之初邵晉涵簽出了校語補入位置,但書手在鈔寫時卻因種種原因移到了其他地方,這也表明邵本考證的鈔寫者非邵晉涵本人。 由此我們看到邵晉涵在南歸之後對於《舊五代史》的繼續考訂至少分爲兩個階段:147條考證事實上構成了後來《舊五代史考異》的初稿,其後邵氏在此基礎上形成了352條《舊五代史考異》定稿(下簡稱“定稿”),比對二者,我們可以發現邵晉涵續訂《考異》的時候作了相當的工作: 首先,《考異》定本完全吸收了147條邵本考證,並將邵本原有的小字案語也選擇性地吸收進來,同時新作了部分考證文字,使定本總條目增加到了352條。 其次,考證中已寫定的校語有一部分在定稿中作了增補,玆舉數例: 案:《五國故事》作以“手板擊殺之”。馬令《南唐書》云:“知訓因求馬於瑾,瑾不與,遂有隙。俄出瑾爲靜淮節度使,瑾詣知訓別,且願獻前馬。知訓喜,往謁瑾家。瑾妻出拜,知訓答拜,瑾以笏擊踣,遂斬知訓。”(《舊五代史考異》卷一,第1册,頁49a面,下僅注卷數、册數、頁碼) 案:《五代春秋》:正月,契丹陷博州。《歐陽史》作正月辛丑,《薛史》及《遼史》作二月。(卷三,第3册,頁21a面) 案:《東都事略·范質傳》:晉出帝命十五將出征。是夕,質宿直,出帝命諸學士分草制,質曰:“宮城已閉,慮泄機事。”遂獨爲之。《歐陽史》云:劉知遠爲北面行營都統,杜威爲都招討使,蓋略之也。(卷三,第3册,頁23a、b面) 上述三條中的劃線字,皆未見於邵本考證中,顯係出於後續之修訂。 第三,原有考證在定稿中删去,或有所改動: 尚輦奉御金彥英,案:以下疑有闕文。本東夷人也,奉使高麗,稱臣於夷王,故及於罪。(邵本《舊五代史》卷一二〇) 此條定本無。按此條正文未交代金彥英如何“及於罪”,故邵晉涵疑有闕文。考《册府》卷六六四有此條記事:“金彥英,本東夷人,爲尚輦奉御。奉使高麗,稱臣於夷王。恭帝顯德六年,決杖一百,配流商州。”[15]“尚輦奉御金彥英”下所闕文字疑爲“決杖一百,配流商州。”邵氏或未尋得書證,故在定稿中將此條删去。 案:蔣殷在唐末,爲宣徽副使,譖殺蔣元暉;遷宣徽使,誣害何太后。其罪與孔循等,薛史未及詳載。(卷一,第1册,頁54a面) 按:蔣殷,初稿作“王殷”,《舊五代史·蔣殷傳》:“蔣殷,不知何許人。幼孤,隨其母適於河中節度使王重盈之家,重盈憐之,畜爲己子……(殷)懼其連坐,上章言殷本姓蔣,非王氏之子也。末帝乃下詔削奪殷在身官爵,仍令却還本姓。”[16]故邵晉涵初稱其爲王殷,是,定稿時疑爲與前後文統一而改作“蔣殷”。 第四,定稿傳鈔致訛而初稿無誤: 案:《東都事略·王溥傳》:世宗嘗問:“漢祖李崧蠟彈書結契丹,有記其辭者否?”溥曰:“使崧有此,肯示人耶?蘇逢吉輩陷之爾。”是逢吉等陷崧,又謂其通契丹也。(卷四,第4册,,頁22a面) 按:此條“漢祖”,初稿作“漢相”,無誤。 案:《洛陽搢紳舊聞記》:太子少師李公肅,唐末西京留守,齊王以女妻之。趙思綰在永興時,使主赴闕。思綰主藍田副鎭,有罪已發。李公時爲環衞將兼雍耀三白渠使、雍輝莊宅使、節度副使,權軍府事,護身脱之,來謝於李公。公歸宅,夫人詰之曰:“趙思綰庸賤人,公何與免其過?又何必見之乎?”曰:“思綰雖賤類,審觀其狀貌,真亂臣賊子,恨未有朕迹,不能除去之也。”夫人曰:“既不能,何妨以小惠啖之,無使銜怨。”自後夫人密遣人令思綰之妻來參,厚以衣物賜之,前後與錢物甚多。乞漢朝,公以上將軍吿老歸雍。未久,思綰過雍,遂閉門據雍城叛,衣冠之族,遭塗炭者衆,公全家獲免。終以計勸思綰納款。(卷四,第4册,頁27a面) 按此條“雍輝莊宅使”之“輝”,初稿作“耀”;“既不能”下初稿有“除去”;“乞漢朝”之“乞”,初稿作“及”,皆是,宜據之改補。 案:《五代會要》:“顯德二年九月,敕云:“今采銅興治,立監鑄錢,冀使公私,宜行條制。今後除朝廷法物、軍器、官物及鏡,幷寺觀内鐘磬、鈸、相輸、火珠、鈴鐸外,其餘銅器,一切禁斷。”(卷四,第4册,頁42b面) 按此條“今采銅興治”之“治”,初稿作“冶”;“冀使公私”之“使”,初稿作‘便’;“相輸”之“輸”,初稿作“輪”,皆是,宜據之改補。 從考證所反映的《舊五代史考異》初稿狀況,我們可以看到《考異》的成書是分階段進行的,邵晉涵將考證如此細心地倩人貼入可能作爲將來刊印底本的邵本中,或可認爲一開始,《考異》規模僅此而已,並預備附《舊五代史》本書而行,但其後或許出於其他考慮,邵晉涵放棄了刊刻邵本,而是增輯完成了五卷本的《舊五代史考異》。 結論與餘論 通過以上對邵本及邵本校記、考證的分析,我們對於邵本性質及《舊五代史》在庫本上呈後的續訂工作有如下新認識: 1.此本鈔成於乾隆四十年(1775)七月上呈以後至當年年底之間,其間邵晉涵因母喪南歸,即將此本攜出,作爲後續工作的底本。 2.邵晉涵以盧本校邵本,並作了一定程度的理校,形成邵本校記。與此同時,《舊五代史考異》初稿完成,以貼條形式補入邵本中,形成邵本考證。邵晉涵整比邵本或欲作爲刊刻底本。 3.邵晉涵在邵本整比完成後繼續對《考異》作了大幅度增補,從邵本考證的147條增至352條,同時也對原有考證作了小幅度的删改,不過《考異》通行的面水層軒鈔本稍有誤字,可據邵本考證校正。 4.乾隆四十年七月庫本上呈以後,四庫館中對《舊五代史》續訂情況如下:在邵晉涵當年年底南歸前,《鄭玄素傳》已經被删落,此後薛居正題銜根據書前提要作了改動,形成了一個新鈔本。後續館臣依託庫本,以粘簽和批校的形式對全書作系統校訂,並對篇目作增删的一系列工作皆在這一新鈔本形成之後。 另一方面,邵本也提示我們,在輯復《舊五代史》中形成的各類考證性文字,其實有著不同的來源和性質:庫本進呈之時已經形成的案語、館臣再修訂時形成的粘簽和批校以及後來體現在文淵閣本和殿本中的考證皆是四庫館中的職務作品,而邵晉涵本人的《舊五代史考異》則是其南歸以後的私人著作。幾种著作作者不同,撰修背景也大不相同,雖然彼此之間有重合的部分,但實際上不宜混爲一談。中華書局原點校本當年在整理《舊五代史》之時以民國熊羅宿影印庫本爲底本,本著尊重底本的原則,對於影庫本案語這一底本有機組成部分給予了最大程度的重視,因此案語與其他各類考證文字所述内容雷同之時則徑取以其他考證中溢出案語者以補足之而棄其重複部分,茲舉一例: 卷二一《王彥章傳》:“王彥章,字賢明,鄆州壽張縣人也。案:《歐陽史》作鄆州壽昌人。《通鑑》從《薛史》作壽張。”點校本校記:“‘《通鑑》從《薛史》作壽張’ 以上八字原闕,據《舊五代史考異》卷一補。”[17] 2015年出版的修訂本也沿襲了這一體例。這從操作上當然有很大的便利性,也避免了案語、《考異》和殿本考證近似内容之間疊床架屋的情況。但是從尊重各類考證文字各自的性質、保存各自面貌的角度來講,未必是最妥當的處理方法。如果《舊五代史》再有機會修訂,應當尤其注意各種考證文字之間如何更好地共存,並盡可能保存其本來面貌。 注释与参考文献 ” 【本文原载于《域外汉籍研究集刊》(第二十三辑)2022年,作者唐雯:复旦大学中国古代文学研究中心教授。感谢唐雯老师授权发布 。】 编辑:吴心怡

唐雯‖文本的再生長:重審《舊五代史》靜嘉堂藏本

发布时间:

2022-12-21

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Copyright © 2013 | 复旦大学中国古代文学研究中心版权所有

地址:上海市杨浦区邯郸路220号 电话:021-65643670 邮编:200433

| 历史访客: |

|